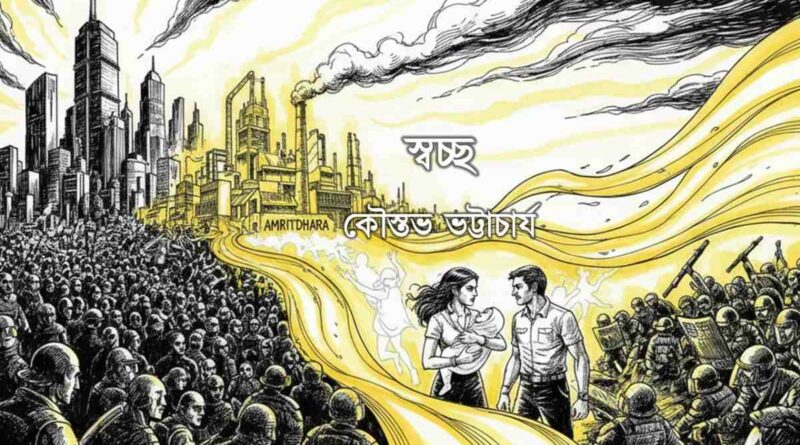

স্বচ্ছ

লেখক: কৌস্তভ ভট্টাচার্য

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

অমৃতধারা

বাজে খরচ করাটা তন্ময়ের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রিঙ্কি হাজারবার বারণ করলেও তন্ময় কথা শোনে না। লাইসেন্স নিতেই প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। তার উপরে যন্ত্রের দাম ধরলে, সব মিলিয়ে এক ধাক্কায় সত্তর হাজার টাকা খরচ। অথচ যন্ত্রটা বেশির ভাগ সময় অকেজো হয়ে পড়েই থাকবে।

বাড়িতে ব্যবহার করার জন্য এই ছোটো যন্ত্রগুলো সদ্যই বাজারে ছেড়েছে সরকার। গালভরা নাম—‘অমৃতধারা মিনি’। তন্ময় যখন প্রথম নামটা বলেছিল তখনই মুচকি হেসেছিল রিঙ্কি। মৃতদেহ থেকে জল বের করে আনে যে যন্ত্র—তার নাম নাকি অমৃতধারা! অবশ্য একদিক দিয়ে নামটা বেশ যথোপযুক্ত। একটা মৃত শরীর এইভাবে আরেকজনের প্রয়োজনে লাগে—নেহাত বে-ফালতু বেওয়ারিশ হয়ে যায় না—পুরোনো স্মৃতিদের মতো।

ক্যালেন্ডারের পাতায় একুশশো ষোলো খ্রিষ্টাব্দ। শহরের নাম বেঙ্গালুরু। বাড়িগুলো উঁচু হতে হতে এখানে আকাশটাকেই আড়াল করে দিয়েছে। অবশ্য আকাশ দেখা গেলেও খুব একটা লাভ হত না। ভারতবর্ষের আর বাকি বড়ো শহরগুলোর মতো বেঙ্গালুরুর আকাশও ঝাপসা, ঘোলাটে। শহর ছেড়ে অনেকটা বাইরে না গেলে পরিষ্কার আকাশের দেখা পাওয়া যায় না।

নয়া দিল্লী বসবাসের অযোগ্য বহুকাল। দিল্লীর বাতাসে মাসখানেক শ্বাস নিলে ফুসফুসের রোগ নিশ্চিত। যমুনা নদী বলে আর কিছু নেই। সেখানে সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মতো ফেনার পাহাড় সরিয়ে জলের সন্ধান পেতে কয়েক মাস লেগে যাবে হয়তো।

গত বছর পঞ্চাশেক তাই ভারতবর্ষের নতুন রাজধানী বেঙ্গালুরু। সমস্ত সরকারি মন্ত্রক, তাদের আপিস-আমলা শুদ্ধু বেঙ্গালুরুতে স্থানান্তরিত।

দিল্লীর সাধারণ নাগরিকেরা পরিষ্কার জলবায়ু খুঁজতে খুঁজতে এখন উত্তরে হিমালয়ের এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। বহু শতাব্দীপ্রাচীন দাক্ষিণাত্যে এখন ভারতের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র।

আগে দক্ষিণ ভারত বরাবরই একটু বেচাল চলত। উত্তরের একমুখী রাজনীতিতে গা ঘামাতে তারা নারাজ ছিল। এখানকার মানুষ স্থানীয় রাজনীতি, স্থানীয় নেতা-নেত্রীদেরই নিয়েই মগ্ন থাকত।

কেন্দ্রীয় সরকার বেঙ্গালুরুকে নতুন রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়ার সেটাও একটা কারণ। স্থানীয় রাজনীতির উপর কেন্দ্রীয় রাজনীতির কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা।

অন্য কারণটা অর্থনৈতিক। অর্থনীতির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী বরাবরই দক্ষিণ ভারতের উপর সদয়া। বেঙ্গালুরু তো বলতে গেলে সেই মুকুটের কোহিনূর। পুরোনো থেকে আধুনিক, অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল—সবরকম শিল্পের মোক্ষপীঠ এই শহর। জাতীয় রাজধানী হওয়ার উপযুক্ত জায়গা।

ক্ষমতার ফুলের গন্ধে বহু দূরদূরান্তের পোকামাকড় জড়ো হয়। এই অর্ধশতাব্দীতে বেঙ্গালুরুর রাস্তাঘাটের আয়তন বাড়েনি বিশেষ। কিন্তু জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাতগুণ। তাদের থাকার জায়গা তৈরি করতে গিয়ে এই শহরে এখন আকাশচুম্বী বহুতলের বাড়বাড়ন্ত। কাজের দিনে সেরকম একটা বহুতলের উপর থেকে নীচে তাকালে দেখা যায়, চারদিকে শুধু গিজগিজ করছে মানুষের মাথা।

একবিংশ শতকের শুরুর দিক থেকেই বেঙ্গালুরুতে গ্রীষ্মকালে জল বাড়ন্ত। একসময় শহরটার ডাকনাম ছিল হ্রদের শহর—‘সিটি অফ লেকস’। ঢিমেতালে যাতায়াত করত মানুষজন। বড়ো বড়ো গাছের ছায়া ছিল—গরম আর শীত দুটোই রয়েসয়ে আসত।

এই মনোরম আবহাওয়ার টানেই একের পর এক বহুজাতিক কোম্পানি শহরটায় এসে পসরা সাজিয়ে বসেছিল। সঙ্গে এল মানুষ—হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। হ্রদের শহরে একটার পর একটা হ্রদের মুখ চাপা পড়ল কংক্রিটের তলায়। অগুনতি বাড়িঘর তৈরি হল।

একসময় মাটির নীচে জলস্তর নামতে শুরু করে দিল। গ্রীষ্মকাল পড়লেই জলের রেশনিং ব্যবস্থা। প্রতিটা বাড়িতে পূর্বনির্ধারিত পরিমাণে জল। সেই নিয়ে আকচাআকচি, দরকষাকষি—রাজনীতি।

রাজধানী স্থানান্তরকরণের পর একসময় সমস্যাটা ভয়াবহ চেহারা নিল। দু-হাজার তিরানব্বই সালের মে মাসের একটা দিন এমন অবস্থা হল যে বেঙ্গালুরুতে কোথাও আর একফোঁটা জল অবশিষ্ট নেই—মাটির উপরে অথবা নীচে। ব্যবহার্য জলের কথা বাহুল্য, নিতান্ত পানীয় জলটুকুও আর নেই কোথাও।

কেন্দ্রীয় সরকার তখন রাজধানী পালটেছে সবে বছর তিরিশ হল। গুছিয়ে বসতে বসতেই প্রথম দশকটা পেরিয়ে গেছে। এরপর আবার প্রশাসন তাঁবু গুটিয়ে জমি পালটাতে রাজি ছিল না।

তাই আগেভাগেই একটা ব্যবস্থা নিয়েছিল তারা। প্রজেক্ট অমৃতবর্ষা—স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের সব থেকে ব্যয়বহুল প্রকল্প। বেঙ্গালুরুর জন্য স্বচ্ছ জলের জোগান দেওয়ার মহাযজ্ঞ।

দেশবিদেশ থেকে বহু বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞরা একজোট হয়েছিলেন বেঙ্গালুরুতে। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন ম্যানহাটন প্রজেক্টের পর, এতগুলো নোবেল লরিয়েট বিজ্ঞানী আর কখনও একসঙ্গে কাজ করেননি।

অনেকগুলো দল কাজ করেছিল প্রজেক্ট অমৃতবর্ষায়। বিভিন্নরকম বুদ্ধি বাতলেছিল তারা। কেউ হিমালয়ের থেকে জন্ম নেওয়া নদীগুলোর থেকে পাইপলাইন তৈরি করতে বলেছিল, কেউ আরব সাগরের থেকে। অধিকাংশই বহু ব্যয়বহুল অবাস্তব পরিকল্পনা। কোন কোনটা বাস্তবসম্মত হলেও সময়সাপেক্ষ। এদিকে সরকারের হাতে সময় ছিল কম।

তখনই এক মার্কিন বিজ্ঞানী মৃতদেহ থেকে জল বের করে আনার যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে সরকারি শিলমোহর পায় এই পরিকল্পনা। শতাধিক ইঞ্জিনিয়ার মিলে যন্ত্রটিকে কার্যকরী বিশাল রূপ দেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেই নামকরণ করেন—অমৃতধারা।

যেদিন বেঙ্গালুরুতে স্বাভাবিক জলের সমস্ত জোগান বন্ধ হয়ে যায়—ঠিক সেদিনই অমৃতধারা কাজ শুরু করে।

প্রথমে মৃত কুকুর, বেড়াল, মুরগি ব্যবহার করত সরকার। অচিরেই সমস্যা দেখা দিল। বেওয়ারিশ জীবজন্তুর লাশ প্রচুর পরিমাণে রোজ রোজ পাওয়া দুষ্কর। আর পোষ্য জন্তুর বা পোলট্রির মৃত জন্তুদের লাশ সহজে কেউ পাঠাতে চাইত না সরকারকে। বিশেষত পোলট্রির মালিকদের কাছে মুরগি বা হাঁসের মৃতদেহ বহুমূল্য সম্পত্তি, তারা হাতছাড়া করবেই বা কেন!

জীবজন্তুর লাশ ব্যবহার করায় ধর্মপ্রাণ বিভিন্ন মানুষেরও আপত্তি ছিল। একবার গোরু-শুয়োরের লাশ ব্যবহার হচ্ছে এইরকম একটা খবর রটে গেল। সরকার হ্যাঁ বা না কিছুই জানাল না উত্তরে। ফল—পথে পথে ধর্মীয় বিক্ষোভ।

সরকারকে আবার গোলটেবিল বৈঠক ডাকতে হল। এত খরচ করে, এত পরিশ্রম করে বানানো যন্ত্র। দুম করে বন্ধ করে দিলে মহা ক্ষতি। তার উপর বন্ধ করার উপায়ও নেই, কয়েক কোটি মানুষের জল তৈরি হয় যন্ত্রে। ধর্মীয় বিক্ষোভে কয়েকশো মানুষ রাস্তায় নেমেছে, জল বন্ধ হলে কয়েক লাখ নামবে—শালার গণতন্ত্র!

এক আমলাই বুদ্ধিটা দিলেন। মানুষ রোজ মরে। মানুষের লাশ কারো কাজে লাগে না, গুটিকতক মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রী বাদ দিলে। মানুষের লাশ থেকে তৈরি জলে কোনো ধর্মীয় নিষেধও নেই। অতএব!

পরদিনই নির্দেশ জারি করল সরকার। যেখানে যত মানুষ মরবে সবার অন্ত্যেষ্টি হবে অমৃতধারা কারখানাতে। নির্দেশ অমান্য করা রাজদ্রোহিতার সমান ধরা হবে। সাজা—সশ্রম যাবজ্জীবন।

তন্ময় অমৃতধারা কারখানাতেই কাজ করে। কলকাতার ছেলে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বছরখানেক হল রিঙ্কির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রিঙ্কির বাবা মারা গেছেন বছর দুয়েক আগে। মেয়েদের বেশিদিন অনূঢ়া থাকা বর্তমান ভারতবর্ষে কেউ ভালো চোখে দেখে না। তাই তন্ময়ের সম্বন্ধ আসায় রিঙ্কির মা চটজলদি বিয়ে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হলেন। ভালো ছেলে। কারখানাতে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, মোটা টাকার সরকারি চাকুরে।

এখন রিঙ্কি আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সরকারি নিয়মে বেঙ্গালুরুতে থাকতে হলে একটির বেশি সন্তান জন্ম দেওয়া যায় না। তারপর বাধ্যতামূলক জরায়ু কেটে নেওয়া হয় মেয়েদের। রাজধানীতে থাকার সুবিধে পেতে সবাই মেনেও নিয়েছে ব্যবস্থাটা।

জল নিয়েও একটা নব্য এলিট শ্রেণি তৈরি হয়েছে। তারা এই পাঁচপেঁচি লোকের সঙ্গে একই জল ভাগাভাগি করতে চায় না। অনেকেই বাইরে থেকে জল আনায়। কেউ কেউ সমুদ্র থেকে জল আনিয়ে পরিশোধন করে খায়। সমুদ্রের জলের চাহিদা বাড়তে তার জন্য জোগানদারও ঠিক তৈরি হয়ে গেছে।

এই এলিটদের কথা ভেবেই এই অমৃতধারা মিনি যন্ত্রটা বের করেছে সরকার। জল পরিশোধন করার যন্ত্র মূলত। তবে ছোটোখাটো প্রাণী যেরকম হাঁস, মুরগি, বেড়ালের মৃতদেহ থেকে জল বেরও করতে পারে।

রিঙ্কির গা জ্বালা করে। সে কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। হুগলী নদী সেখানে এখনও নাব্য। জল পয়সা দিয়ে খেতে হবে ভাবলেই মাথাটা ভনভন করে। তারপর অমৃতধারা মিনির লাইসেন্স নিয়ে, যন্ত্র লাগিয়ে, নিয়মিত সমুদ্র থেকে জল আনিয়ে পরিশোধন করে খাওয়া। বাড়াবাড়ির একশেষ।

কিন্তু তন্ময় একগুঁয়ে। রিঙ্কি গর্ভিণী হওয়ার পর থেকেই সে অনাগত সন্তানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে চলেছে। বাচ্চা হওয়ার আগেই তার জন্য ঘর সাজানো শুরু করে দিয়েছে। এমনিও বাচ্চা খুব ভালোবাসে তন্ময়। বিয়ের পর যতবার শ্বশুরবাড়ি গেছে, ওদের বাড়িওয়ালার বাচ্চার সঙ্গেই কাটিয়ে দিয়েছে প্রায় গোটা দিন।

নবাগত সন্তানকে আর পাঁচটা সাধারণের ব্যবহার্য জল কিছুতেই খাওয়াবে না তন্ময়। তাই এত খরচ করে ফেলল ঝোঁকের মাথায়।

প্রাচীন সুখস্বপ্ন

মাসখানেক হল হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে রিঙ্কি। কয়েকটা তফাৎ চোখে পড়ে এখন বাড়িটায়। রিঙ্কিদের বেডরুমটায় এখন সদ্যজাত শিশুর জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটনো।

মূল তফাৎটা যদিও অন্য জায়গায়। তন্ময় আর এই ঘরে থাকে না। বাচ্চাটা বাড়ি আসার পর থেকেই সে এ ঘরে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের লিভিং রুমটায় একটা গদি পেতে শোয় রাতে। দিনেরাতে এক-আধবার দেখা হয় তন্ময় আর রিঙ্কির।

তন্ময় হাসপাতালেই রিঙ্কিকে কথাটা বলেছিল। তখন তন্ময়ের চোখটাও ছলছল করছিল। বাচ্চাটাকে দেখার পর থেকেই।

বাচ্চাটাকে মায়ের পর বাবাকেই দেখানো দস্তুর। তার লিঙ্গটাও বাবাকে বলতে হয়—এমনই প্রথা। সেটা বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে গিয়েছিল তন্ময়।

তৃতীয় লিঙ্গের বাচ্চাদের এখন আর কেউ চায় না। সরকার চায় না বলেই। একসময় সমাজে তাদের কাজকর্মের অধিকার নিয়ে অনেক হইহল্লা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সমাজব্যবস্থাটাকেই ঢেলে সাজিয়েছে।

আজকাল মেয়েরা কাজেকর্মে বেরোয় কম। ঘরবাড়ি সামলায়। বাইরের কাজ ছেলেরাই করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তৃতীয় লিঙ্গের বাচ্চারা বড়ো হয়ে ছেলেদের মতো কর্মক্ষম হয় না। আবার মেয়েদের মতো সন্তান জন্ম দিতেও তারা অক্ষম। এরা সরকারের চোখে বোঝা।

তন্ময় সজল চোখে রিঙ্কিকে বলেছিল বাচ্চাটাকে অমৃতধারা কারখানাতে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। বাকিটা রাষ্ট্র বুঝে নেবে। তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান বিসর্জিত হলে সরকার আরেকটা সন্তানধারণের সুযোগ দেয় দম্পতিদের।

রিঙ্কি সুযোগটা নিতে চায়নি। জরায়ুটা বাদ দিয়েছিল স্বেচ্ছায়। এসব ক্ষেত্রে এখনও আইন মেয়েদের দিকেই। তাই তন্ময়ের আইনত বিশেষ কিছু করার ছিল না। তাই নিজের বাড়িতে নিজেকে একঘরে করে নিয়েছে।

কথাবার্তা কমে গেছে রিঙ্কি আর তন্ময়ের। ভালোবাসা, আদর মনে হয় কোন প্রাচীন সুখস্বপ্নের গল্প। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিঙ্কি। তন্ময়কে কাছে পেতে ইচ্ছে করে তার।

তবে এসবই সন্তানের অগোচরে। বাচ্চাটা আজ বাদে কাল জানতে পারবে তার বাবা তাকে চায়নি। তখন তন্ময়ের উপর দুর্বলতাটা ঢাকতে হবে রিঙ্কিকে। এখন থেকেই মনে মনে তার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তন্ময় হয়তো বিবাহবিচ্ছেদের জন্য তৈরি হচ্ছে। বাচ্চার ছ-মাস বয়েস অবধি সরকারি নিয়মে তার হাত-পা বাঁধা। তারপর রিঙ্কিকে ছুড়ে ফেলে দেবে সে। ফেলুক গে। রিঙ্কির অতদূর ভাবে না। ভাবতে ইচ্ছেও করে না।

বাচ্চাকে আর রিঙ্কিকে ছেড়ে তন্ময় এখন কাজ নিয়ে পড়েছে। রাতদিন কারখানাতেই পড়ে থাকে। অধিকাংশ দিন বাড়ি ফেরে গভীর রাতে। রাতের খাবার এখনও রেখে দেয় রিঙ্কি। বেশির ভাগ দিন তন্ময় সেটা ছুঁয়েও দেখে না। ড্রয়িংরুমে নিজের কম্পিউটার খুলে বসে। কীসব পড়াশুনো করে। আবার সকালে রিঙ্কি আর বাচ্চা ঘুম থেকে ওঠার আগেই বেরিয়ে যায়।

কখন ঘুমোয়, কখন ওঠে রিঙ্কি টের পায় না।

আজকেও রিঙ্কির ঘুম এসে গেছিল অনেকক্ষণ আগেই। সারাটা দিন বাচ্চাটাকে সামলাতে কেটে যায় তার। তন্ময় আয়া রাখেনি বাচ্চাটার জন্য। বাচ্চাটাকেই রাখতে চায়নি, তাও তার জন্য সামান্য কিছু খরচ করতেই হচ্ছে। এর ওপর আয়া পোষার খরচ করতে তন্ময় একান্ত নারাজ। রিঙ্কিরও আয়ার কথা বলতে আত্মসম্মানে লাগে। তাই নিজেই বাচ্চার কাজ সমস্ত কিছু করে।

কিন্তু সে নিজে এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। বাচ্চা হওয়ার ধকল একমাসেও পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠেনি তার নারী শরীর।

তাই রাতে বিছানায় পড়লেই সারাদিনের ক্লান্তি দু-চোখে জড়িয়ে আসে। বাচ্চাটাও মোটের উপর শান্ত। খিদে পেলে যা একটু কাঁদে। তা ছাড়া চুপচাপ। রাতেও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। বোধহয় মাকে বেশি বিরক্ত করতে চায় না।

আজকেও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল বাচ্চাটা। পরপরই রিঙ্কি। ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড আলোর ঝলকানিতে। কিছুক্ষণ পরেই চারদিক কাঁপিয়ে দেওয়া শব্দ। থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো ঘরটা।

বাচ্চাটারও ঘুম ভেঙে গেছে। স্বভাববিরুদ্ধভাবে তারস্বরে কাঁদছে।

কী হল? বাজ টাজ পড়ল নাকি আশপাশে কোথাও। ভাবতে ভাবতেই তন্ময় ঘরে ঢুকল—এতদিন পর।

‘কারখানাতে একটা ব্লাস্ট হয়েছে রিঙ্কি। আত্মঘাতী বোমা হামলা। যা শুনছি মনে হচ্ছে অমৃতধারা যন্ত্রে বড়োসড়ো কিছু হয়েছে। উজানদের দলের কেউ কারখানাতে ওয়ার্কার সেজে ঢুকে কাজটা করেছে’।

বলতে বলতেই ক্রন্দনরত সন্তানের দিকে চোখ পড়ল তন্ময়ের। বিরক্তির একটা ঢেউ খেলে গেল এতক্ষণের উৎকণ্ঠিত মুখটায়।

‘আমি কারখানাতে যাচ্ছি। কখন ফিরব জানি না’—বলেই আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল তন্ময়।

উজান

পরের দিনে সব নিউজ ফ্ল্যাশে শুধু উজান।

বছর দশেক আগে এই দলটার কথা সবার গোচরে আসে। অথবা বলা যায় তারাই আনতে বাধ্য করে। কারখানার তৎকালীন অধিকর্তাকে রীতিমতো বাড়িতে ঢুকে ছ-দিন বন্দি করে রেখে দিয়েছিল উজানের লোকজন।

একটাই দাবি ছিল তাদের। কারখানাটা বন্ধ করা। এই একদফা দাবি নিয়েই দলটা তৈরি হয়েছিল। তাদের মতে শহরের সমস্ত শবদেহকে জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার করা মৃত ব্যক্তিদের প্রতি অসম্মানজনক নয় শুধু, রীতিমতো অমানবিক।

এই মতটা অবশ্য বরাবরই ছিল। যখন কারখানা তৈরি হয় তখন থেকেই বেশ কিছু বিরুদ্ধমত বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। প্রথমে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ইত্যাদিতেই ব্যাপারটা সীমিত ছিল। তাই সরকার বিশেষ বিচলিত হয়নি। পাত্তাও দেয়নি।

তারপর যা হয়। এই বিরুদ্ধমতাবলম্বীদেরই একটা গোষ্ঠী ছিল একটু বেশিই আগুন-খেকো। তারা একজোট হয়ে এই উজান নামে দলটা তৈরি করে। এরা আগ-মার্কা সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী। মূলত গেরিলা আক্রমণ করে কিছুদিন পরপর। বহুদিন আগেই গোটা দলটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। তাতে এদের দৌরাত্ম্য কমেনি।

তবে এতবড়ো আক্রমণ উজান আগে কোনোদিন করেনি। অমৃতধারার মূল যন্ত্রপাতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ওটার ছাঁকনি বা ফিল্টারিং সিস্টেম। সেটা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। অমৃতধারার মতো যন্ত্র পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তাই এর মেরামতি করা সময়সাপেক্ষ। প্রায় এক সপ্তাহ লাগবে ফিল্টারিং সিস্টেমটা পালটাতে।

মাঝের সময়টায় বেঙ্গালুরুর কাছে দু-দুটো জ্বলন্ত সমস্যা। প্রথমটা অবশ্যই জলের। এলিট গোষ্ঠীর কাছে কিছুটা জলের সঞ্চয় থাকলেও সাধারণ জনতা জলের জন্য এখন অমৃতধারার উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় সমস্যাটাও জটিল। লোকজন যাতে অমৃতধারা কারখানা ছাড়া আর কোথাও মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি না করতে পারে, তাই বেঙ্গালুরুর সমস্ত দেহ সৎকারের ব্যবস্থা বহুদিনই বন্ধ। হাসপাতাল রয়েছে অনেকগুলো। তাদের মর্গও রয়েছে। কিন্তু প্রায় সাতদিনের জন্য গোটা শহরের মৃতদেহ ধারণ করার জায়গা নিতান্ত অপ্রতুল।

বাড়িতে সমুদ্রের জল একপাত্র ছিল। কুড়ি লিটারের পাত্র। তন্ময় আরও জোগাড় করতে গেছিল। কিন্তু দোকানে তিলধারণের জায়গা নেই। অর্ডার দিয়ে এল। সেই জল আসতেও এক সপ্তাহ লাগবে প্রায়। তন্ময়ের আগে দীর্ঘ লাইন।

কারখানা থেকে তন্ময় বাড়ি ফিরেছিল প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে। বহুদিন পর তন্ময়ের জন্য উদ্বেগ হচ্ছিল রিঙ্কির। বাড়ি ফেরার পর সাগ্রহে যত্নআত্তি করেছিল তন্ময়ের।

তন্ময়ও যেন একটু নরম। ছাঁকনি মেরামতি না হওয়া অবধি কারখানা বন্ধ। তন্ময় বাড়িতেই। যেতে আসতে টুকটাক কথাবার্তা হচ্ছিল দুজনের।

বাচ্চার যদিও ধারেকাছেও যায়নি তন্ময়।

দিনতিনেক পর নিজেই রিঙ্কির সঙ্গে বেডরুমে শুতে এল। রিঙ্কি একপাশে জায়গা করে দিল বিছানার। কেউ কাউকে কিছু বলল না। চুপচাপ শুয়ে রইল।

পরিস্থিতি জটিল। দুজনেই বুঝতে পারছিল সেটা।

নিজেরা স্নান করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি দু-তিন দিনে একদিন করলেও বাচ্চার ক্ষেত্রে রিঙ্কি সেটা করতে পারে না। বাচ্চাটার অসুখবিসুখ হতে পারে। প্রতিবার জল শোধনের জন্য অমৃতধারা মিনি যন্ত্রটায় সমুদ্রের জল ঢালে রিঙ্কি, আর তন্ময় গম্ভীর মুখে বাকি জলের মাপ নেয়।

পাঁচ নম্বর দিনের সকালে জল কমতে কমতে দু-লিটারে নেমে এল। সেদিন অগত্যা বাচ্চাটারও চান করা বন্ধ। আর দিন দুয়েক পরেই কারখানা চালু হয়ে যাবে । তখন করানো যাবে স্নান।

তন্ময় থম মেরে ড্রয়িংরুমের ডিভানে বসেছিল। সামনে নিউজফ্ল্যাশটা খোলা। হঠাৎ একটা ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

বিশ তলার উপর বাড়ি তাদের। এতদিন কোনো কাকপক্ষী চোখে পড়েনি। হঠাৎ ব্যালকনিতে উড়ে এসে বসেছে—একটা ইগল। পথ ভুলে কোনোভাবে এদিকে এসে পড়েছে। একটা ডানায় চোট পেয়েছে মনে হচ্ছে। তাই জিরিয়ে নিতে ব্যালকনির রেলিং-এ বসেছে খানিক।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট পাখি। বড়োসড়ো। কিন্তু বাড়ির যন্ত্রটায় ঢোকানো যাবে। ঢোকাতে পারলে প্রায় দেড় লিটার জল নিশ্চিন্ত।

পাশের টেবিলে একটা লোহার পেপারওয়েট রাখা ছিল। তন্ময় সেটা তুলে নিল। একাগ্রচিত্তে তাক করল। ছুড়বে পাখিটার দিকে। পাখিটাও ঠায় বসে আছে। আহত। তন্ময়দের জন্যই আকাশ থেকে নেমে এসেছে যেন।

হঠাৎ রিঙ্কির আর্তনাদ। ইগলটা যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে কোনক্রমে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পালাল।

তন্ময় হতাশ হয়ে রিঙ্কির গলার আওয়াজ শুনে পা বাড়াল রান্নাঘরের দিকে।

রান্নাঘরে কাজ করছিল রিঙ্কি। বাচ্চাটাকে দোলনায় শুইয়ে রেখেছিল সেখানেই। তন্ময়কে বিরক্ত করতে চায়নি। দোলনায় একটা কাপ রাখার খাপ আছে। সেখানে বাচ্চাটার জলের বোতলটা রাখা ছিল। বাচ্চাটা হাত পা ছুড়ে সেটা মাটিতে ফেলে দিয়েছে। স্বচ্ছ জলের তিরতিরে রেখা এগিয়ে যাচ্ছে নর্দমার দিকে। অনেকটা জল। প্রায় দুশো মিলিলিটার।

তন্ময় হতোদ্যম হয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। বাচ্চাটা আমোদ পেল যেন। বাবার দিকে তাকিয়ে নিজের ফোকলা দন্তহীন মাড়ি বিকশিত করে হেসে উঠল।

রিঙ্কির চোখেমুখে অপরাধবোধ মাখামাখি। নইলে সে তন্ময়ের চোখে আগুনের ফুলকির নাচানাচিটা খেয়াল করত।

তন্ময়ের আগেই রিঙ্কি দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রের জলের পরিমাপ নিল। আর দু-দিন চালানো মুশকিল—যেটুকু জল রয়েছে তাতে।

জীবনে এই প্রথমবার বাচ্চাটার পিঠে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল রিঙ্কি। অভূতপূর্ব এই আঘাতে খানিকক্ষণ থতমত খেয়ে গেল বাচ্চাটা। তারপর তারস্বরে কেঁদে উঠল। একই সঙ্গে রিঙ্কিও ডুকরে উঠল।

নিউজফ্ল্যাশে তখন খবর দিচ্ছে—অমৃতধারা চালু হতে আরও দিন দুয়েক সময় বেশি লাগবে। ফিল্টারিং সিস্টেম ছাড়াও রিজার্ভারে একটা সমস্যা পাওয়া গেছে।

ঘুম

ভরদুপুর। বেঙ্গালুরুর মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে দুপুরের সূর্য। ঘোলাটে আকাশের ঢাকনা সরে গেছে। পেল্লায় বহুতলগুলোও ছায়া দিতে পারছে না। শহরের প্রকাণ্ড রাজপথগুলো ফুটিফাটা। তাপমাত্রার পারদ আকাশ স্পর্শ করছে।

রাস্তায় কেউ নেই। মানুষজন, গাড়িঘোড়া—সবাই কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তন্ময় একাই দাঁড়িয়ে আছে একটা তিনমাথার মোড়ে। অন্যদিন এসব বড়োরাস্তায় পা ছোঁয়ানো যায় না। মানুষ আবার হাঁটে নাকি? মানুষের যাতায়াতের জন্য দুশো-তিনশো কিলোমিটার বেগে যাতায়াত করা গাড়িগুলো আছে। মাথার উপর ঝুলন্ত মনোরেইল আছে। তাও কিছু হদ্দ গরীব হাঁটে। তাদের জন্য ফুটপাথ, স্কাইওয়াক। খামোখা বড়ো রাস্তায় নামবেই বা কেন মানুষ? তাও যদি দু-একটা বোকাসোকা লোক রাস্তায় পা দিয়ে ফেলে,তাদের জন্য কড়া ব্যবস্থা। ট্রাফিক পুলিশদের এমনিতে রাস্তাঘাটে দেখা যায় না। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ট্রাফিকের আলোগুলো লাল থেকে সবুজ হয় বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু কেউ রাস্তায় পা দিলেই প্রায় মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে উদয় হয় পুলিশ। মোটা টাকা জরিমানা করে। না দিতে পারলে হাজতবাস।

আজকে তন্ময় রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাফিক পুলিশেরও দেখা নেই। গোটা বেঙ্গালুরু শহরটাকে যেন ভূতে পেয়েছে।

তন্ময় এতক্ষণে অনুভব করল সে অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় হাঁটছে। সূর্যের তাপে পরনের পোশাক ঘেমে চটচট করছে শরীরের সঙ্গে লেগে।

খুব তেষ্টা পেয়েছে তন্ময়ের—প্রচণ্ড। পিঠের ব্যাগটায় একটা জলের বোতল থাকে। বের করে দেখল সেটায় একটা ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

জলের জন্য দু-দিকে যেতে পারে তন্ময়। বাড়ির দিকে, অথবা কারখানার দিকে। কিন্তু এই ভরদুপুরে সে কেন রাস্তায়, কোথায় যাচ্ছে অনেক চিন্তা করেও ঠাউর হল না তার।

কিছুক্ষণ ভেবে কারখানায় যাওয়াই স্থির করল।

পায়ে পায়ে দুটো মোড় পেরিয়ে গেল সে। আর দুটো মোড় পেরলেই তার গন্তব্য। কিন্তু একটু এগিয়েই থমকে গেল। রাস্তায় একটা জলের বোতল রাখা। কাচের বোতল, স্বচ্ছ কাচের। ভিতরে টলটল করছে জল।

জল দেখে তন্ময়ের গলার কাছে তেষ্টাটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল। দৌড়ে গেল সে বোতলটার দিকে।

কিন্তু পৌঁছনোর আগেই আটকে গেল পা দুটো তার। বোতলটা এখন রাস্তায় নেই। তার সন্তানের হাতে। কোথা থেকে সে এসে হাজির হয়েছে। দু-পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দুধের বাচ্চাটা। সম্পূর্ণ নগ্ন। তৃতীয় লিঙ্গের উপস্থিতি সোচ্চার তার অস্তিত্বে।

খল খল করে হাসতে শুরু করল বাচ্চাটা। হাসতে হাসতে জলের বোতলের মুখটা খুলে রাস্তায় ঢেলে দিতে লাগল জলটা। তন্ময় বাধা দিতে এগোবার চেষ্টা করল। পারল না। চুম্বকের মতো তার পা দুটোকে যেন আটকে রেখেছে রাস্তাটা।

বোতলটা একটু একটু করে খালি হতে লাগল।

ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসল তন্ময়। দরদর করে ঘামছে। ঘরময় নীল আলোর ঝিমুনি, আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রকের বিনবিনে শব্দ। বাকি চরাচর নিঝুম।

খাটের একটা ধারে শুয়ে আছে সে। পাশে রিঙ্কি। আর দেওয়ালের দিকে বাচ্চাটা। ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে?

নীল আলো

তন্ময় তাদের সঙ্গে শুতে শুরু করার পর বাচ্চাটা ইদানীং খুব জ্বালাচ্ছে। মায়ের পাশে আর কাউকে দেখতে চায় না যেন। রাতে ঘুমোতেই চায় না।

আজকে রাতেও প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নিল ঘুমোতে। রিঙ্কি আর পারছিল না। ঘুম জেঁকে বসছিল তার ক্লান্ত শরীরে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি।

মা হওয়ার পর অভ্যাস হয়ে গেছে ঘুমের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে বাচ্চাটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেওয়া। আজকেও বাচ্চার শোয়ার জায়গাটায় হাত পড়ল রিঙ্কির।

বাচ্চাটা নেই। ধড়ফড় করে রিঙ্কি উঠে বসল নিজের জায়গায়।

তন্ময়ও নেই আরেক পাশে। নীল আলোয় ভেসে যাওয়া ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। অশুভ একটা নৈঃশব্দ্য চারদিকে।

রান্নাঘরের ওখান থেকে একটা শব্দ এল। রাত-পোশাকটা আলুথালু হয়েছিল রিঙ্কির। সেভাবেই ছুটল।

রান্নাঘর অবধি পৌঁছতে হল না। তার আগেই বাচ্চাটার জামা, ডায়াপার পড়ে থাকতে দেখল রাস্তায়। ভূতগ্রস্তের মতো যখন রান্নাঘরে পৌঁছেছে তখন শব্দটা চিনতে পারল রিঙ্কি।

জলের শব্দ। অমৃতধারা মিনি থেকে জল পড়ছে।

রান্নাঘরের মেঝেতে যন্ত্রটা চালিয়ে সামনে বসে রয়েছে তন্ময়। সামনে একটা জলের পাত্র রাখা। যন্ত্রটা থেকে তিরতির করে জল পড়ছে সেই পাত্রটায়।

বাচ্চাটার বালিশটাও তন্ময়ের হাতে। ওটা দিয়ে মুখ চাপা দিয়েই বোধহয় কাজটা শেষ করেছে সে।

রিঙ্কির দিকে মুখ তুলে তাকাল তন্ময়। মুখে ঝকঝকে শাণিত হাসি।

‘দু-লিটার রিঙ্কি। দু-লিটার’।

বলতে বলতে উঠে এসে রিঙ্কিকে জড়িয়ে ধরল তন্ময়। রিঙ্কি তখনও বিহ্বল। মস্তিষ্কের কোশে তখনও সন্তানহারা হওয়ার শোক ছড়িয়ে পড়েনি তার। সে বাধাই দিতে পারল না তন্ময়ের ক্ষুধার্ত পৌরুষকে।

মুহূর্তেই রিঙ্কির রাত-পোশাক লুটিয়ে পড়ল তার সদ্যমৃত বাচ্চার বালিশটার পাশে। রান্নাঘরের টেবিলে তাকে আধশোয়া শুইয়ে ফেলল তন্ময়। নিজের জামাকাপড়ও খুলে ফেলল কয়েক সেকেন্ডে। শক্তসবল কাঁধে রিঙ্কির পা’দুটো তুলে নিল। গেঁথে দিল নিজেকে রিঙ্কির শরীরে। আন্দোলিত হয়ে উঠল দুটো শরীর। কর্ষণ হয়ে চলল রিঙ্কি—বাধা দেবার সুযোগই পেল না সে। একটা ঘোরের মধ্যেই যেন তন্ময়ের কথাগুলো শুনতে পেল—‘অনেক অনাথ সুস্থ বাচ্চা রয়েছে রিঙ্কি। সরকার তাদের দত্তক দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। এরকম একটা অসুস্থ বাচ্চাকে কতদিন বয়ে নিয়ে যেতে। বরং বাচ্চাটা একটা কাজে লাগল। বেঁচে থাকলে তো…’

আর কথা বলতে পারল না তন্ময়। হাতের কাছে মাংস কাটার ছুরিটা পড়ে ছিল রিঙ্কির। এখন সেটা তন্ময়ের গলার ডান দিকে গাঁথা।

বাচ্চাটার ক্ষেত্রে কোনো রক্তপাতের চিহ্ন রাখেনি তন্ময়। শ্বাসরোধ করে সোজা অমৃতধারায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল মৃত সন্তানকে।

তন্ময়ের ক্ষেত্রে আর সেটা হল না। গলগল করে বমির মতো রক্ত বেরিয়ে আসছিল তার ক্ষতস্থান থেকে। ছটফট করতে লাগল সে মাটিতে পড়ে।

এতক্ষণে রিঙ্কি উঠে বসল। অবশেষে মাথাটা কাজ করছে ঠিকমতো।

আর সামান্যই জল পড়ে রয়েছে সমুদ্রের জলের পাত্রে। বাচ্চাটার থেকে আরও দু-লিটার। আচ্ছা ওইটুকু বাচ্চার শরীর থেকে যদি দু’লিটার জল বেরোয় তাহলে তন্ময়ের প্রাপ্তবয়স্ক শরীর থেকে কতটা বেরোবে? মানুষের শরীরের পঞ্চাশ-ষাট শতাংশ তো জলই।

তন্ময়ের পুরো শরীরটা একবারে অমৃতধারা মিনি যন্ত্রে ঢুকবে না। আচ্ছা হাত, পা, মাথা আলাদা আলাদা করে ঢোকানো যায় যদি?

তন্ময়ের নগ্ন শরীরটা এতক্ষণে নিথর। নীচু হয়ে গলার পাশ থেকে মাংস কাটার ছুরিটা খুলে নিল রিঙ্কি।

Tags: কৌস্তভ ভট্টাচার্য, দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা