কল্পবিজ্ঞানের সন্ধানে প্রাচ্যে: এক বাঙালির ওয়ার্লডকনের ডায়েরি – শেষ পর্ব

লেখক: দীপ ঘোষ

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

[ প্রথম পর্বের লিঙ্ক: কল্পবিজ্ঞানের সন্ধানে প্রাচ্যে:: এক বাঙালির ওয়ার্ল্ডকনের ডায়েরি ]

শেষ পর্ব

কৈফিয়ত: গত বছরে পুজো সংখ্যায় ওয়ার্লডকন আর চিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। মনে হয়েছিল বিশ্বের দরবারে প্রথম ভারত থেকে আমন্ত্রিত কল্পবিজ্ঞানের প্রতিনিধি হিসাবে ওয়ার্লডকনের অভিজ্ঞতা লিখে রাখা দরকার পরবর্তী প্রজন্মের লেখক, অনুবাদ আর সম্পাদকদের জন্যে। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের সব থেকে অ্যাকিলিস হিল হল ভারতের বাইরে কী ধরনের কাজ চলছে সেই থেকে একবারে মুখ ফিরিয়ে থাকা। কলেজ স্ট্রিটের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে লেখক সম্পাদক প্রকাশক যদি উদাসীন থাকেন, বা কলকাতার বইপাড়াতেই দুটো বই বিক্রি করে নাম কেনা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে বাংলা কল্পবিজ্ঞানকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়া কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কল্পবিশ্বের কমরেডদের মধ্যে সেই খিদেটা আছে বলে আজকে এই অভিজ্ঞতার কথা লেখা সম্ভব হচ্ছে। যাই হোক, গত বছরের পুজোসংখ্যা প্রকাশের পরে নানা ব্যস্ততার মধ্যে অন্য কোনো সংখ্যা বের করা সম্ভব হয়নি। তাই ওয়ার্লডকনের ডায়েরিটাও শেষ করা হয়ে ওঠেনি। সেই জন্যে পাঠকদের কাছে আগেই ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি।

প্রথম দিন

আগের দু-দিনের টানা প্লেন আর বাস জার্নির জন্যে শরীর ভীষণ ক্লান্ত ছিল। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম তখন ৮টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে হোটেলের রেস্টুরেন্টে নেমে দেখি সে এক এলাহি ব্যাপার। যেহেতু সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য অতিথি এসেছেন, তাই খাবার ব্যাপারে এরা কোনো কার্পণ্য করেননি। দুপুরে খাওয়ার সময় কখন পাওয়া যাবে বা কোথায় খাবো সেসব ঠিক ছিল না, তাই প্লেট ভরতি করে নানা খাবার নিয়ে বসলাম। আমার টেবিলেই বসেছিলেন আর চিনা ভদ্রলোক আর এক সাউথ আমেরিকান মহিলা। চিনা ভদ্রলোক যদিও ইংরেজি একেবারেই জানেন না, তবে মহিলার সঙ্গে আলাপ হল, মেক্সিকোর লেখিকা গ্যাব্রিয়েলা। একটু পরে রোমানিয়ার স্টিফানও এসে পড়ল। খাওয়া শেষ করে কনভেনশন সেন্টারে যাওয়ার জন্যে বাসে চড়ে বসলাম সবাই। সঙ্গে ছিলেন পেরুর এক লেখকও। কথায় কথায় উঠল পেরু ও মেক্সিকোর সীমান্তে পাওয়া খুদে এলিয়েনদের মমির কথা। দুই দেশের মধ্যে মারাত্মক টানাপোড়েন চলছে সেই ‘এলিয়েনগুলি’ আসলে কাদের অধিকারে যাবে সেই নিয়ে। পুরোটাই আসলে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরানোর জন্যে দেশের ক্ষমতাশীল দলগুলির ভাঁওতা। পরে এই নিয়ে একটা গল্পও লিখেছিলাম, যেটি সাহিত্য আকাদেমির পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল।

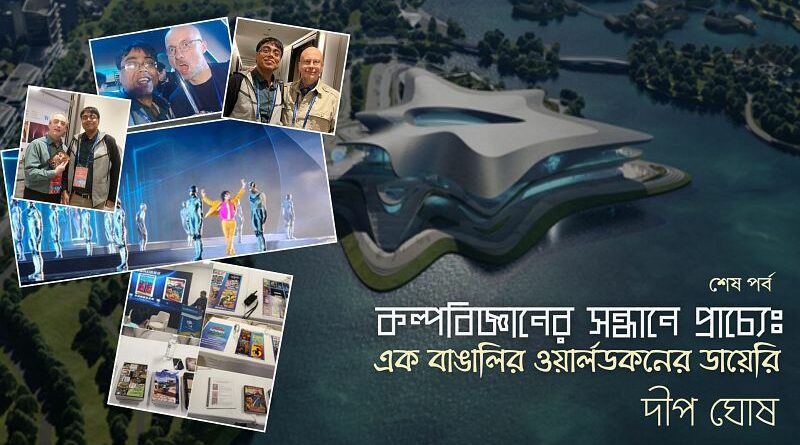

যাই হোক, রাস্তায় চারিদিকে সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো, হঠাত দেখলে পশ্চিমা কোনো দেশে এসে পড়েছি বলেই মনে হয়। দু-পাশে সারি সারি গাছ, আর তাদের গায়ে স্যালাইনের মতো থলি ঝুলছে। পরে জেনেছিলাম এই গাছগুলি সম্প্রতি ওয়ার্লডকনের জন্যেই শহর সাজাতে এনে বসানো হয়েছে। তাই সেগুলি যাতে তাজা থাকে তাই গায়ে ঝোলানো পুষ্টিরসের প্যাকেট যা সোজা নলের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে গাছের ভিতর। দূর থেকে লেকের অন্য পাড়ে দেখতে পেলাম ওয়ার্লডকনের জন্যে তৈরি সেই আশ্চর্য বাড়িটি।

পরে শুনেছি এই চেংডু সায়েন্স ফিকশন মিউজিয়ামটি নাকি তৈরি করেছেন বিশ্ববিখ্যাত আর্কিটেক্ট জাহা হাদিদের কোম্পানি। এর স্থাপত্য-এর সঙ্গে কোনো চেনাজানা ধারার কোনো মিল আমি খুঁজে পেলাম না। উপর থেকে দেখলে মনে হয় হঠাৎ কোনো অজানা অচেনা মহাকাশযান নেমেছে লেকের উপরে। এই সুবিশাল মিউজিয়ামটি নাকি তৈরি করা হয়েছে দু-বছরেরও কম সময়ে, শুধুমাত্র যাতে এখানে ওয়ালর্ডকন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

গেটের কড়া সিকিউরিটি পেরিয়ে মূল বাড়িটির সামনে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। যেদিক থেকে দেখা হোক না কেন বাড়িটার আকৃতি যেন আলাদা হয়ে যায়। মূল গেট দিয়ে ঢুকেই একটি সুবিশাল হলঘর। তার শেষ প্রান্তে দুধ সাদা একটি বিশাল রোবটের মডেল। যারা লিউ সিশিনের ওয়ান্ডারিং আর্থ সিনেমাটি দেখেছেন, তারা এই রোবট মডেলটিকে চিনতে পারবেন। মূল ঘরটির একদিক দিয়ে রুপোলি সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের তলায়। সিঁড়িটির আকৃতি কিন্তু হুগো প্রাইজের মসৃণ রকেটের আকারের। ঘরের অন্যদিকে অডিটোরিয়াম, যেখানে কয়েক হাজার দর্শক বসে হুগো প্রাইজ অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন। এছাড়াও চারিদিকে গোলকধাঁধার মতো অসংখ্য ঘর। কোথাও সারা পৃথিবী থেকে আসা পাবলিশাররা তাদের বইয়ের ছোটো ছোটো স্টল খুলে বসেছেন, কোথাও বিক্রি চলছে সায়েন্স ফিকশনের উপর নানান ছোটোখাটো পুতুল, খাতা-পেন, ব্যাগ এরকম জিনিসের বিক্রি। একটা ঘরে অফিশিয়াল ওয়ার্লডকনের মার্চেন্ডাইজ বিক্রি চলছে। অন্য ঘরগুলিতে কোথাও প্রদর্শনী, কোথাও বিভিন্ন সিনেমা আর চাইনিজ টেক কোম্পানিদের নানা চোখধাঁধানো প্রদর্শনী। আরেকটি ঘর শুধুমাত্র রাখা হয়েছে নানা বছরের হুগো প্রাইজের জন্যে। সেখানে সার দিয়ে রাখা বিভিন্ন বছরের হুগো প্রাইজ পাওয়া বিখ্যাত সব বই এবং তাদের চিনা ভাষার অনুবাদ।

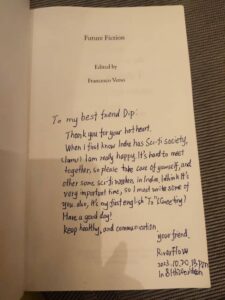

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই সামনে বিশাল বারান্দা। তার আগে একটি প্রমাণ সাইজের বায়ো মেকানিকাল পান্ডার মূর্তি। এই পান্ডাই এবারের ওয়ার্লডকনের ম্যাসকট। চারিদিকে বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা অসংখ্য সায়েন্স ফিকশন আর ফ্যান্টাসি আর্ট। তার সঙ্গে বিশাল সব সেমিনার রুমে শুরু হচ্ছে নানা অনুষ্ঠান। সেমিনার রুমগুলির নাম বিভিন্ন গ্রহ আর উপগ্রহের নামে। ননলিনিয়ার শেপের ঘর আর গলির মাঝে পথ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। এর মধ্যে দেখা হল বেশ কয়েকজন চিনা অর্গানাইজারদের সঙ্গে। এদের সঙ্গে আগে থেকেই উইচ্যাটে কথাও হয়েছিল। আরও কিছু নানা দেশের লেখক, সম্পাদক আর সায়েন্স ফিকশন ভক্ত এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। ভরতীয় উপমহাদেশের আরও কয়েকজন লেখক এসেছেন জানতাম—যদিও তাদের কাউকেই খুঁজে পেলাম না। এই সময়ের বিখ্যাত লেখকদের নামের লিস্টের মুরালে গৌতম ভাটিয়ার নাম উপরের দিকেই দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠল। স্ট্রেঞ্জ হরাইজন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক গৌতমের সঙ্গে আলাপ বহুদিন ধরেই। এরপর ঘুরতে ঘুরতে পত্রিকার স্টলগুলিতে খুঁজে পেলাম ইতালির ফ্রানসেসকো ভারসোকে। ফিউচার ফিকশনের প্রকাশক ভারসোর সঙ্গেও আলাপ বহুদিনেরই। তারপর দেখা হল আফ্রিকার সাইফি লেখক ওলে তালেবির সঙ্গে। ওলে হুগোর নমিনেশনে ছিলেন সেইবার। কিছু ছোটোখাটো জিনিস কিনলাম স্থানীয় শিল্পীদের কাছ থেকে। ওদিকে চাইনিজ সাইফি সিনেমা, সিরিয়াল, গেম আর বইয়ের রুমে তখন ভিড় উপচে পড়ছে। কী না নেই সেখানে—থ্রিডি সিনেমা, মডেল, বিরাট স্ক্রিনে নামি সিনেমার চোখধাঁধানো বিজ্ঞাপন, প্রমাণ আকারের মূর্তি, আর বিরাট একটি স্টলে চিনা সাইফি ম্যাগাজিন ‘সায়েন্স ফিকশন ওয়ার্ল্ডে’র সমস্ত মলাটের ডিজিটাল ছবি। সাইফি নিয়ে কতটা যে পাগলামি করা সম্ভব এসব না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। দুপুরে হোটেলে ফেরার বাস ছিল কনভেনশন থেকে। হোটেলের ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ল টেবিলের উপরে রাখা সুন্দর ডিজাইনের বাক্স। ভিতরে ওয়ার্লডকনের ব্যাচ, মেমেন্টো, বই আরও নানা টুকিটাকি জিনিস। দুপুরে লাঞ্চ করে একটু রেস্ট নিয়ে আবার চললাম কনভেনশন সেন্টারে। বিকেলে হল ওয়ার্লডকন শুরুর অনুষ্ঠান। তার সঙ্গে নানা অ্যানিমেশন, ইন্টারভিউ আর নাচগানের অনুষ্ঠান। রবার্ট সইয়ার আর লিউ সিশিন বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দিলেন। সবার শেষে দেখানো হল এইবারের হুগো পুরস্কারের আকৃতিটি। প্রতি বছরই হুগোতে রকেট থাকলেও তার বেসটা বছর বছর পালটে দেওয়া হয়। এবারের হুগোর বেসে একটা পোর্টালের ভিতর থেকে একটি পান্ডা বেরিয়ে জড়িয়ে ধরেছে পুরস্কারটি।

অনুষ্ঠানের শেষে হইহুল্লোড় করে বেরিয়ে হোটেলে ফিরতে প্রায় রাত সাড়ে নটা। এর মধ্যে হোটেলের সামনে দেখা হয়ে গেল এক ঝাঁক নতুন বন্ধুর সঙ্গে। জাপানি লেখক তাইও ফুজি, আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি লেখিকা মিমি মন্ডল এবং আরও বেশ কয়েকজন ঘুরতে বের হচ্ছিল। হোটেলের রেস্টুরান্ট সাড়ে আটটার মধ্যে রোজ বন্ধ হয়ে যায়। আর তার মধ্যে হোটেলে ফিরতে গেলে অনুষ্ঠান অর্ধেক মিস করতে হবে। তাই এরপর থেকে বেশির ভাগ দিনেই আমায় হয় বাইরে খেতে হয়েছে নয়তো বাইরে থেকে খাবার কিনে ঢুকতে হয়েছে। সবাই মিলে ঠিক করল হটপট খাবে রাস্তার কোনো দোকানে। জিনিসটা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা না থাকলেও সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। হটপট হল একটি বিরাট উনুনের উপর বসানো একটা গামলার মতো বড়ো পাত্র, যার ভিতরে আবার একটা ছোটো পাত্র থাকে। বাইরের পাত্রটা খুবই মসালাদার আর ভিতরেরটায় মসালা কম। এবার সেই ফুটন্ত স্যুপের মধ্যে আগে থেকে পাশে রেখে দেওয়া নানা ধরনের মাংসের পদ, সবজি, নুডল এগুলি পছন্দমতো ফেলে ফুটিয়ে নিতে হয়। আরেকপাশে রাখা থাকে নানারকম মশলা। নিজের বাটিতে পছন্দমতো মশলা মেখে নিয়ে সেদ্ধ খাবারটি স্যুপ থেকে তুলে নিয়ে ইচ্ছেমতো খেতে হয়। একটি হটপটে আট-দশজনের সহজেই খাওয়া হয়ে যায়। আমার ধারণা ছিল মশলা ‘কারি’ খেতে ওস্তাদ বাঙালির কাছে হটপটের হটনেস সামান্যই হবে। অচিরেই সেই ভুল ভাঙল আমার চোখের আর নাকের জলে। শেষে তাইওর এগিয়ে দেওয়া লোকাল মদ খেতে গিয়ে আরেক ঝকমারি। এতটাই বিষম খেলাম যে ভয়ের চোটে অ্যালকোহল কন্টেন্ট আর জিজ্ঞাসা করিনি! সেদিনের মতো ক্লান্ত শরীরে হোটেলে ফিরে ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় দিন

এদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। হোটেলের জানালা দিয়েই দেখতে পাচ্ছি ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সকালে ব্রেকফাস্ট করেই ঢুকে পড়লাম কনভেনশনে। প্রথমেই ফিউচার ফিকশনের স্টল থেকে সংগ্রহ করলাম সোহমের কন্ট্রিবিউটরস কপিগুলি। তারপর গিয়ে হাজির হলাম সেমিনার আর প্যানেলগুলি শুনতে। ওদিকে আমার নিজেরও কটা প্যানেল আছে আর সেগুলোতে যে কী বলব তা ভেবেই আমার টেনশন হচ্ছে। কিন্তু তা বলে তো এত ভালো আলোচনাগুলো ছাড়া যায় না! প্রথমেই ক্লার্কসওয়ার্ল্ডের সম্পাদক নেইল ক্লার্কের আলোচনাটা শুনতে ঢুকলাম। আলোচনার পরেই সদাশয় ভদ্রলোকটিকে পাকড়াও করে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার সুবিধাও হল। ওঁর হাতে তুলে দিলাম সুমিত বর্ধনের লেখা অ্যাভারিসের কপি।

এরপর আরও কিছু প্যানেল শুনে আবার হানা দিলাম চাইনিজ প্যাভিলিয়নে। সেখানে তখন থ্রি বডি প্রবলেমের বুথে বিরাট লম্বা লাইন। সেখানে আরও নতুন কিছু ইভেন্ট দেখার পরে চাইনিজ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আগেই উইচ্যাটে আর ফেসবুকে কথা হলেও আর্থার লিউ, রিভারফ্লো আরও অনেকের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হল এই প্রথম। আমার থেকে বয়সে ছোটো হলেও ওদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। অনেকে আবার আমার জন্যে ছোটো ছোটো চকলেট, আর নানা উপহারও নিয়ে এসেছিল। রিভারফ্লো এক অদ্ভুত মানুষ। বয়স কতই আর হবে? পঁচিশ-তিরিশ বড়োজোর। চিনের ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ঈর্ষনীয়। একটু দুর্বল আর ক্রনিক অসুস্থতায় ভোগার জন্যে খুব বেশি চলাফেরা করা বারণ। কিন্তু এই ছেলেটিই চিনের সায়েন্স ফিকশনের স্থানীয় ইতিহাসটিকে ধরে রাখা এবং বাড়িয়ে চলার কাজ করে চলেছে। প্রায় সারা দেশে ঘুরে ঘুরে সমস্ত সায়েন্স ফিকশন লেখক, ক্লাব ও ম্যাগাজিনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রিভারফ্লো। অন্যদিকে আর্থার লিউ তৈরি করে ফেলেছে চিনের সায়েন্স ফিকশন ডেটাবেস। দুজনেই চালায় দুটি সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা প্রায় একক প্রচেষ্টায়!

বিকেলে নিমন্ত্রণ ছিল গ্যালাক্সি পুরস্কারের অনুষ্ঠানে। পাশ্চাত্যে যেমন হুগো, নেবুলা বা লোকাস; সেরকমই চিনের বিখ্যাত পুরস্কার হল গ্যালাক্সি। ছোট্ট ছিমছাম অনুষ্ঠানটি দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। তবে লেখকদের কাউকেই বিশেষ চিনি না আর কথাগুলিও বোঝা যাচ্ছিল না ভ

িড়ের মধ্যে। ওহ বলতে ভুলে গেছি আজকে দুটো প্যানেলে আমায় যোগ দিতে হয়েছিল। এর মধ্যে জাইন (পত্রিকা) কালচার নিয়ে যে প্যানেলটা ছিল তাতে আমরা সবাই খুব এনজয় করেছিলাম। মডারেটর অ্যান গ্রি (যে মোটেও অ্যাংগ্রি নয়), রোমানিয়ার স্টিফান আর সার্বিয়ার এক সম্পাদক আর অনুবাদক মিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক আড্ডা হল জাইনের সুবিধা-অসুবিধা আর গুরুত্ব নিয়ে। ওদিকে রাতে ছিল আরেকটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ। সেখানে আলাপ হল হুগো, নেবুলা জয়ী প্রখ্যাত কানাডিয়ান লেখক রবার্ট সইয়ারের সঙ্গে। এগিয়ে পরিচয় দিতেই জড়িয়ে ধরে বললেন—আরে তুমি তো আমার ভারতীয় সহযোগী, এসো ছবি তুলি।

যদিও বাকি পার্টিটায় বেশ বোর হচ্ছিলাম। সবাই চেনা লোকজনের সঙ্গেই গল্প করছিল। আর যারা ওয়ার্লডকনে এসেছিল তারা সবাই প্রায় গত দশ-পনেরো বছর নিয়মিত আসে। তাই সবাই প্রায় সবাইকে চেনে। প্রচুর ইনসাইড জোক, পলিটিক্স আর আলোচনা—এসবই আমার মাথার উপর দিয়েই যাচ্ছিল। যাইহোক মাঝে স্টিফানকে পাকড়াও করে বললাম, চলো এবার নিজেদের হোটেলে যাওয়া যাক। স্টিফান সার্বিয়ানদের দেখিয়ে বলল, ওরা বলেছে একসঙ্গে যাবে, ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। কিন্তু সার্বিয়ান দুজনের নড়ার ধান্ধা নেই দেখে কিছুক্ষণ পরে তাদের গিয়ে বললাম—এবার গেলে হয় না? ওমা! তারা বলে, কেন? আমরা তো স্টিফানের জন্যেই বসে আছি। আর ওদিকে স্টিফান ততক্ষণে হাওয়া। দশটা বেজে গেছে, এরপরে বাস তো পাওয়াই যাবে না আর। দুজনকে প্রায় টেনে টুনে হোটেল থেকে বের করে দেখি একগাদা চিনে কলেজের ছেলেমেয়ের মাঝে স্টিফান জমিয়ে বসে আড্ডা মারছে ভাঙা ভাঙা চিনে ভাষায়। আমাদের দেখেই—এই আমায় ফেলে যেও না বলে সঙ্গ ধরল আমাদের। ওদিকে বাইরে তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। শেষ বাস অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। আপাতত হোটেলে ফেরার একমাত্র রাস্তা ক্যাব ধরা। সার্বিয়ানদের ফোনে ক্যাব অ্যাপ আছে কিন্তু তারা সেটা দিয়ে ডাকলে ট্যাক্সিটা যে কোথায় আসছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। দূরত্বটা এমন কিছু হয়তো নয়। জোরদার হাঁটলে মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিৎ। তবে পাতলা হুডি আর জ্যাকেট ভিজে কারো ঠান্ডাই আর বাগ মানছে না। এই বৃষ্টির মধ্যে মাঝরাতে আর হাঁটার ইচ্ছে কারো নেই। শুনশান রাস্তার একদিকে একটি কমবয়সি ছেলে যাচ্ছিল, তাকেই ডেকে অনেক কষ্টে বোঝানো হল যে আমরা হোটেলে ফেরার ট্যাক্সি পাচ্ছি না, সে যদি কিছু হেল্প করে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ছেলেটি আমাদের ট্যাক্সি ডেকে দিল। তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরে তো আমরা আরোই অবাক। ট্যাক্সি ভাড়াটিও সে নিজের অ্যাপ থেকেই দিয়ে দিয়েছে। সেই অচেনা বন্ধুকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে সেদিনের মতো শুতে গেলাম।

তৃতীয় দিন

সারারাত খালি মোবাইলে টুকটুক করে মেসেজ ঢুকছিল। পাশের ঘরের স্টিফান সকাল হতেই এসে হাজির। সারারাত সেই মেসেজ করে জ্বালিয়েছে। কী ব্যাপার? ওকে যে বলেছিলাম অনেক ভারতীয় সায়েন্স ফিকশনের বই এনেছি। তার মধ্যে কিছু ওর চাই! আহা সেগুলি তো দিতেই চাই। সবার জন্যেই বয়ে এনেছি, তাবলে একটু ধৈর্য্য তো ধরতে পারিস বাপু! এই সুযোগে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে দিই সেই সব বন্ধুদের যারা আসার আগে তাড়াহুড়োর মধ্যে হলেও অনেকগুলো বই আমায় জোগাড় করে দিয়েছিলেন নিয়ে আসার জন্যে। আমি প্রথম দিনেই বইগুলি দেখানোর জন্যে একটা ছোটো টেবিল চেয়েছিলাম, কিন্তু আয়োজকরা জানালেন যে বই দেখানোর জন্যে আগে থেকে আলাদা করে পারমিশন নিতে হয় বিদেশ মন্ত্রকের থেকে। তারা বই চেক করে ছাড়পত্র দিলে তবেই সেগুলি দেখানো যাবে। যাই হোক, টেবিল না পেয়ে বরং ভালোই হয়েছিল। নিজের ইচ্ছেমতো সারাদিন ঘোরাঘুরি আর আড্ডা মারা গেছে।

ওদিকে সকালেই ছিল একটা প্যানেল। সেখানে ২০২৩-এর প্রকাশিত ভালো বইগুলো সম্পর্কে বলতে হত। সমিত বসু, তাশান মেহেতা, দীপেন ভট্টাচার্য, সুমিত বর্ধন আর ইন্দ্র দাসের বই নিয়ে কথা বললাম। ভাগ্যিস সোহম খুব অল্প সময়ে লিস্টটা বানাতে আমায় সাহায্য করেছিল। আজ দুপুরে আবার লিউ সিশিনের বুক সাইনিং ইভেন্ট। অন্যদিকে আয়োজকরা অতিথিদের নিয়ে শহর ঘোরানোর আয়োজন করেছে! কী করব ঠিক করতে না পেরে শেষে থ্রি বডি প্রবলেমের একটা স্পেশাল চিনা এডিশন কিনেই ফেললাম। এটা দিয়েই সাইন করাবো ওনাকে। তাড়াতাড়ি লাইনে গিয়ে দেখি অলরেডি প্রায় পাঁচশো লোকের ভিড়। আমেরিকার পাবলোর সঙ্গে দেখা হল। সেও দাঁড়িয়ে লাইনে। ওয়ার্লডকনের ব্যাপারে সে আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞ। খুবই কনফিডেন্সের সঙ্গে বলল, আরে আমরা সরকারি অতিথি, এত লোকের পিছনে লাইনে দাঁড়াব কেন? চলো অর্গানাইজারদের বললে ওরা সোজাসুজি আমাদের ঢুকিয়ে দেবে। দোনামোনা করেও শেষে পাবলোর পিছু ধরলাম। অর্গানাইজারদের বুথে গিয়ে সেরকম কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। কেউই জানে না অতিথিদের জন্যে আলাদা কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা। তারপর আবার লাইনের কাছে ফিরে এসে মাথায় হাত! অন্তত দু-হাজার লোকের লাইন পড়ে গেছে! আর সেই লাইনে দাঁড়িয়ে লাভ নেই। পুলিশ বলে দিয়েছে এত লোককে ঢোকানো যাবে না। পাবলো মরিয়া হয়ে অর্গানাইজারদের একজন সারা চেন-কে ফোন করলো। ভদ্রমহিলা খুবই ব্যস্ত হওয়া স্বত্বেও কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলেন। কিন্তু এটা চিন, সবথেকে নীচু পদের পুলিশও সমানে মাথা নেড়ে একজন টপ অর্গানাইজারকে জানিয়ে দিল যে লাইন ভেঙে কাউকে ঢোকানোর নিয়ম নেই।

মুখ গোমড়া করে মনে মনে পাবলো বাবাজির চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছি আর নিজের ভাগ্যকে গাল দিচ্ছিলাম, এমন সময় একটি রাশিয়ান মেয়ে এগিয়ে এসে জানতে চাইল সে আমার ইন্টারভিউ নিতে পারে কিনা। অ্যালেকজান্দ্রা একটি রাশিয়ান-চিনা কাগজের হয়ে ওয়ার্লডকন কভার করছে। তার সঙ্গে কথা বলার পরে দেখা হল চাইনিজ কসপ্লেয়ার আর সাইফি ফ্যান এনকোর সঙ্গে। সেও দেরি করে এসে আর লাইনে জায়গা পায়নি। শেষে আমরা হাঁটতে হাঁটতে কনভেনশন সেন্টারের পাশের লেকটা ধরে উলটোদিকের স্থাপত্যটির কাছে গেলাম।

পরে বুঝলাম মেয়েটির ইচ্ছে ছিল আমার সূত্র ধরে যাতে রাতের স্পেশাল হুগো পার্টিতে যদি ইনভাইট পাওয়া যায়। আসলে নামি দেশি বিদেশি সায়েন্স ফিকশন লেখকদের খ্যাতি এখানে ফিল্মস্টারদের মতোই। এক আমেরিকান লেখককে তো বলতেই শুনলাম, এত বছর ওয়ার্লডকনে যাচ্ছি, এমন উন্মাদনা আর বৈভব প্রদর্শন আগে কখনও দেখিনি। জিনিস দেখে বেশ ভালো লাগল, আগামী বছরগুলিতে আফ্রিকায় ওয়ার্লডকনের জন্যে উগান্ডা বিড করছে। আমরা কবে ভারতে ওয়ার্লডকন করতে পারব? যাই হোক, ক্লান্ত ছিলাম বলে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে যখন ডিনার করে উঠলাম তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। ডিনারের টেবিলে দেখা হল আবার রিভারফ্লোর সঙ্গে। বেচারি গত দু-দিন হাসপাতালে ভরতি ছিল মাঝে মাঝেই। এর মধ্যেই কিছু বইয়ের আদান প্রদান করলাম আমরা। ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিন গ্যালাক্সি এস এফের এডিটর পিয়েরের সঙ্গেও গল্প হল অনেকক্ষণ। এই আলাপ থেকেই পরের বছর গ্যালাক্সি এস এফ ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান নিয়ে সংখ্যা করবে, সেটা তখন জানতাম না। সন্ধেবেলা ছিল কস্টিউম পার্টি। আমি তো কোট পরে সেজেগুজে বেরিয়েছিলাম, কেউ কিছু বললে বলতাম ‘ইন্ডিয়ান সাইফি এডিটর’ সেজেছি। কিন্তু বিধিবাম। হোটেলের বাইরে দলবেঁধে ট্যাক্সিতে করে যখন চলেছি পার্টির দিকে, তখন খবর এল প্রচুর চিনা সদস্যদের ভিড়ে পার্টি ফুল হয়ে গেছে। আর কাউকে ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না। কি আর করা যাবে, সবাই মিলে আবার ফিরে এলাম হোটেলে। এত তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। লবিতে কিছু বয়স্ক ইউরোপিয়ান লেখক ও ফ্যানের সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পরে দেখা হল ইরানের জোহার সঙ্গে। বেচারি এক কোণায় দাঁড়িয়ে চুপিচুপি সিগারেট খাচ্ছিল। আমি তো সঙ্গে ধূমপানযোগ্য কিছু আনিনি কাস্টমসের ভয়ে, আর এখানেও সময় পাইনি সিগারেটের দোকান খোঁজার। তাই পাশে গিয়ে আলাপ করে বললাম, একটা দাও দেখি। সে তো সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে এক প্যাকেট বের করে বলল, আমি দেশ থেকে অনেক নিয়ে এসেছি, তুমি রাখো প্যাকেটটা। এরপরে সার্বিয়ার জার্কো আর কলকাতার প্রবাসী মিমির সঙ্গেও দেখা হল। মিমির সঙ্গে ছিল ওর বন্ধু মায়া, একসময়ে আমেরিকায় থাকলেও এখন সারা পৃথিবীতেই ঘুরে বেড়ায় সে। বছর তিনেক দিল্লিতেও থেকেছে। আপাতত বোধহয় ইন্দোনেশিয়ার কোনো কলেজে পড়ায়। সবাই মিলে দল বেঁধে লোকাল ফুড মার্কেটে হানা দিলাম। তারপর নানারকম খাবার আর পানীয় নিয়ে আড্ডা মারতে মারতে যে রাত বারোটা বেজে গেল তা আর মনে নেই। হোটেলে ফিরেও মিমির সঙ্গে গল্প করতে করতে জানলাম পাশ্চাত্য সায়েন্স ফিকশন জগতের অনেক হাল হকিকত।

চতুর্থ দিন

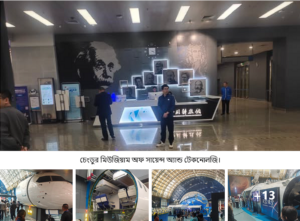

সকাল সকাল উঠেই ছ-টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট করে রেডি আজ। চেংডুর বিখ্যাত পান্ডা রিসার্চ ফেসিলিটিতে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হবে আজকে। বাসে যেতে যেতে ট্যুর গাইডের কাছে শুনলাম এই পান্ডারা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। অনেক কষ্ট করে তাদের এক্সটিংক্ট হওয়া থেকে বাঁচানো হয়েছে আবার। এছাড়াও চেংডু শহর আর এই এলাকার সংস্কৃতি নিয়ে অনেক কিছু জানলাম। শহরটি এতটাই প্ল্যানড যে রেসিডেনশিয়াল আর অফিস বা কলকারখানা সবই অনেক দূরে দূরে। এত বেশি লোক থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় লোকজন হেঁটে যাচ্ছে এরকম দেখাই যায় না। এই শহরের প্রিয় স্থানীয় খাবার খরগোশের মাথা। গাইড জানাল অবশ্যই যেন এই খাবারটি আমরা খেয়ে দেখি। (নাহ, ওটি খাওয়ার সাহস আমার হয়নি, যেমন গ্রাসহপারের মতো পোকা ভাজাও খেতে পারিনি আমি)। তা পান্ডা রিসার্চ ফেসিলিটিতে পৌঁছোতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল আমাদের। তারপরে দলবেঁধে ঘুরে বেড়ানো আর অলস পান্ডাগুলোকে সকাল সকাল ঝিমোতে দেখা। এর মধ্যে পো নামের সেই বিখ্যাত পান্ডাটিকেও দেখা গেল যার নামে নাকি সেই কুংফু পান্ডার নাম (নাকি ব্যাপারটা উলটো?)। যাই হোক চিড়িয়াখানার মধ্যে একটি শপিং সেন্টারে এনে গাইড আমাদের ছেড়ে দিল। এখানে যে যা চান কিনে নিন মেমেন্টো, আমরা আবার আধ ঘণ্টা পরে মিট করব। আমিও সবার মতো নানা জিনিসপত্র কিনে একটা বেঞ্চে বসে রেস্ট নিচ্ছিলাম। হঠাৎ এক ইউরোপিয়ান অনুবাদকের মেসেজ, এদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে গত কয়েকদিন। বেচারা অসুস্থ হওয়াতে আসতে পারেনি, তার উপর মনে হচ্ছে সকাল সকাল কিছু কারণবারি পেটে পড়ায় মেজাজটা অত্যন্ত খুশ। তা সে ইনিয়ে বিনিয়ে ভারতকে কতটা পছন্দ করে সেটা আমায় বোঝানোর চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণ উত্তর দেওয়ার পরে চোখ তুলে দেখি চারিদিক ভোঁভাঁ। এতক্ষণ চারপাশে চেনা যে লোকজন ছিল তারা কেউ নেই আর। মানে এই সুযোগে গাইড পুরো দল নিয়ে আমায় ফেলে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি শপিং সেন্টারের এক পুলিশকে আমার ব্যাচ দেখিয়ে গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। সে বিড়বিড় করে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল। আমি তো উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলাম সেই দিকে। ভয় একটাই, ব্যাটারা যদি আমায় ফেলে বাসে করে চলে যায় তাহলে এই দূরত্ব থেকে আমি হোটেলে ফিরবই বা কী করে! এর মাঝেই স্টিফানের কল এলো উইচ্যাটে। আরে ভুলেই গেছিলাম যে উইচ্যাটে কলও করা যায়। সে তো ফোনেই হাউমাউ করে উঠল, আরে ভাই কোথায় তুমি? আমরা তো তোমায় ফেলেই চলে যাচ্ছিলাম, নেহাত আমার মনে পড়ল। এদিকে আমি তো তখনও চিড়িয়াখানার গোলকধাঁধায় ঘুরেই মরছি। শেষে ওকেই বললাম, ভাই তুমি একটি এগিয়ে এসো, বেরোনোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। কপাল ভালো, দেখি একটা ঢালের উপর থেকে সে হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকছে। একটা বিশাল খাড়া সিঁড়ি দিয়ে পড়িমরি করে উঠে শেষে অনেকটা দৌড়ে যখন বাসের কাছে পৌঁছলাম তখন অনেকেরই মুখ একটু গোমড়া। আমার জন্যেই বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেলে বেরোতে। যাই হোক সবার কাছে সরি বলে আমরা আবার ফেরার রাস্তা ধরলাম। হোটেলে ফিরেই চান করে খেয়ে আবার বেরোনো হল। এবারের ডেস্টিনেশন চেংডুর মিউজিয়াম অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি। শহরের সিটি সেন্টারের কাছে পৌঁছে বোঝাই গেল এটাই প্রাণকেন্দ্র। লোকে টইটম্বুর। বেশির ভাগই ঘুরতে এসেছে, দলবেঁধে একটা বিল্ডিং থেকে আরেকটায় যাচ্ছে। মজার ব্যাপার সায়েন্স মিউজিয়ামের পাশাপাশিই আর্ট, হিস্ট্রি এরকম বেশ কিছু মিউজিয়াম চোখে পড়ল একই এলাকায়। টিকিট কেটে ঢুকে একে একে দেখে নিলাম চিনের ঝাঁ চকচকে স্পেস রিসার্চ, পুরোনো প্রযুক্তিতে তৈরি ঐতিহাসিক বাঁধ, স্থানীয় মদ তৈরি করার নানা প্রযুক্তি থেকে শুরু করে চাষের জলের জন্যে নানা উপায়ে কুয়ো খনন করার বিজ্ঞানসম্মত রাস্তা। সবথেকে আশ্চর্য হল সব মডেল আর ডিসপ্লেগুলো একদম টিপটপ অবস্থায় আছে। মনে পড়ছিল ক-দিন আগে মেয়েকে নিয়ে কলকাতার মিউজিয়ামের ধুলো ধূসরিত ডিসপ্লে আর লেখা মুছে যাওয়া বোর্ডগুলোর কথা।

যাই হোক, এরপরে গেলাম সিটি সেন্টারের মাঝের চত্বরে। এর দু-পাশে দুটো গলি বেরিয়ে গেছে, বাংলায় তাদের নাম পাতলা গলি আর চওড়া গলি বলা যায়। দু-পাশের অসংখ্য ছোটো ছোটো দোকান মনে করায় নিউ মার্কেটের কথা। আমরা ক-জন এখানেই আলাদা হয়ে গেলাম মূল টিমের থেকে। কারণ পুরো শহরের ট্যুর করতে গেলে বিকেলের হুগো প্রাইজের অনুষ্ঠান আর দেখা হবে না। গলির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় দু-দিকে অসংখ্য পুরোনো বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িগুলির বয়স তিন চারশো বছর হলেও অবাক হব না। ওগুলি স্থানীয় চা-ঘর। যদিও সময় ছিল না বলে সেসব বাড়ির মধ্যে আর যাওয়া হল না। রাস্তার দোকানগুলিতে নানা লোভনীয় আকার ও রঙের খাবারে ভরতি। একে ওকে জিজ্ঞাসা করে কিছু সেফ খাবার কিনে সেগুলি খেতে খেতেই একটা ট্যাক্সি ডাকলাম। তারপর সোজা এসে নামলাম আবার কনভেশন সেন্টারে। চারিদিক তখন লোকে লোকারণ্য। শুনেছিলাম আমেরিকান হিসেবে পাঁচ দিনের টিকিটের দাম বেশ কয়েকশো ডলার। তাও নাকি তা বিক্রি হয়েছে হাজার দশেক। মাঝে এক ভারতীয় কল্পবিজ্ঞানপ্রেমী খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন যদি আমি হুগোর কোনো পাস জোগাড় করে দিতে পারি, দুঃখের বিষয় তাকে জানাতে হল যে সেই পাস বহু আগেই সোল্ড আউট।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই টিকিট দেখিয়ে জায়গায় গিয়ে বসলাম আমরা। মিমি আর মায়া দেখলাম ঠিক ব্যবস্থা করে সামনে গিয়ে বসে পড়েছে। হল লোকে থইথই করছে। ঢোকার জন্যেও লাইনে বিরাট ভিড়। নানা চেক আর রেজিস্ট্রেশনের পরে গিয়ে ঢুকলাম শেষে। তারপর জোগাড় করলাম একটা ট্রান্সলেশন ডিভাইস। সেটা ছাড়া বেশির ভাগ কথাই বোঝা সম্ভব নয়। ভাগ্য ভালো বিদেশি অতিথি হিসেবে আমার বসার জায়গাও সামনের দিকেই ছিল। অনুষ্ঠান ঠিক শুরুর আগেই ফোনে এসে ঢুকল একটা মেসেজ। আমার গুগল প্লেবুকে এসে গেছে কল্পবিশ্বের নতুন সংখ্যা। হ্যাঁ, সেদিনও ছিল ষষ্ঠী!

নানা সুন্দর অনুষ্ঠান আর আলোচনার মধ্যে দিয়ে এগোল সন্ধেটি। বেস্ট ফ্যান রাইটার অ্যাওয়ার্ড পেলেন সবার প্রিয় ক্রিস বার্কলে। তাঁর একটা কথা বেশ মনে ধরল—কল্পবিজ্ঞান (পাঠকরা) তোমার জন্যে কী করতে পারে ভেব না, বরং ভাবো তুমি কল্পবিজ্ঞানের জন্যে কী করতে পারো। এরপরে নেইল ক্লার্ক পেলেন সেরা সম্পাদকের জন্যে হুগো (ভদ্রলোক প্রতি বছরই এই প্রাইজটা পাওয়া অভ্যেস করে ফেলেছেন)। দুই নতুন বন্ধু আর্থার লিউ আর রিভারফ্লো দুজনেই ছিল সেরা ফ্যান মাগাজিনের দাবিদার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিভারফ্লোয়ের জনপ্রিয়তা তাকে এনে দিল হুগো পুরস্কারের শিরোপা। অনুষ্ঠানের শেষে অনেকের সঙ্গেই আমি হুগোর মঞ্চে উঠে পড়েছিলাম। আলাপ হল সেরা কমিকসের পুরস্কার পাওয়া কমিকস শিল্পীর সঙ্গে, হাত বোলাতে পারলাম তাঁর হুগো প্রাইজে। জীবনে বোধহয় এটাই সবথেকে কাছে যেতে পারব এই পুরস্কারের। অনেকেই হয়তো ভাববেন এতটাই বা ইমোশনাল হওয়ার কী আছে? আসলে কল্পবিশ্বের সঙ্গে সায়েন্স ফিকশন নিয়ে কাজ করতে করতে অবশ্যই বার বার এসেছে হুগোর কথা। যারা নিয়মিত কল্পবিশ্ব পড়েন, তারা হয়তো মনেও করতে পারবেন যে এই পুরস্কার আর তার ইতিহাস নিয়ে লেখালিখিও করেছি বেশ কিছু। আসলে কল্পবিজ্ঞানের দুনিয়ায় এই পুরস্কারের মূল্য এখনও অসীম। যদিও যা শোনা যাচ্ছে আর বেশিদিন হয়তো ব্যাপারটা এরকম থাকবে না, তবে সেটা অন্য গল্প। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে যথারীতি রাতের খাওয়া মিস! কিন্তু এবারে ব্যাপারটা বুঝে গেছি। ওয়ার্লডকনের আসল মজা অনুষ্ঠানের শেষ হওয়ার পরে রাত্রে। দখল দল বেঁধে লেখক, পাঠক, সম্পাদক, প্রকাশক—সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা হল সবথেকে মজার। ব্যাপারটা কী জানেন, তখন বোঝা যায় যে পৃথিবীটা কতটা ছোটো। ইরানের জোহা, জাপানের ফুজি, ইটালির ফ্রান্সেস্কো বা কলকাতার মিমি—সবাইয়ের পরিচয় একটাই। আমরা সবাই কল্পবিজ্ঞানকে ভালোবেসে আজ এই রাতে একসঙ্গে এসেছি।

পঞ্চম দিন

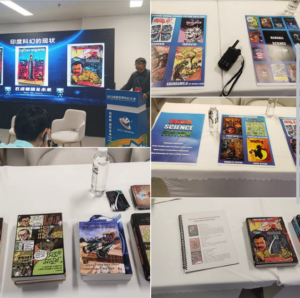

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল ওয়ার্লডকন। আজকেই শেষ দিন। আর সকালেই আমার প্যানেল আছে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান নিয়ে। জানেন, এই প্রথম ওয়ার্লডকনের ইতিহাসে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে। কি আশ্চর্য না? অথচ এর বছর পাঁচেক আগে থেকেই বেশ কয়েকজন ভারতীয় হুগোর নমিনেশনও পেয়েছেন, কিন্তু তাহলেও পাশ্চত্যমুখী হুগোর ভারতের মতো দেশের সাহিত্যচর্চা নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। নাকি বলা উচিৎ এর আগে কোনো ভারতীয় এসব নিয়ে বলার আগ্রহ দেখাননি? যাই হোক, আমার সঙ্গে প্যানেলে ছিল ইউরোপের প্রবাসী শ্বেতা তানেজা। আর এলেন ইটালির ফ্রানসেস্কো ভারসো। ভারসো এর আগে ভারতীয় সায়েন্স ফিকশন নিয়ে বেশ কিছু সংকলন তৈরি করেছেন। সুতরাং ভারতীয় লেখকদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর আলাপও আছে। তবে এদের দুজনের কেউই ভারতীয় কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাস বা ভার্নাকুলার লেখকদের সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন না। সেই জন্যে প্রায় পুরো প্যানেলটাই আমাকেই বলতে হল। সঙ্গে একটি পিপিটি তৈরি করে নিয়ে গেছিলাম, সেটিও দেখালাম। দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আলোচনার শেষে অনেকেই ছেঁকে ধরল আমায়। নিয়ে গেছিলাম অনেক পোস্টার, প্রিন্ট আউট আর বই। সেগুলোর কিছু বিদেশি লেখক আর সংগ্রাহকদের হাতে তুলে দিলাম। আসলে অন্যদের থেকে এত বেশি গিফট পেয়েছিলাম যে ভারতীয় বইগুলি আর ফেরত নিয়ে যাওয়ার মতো ব্যাগে জায়গা ছিল না। এরপরে ওয়ার্লডকনের কিছু মেমেন্টো কিনতে গেলাম। অনেকেরই নানা বায়না ছিল। কিন্তু গিয়ে মাথায় হাত, শেষ দিনে সব তাক ফাঁকা। আগেই সব বিক্রি হয়ে গেছে ভালো ভালো জিনিসগুলো। ভাগ্যিস দ্বিতীয় দিনেই আমি নিজের আর বাড়ির জন্যে বেশ কিছু পছন্দসই জিনিসপত্র কিনে রেখেছিলাম! নইলে আফসোসের সীমা থাকত না আর। ওহ, আজকে যে কল্পবিশ্বের নাম লেখা টিশার্ট পরে বক্তৃতা দিতে গেছিলাম, সেটা কি বলেছি? দুপুরে আর হোটেলে না ফিরে কনভেনশন সেন্টারেই চিপ্স আর হ্যাম্বার্গার দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিলাম। এরপর ছিল এশিয়ান সায়েন্স ফিকশন কমিটির মিটিং। ভারতের দিক থেকে ছিলাম আমি আর মিমি। সেখানে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হল নানা বিষয় নিয়ে (বেশির ভাগটাই নানারকম প্ল্যানিং কি করা উচিৎ এশিয়ান সায়েন্স ফিকশনকে প্রোমোট করার জন্যে সেই নিয়ে)।

তারপর আমি আর মিমি লেকের পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলাম একটা কৃত্রিম গ্রামে। লেকের ধারে সুন্দর বালির একটি ছোট্ট সৈকতের পাশের তৈরি করা হয়েছে একেবারে সাবেকি চিনা গ্রামটি। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট খাল, তার উপরে সেতু, কোথা থেকে যেন ধোঁয়াশা দিয়ে জায়গাটাকে একটা অন্যরকম মাত্রা দেওয়া হয়েছে। মাটির দিকে তাকালে মনে হচ্ছে পাহাড়ের কোলের কোনো বিজন চিনা গ্রাম, আবার মাথা তুললেই পিছনে দেখা যাচ্ছে গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি। লেকটাকে পুরোটা পাক দিয়ে আবার ফিরে এলাম কনভেনশনে। ততক্ষণে বেলাশেষের ঘণ্টা বেজে গেছে প্রায়। একটু পরেই শুরু হল ওয়ার্লডকনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। হাতুড়ি ফেলে দিয়ে আর টাই উলটে এইবারের হুগো অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা দায়িত্ব তুলে দিলেন পরের বছরের (২০২৪) গ্লাসগো শহরের সদস্যদের হাতে।

মন খারাপ নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। কালকেই চলে যেতে হবে এত নতুন বন্ধুদের ছেড়ে। এদের কারও সঙ্গে হয়তো আর দেখাও হবে না। সবথেকে খারাপ লাগছিল আও ইউচেনের জন্যে। এই ছেলেটি ছিল আমার অনুবাদক সঙ্গী। কতই বা বয়স হবে ১৭-১৮। সবে কলেজের ফার্স্ট ইয়ার হবে হয়তো। এই ক-দিন ওই আমায় আগলে রেখেছিল আর কোথায় কখন যেতে হবে মনে করিয়ে দিত। ওকে কিছু গিফট দিয়ে বিদায় জানালাম রাত্রে। পরের দিন সকালে আমায় এই হোটেলটি ছেড়ে দিতে হবে। দুপুরে শহরের এক প্রান্তে আরেকটি হোটেল বুক করে রেখেছি। সেখান থেকে পরের দিন সকালে এয়ারপোর্টটি কাছে হবে।

ডিনারটা হোটেলে করার পরেও পাগলা স্টিফান এসে আবার হাজির হল। দল বেঁধে বেরোনো হল আবার। জোহাও যোগ দিল। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা হল—ক্লাইফাই, হোপপাংক, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর মতো অনেক বিষয় নিয়েই।

ষষ্ঠ দিন

সারা সকাল গেল ব্যাগ গোছাতেই। এর মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। স্টিফানও দুপুরে ছেড়ে দিচ্ছে এই হোটেল, এবং গিয়ে উঠছে আমার হোটেলটাতেই! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ব্যাটা আমার ইটিনিয়ারি হ্যাক করে জেনে আমার পিছু নিল নাকি! ওদিকে মিমি চলেছে তিব্বতে। চিন তিব্বত দখল করে নেওয়ার পর থেকে ওটাই একমাত্র উপায় বোধহয় তিব্বতে যাওয়ার। আফসোস হচ্ছিল! আগে জানলে আরেকটু বেশি সময় নিয়ে আসতাম আর তিব্বতটাও ঘুরে যেতাম। যাই হোক, সকাল সকাল লাঞ্চ সেরে ব্যাগ গুছিয়ে স্টিফান আর আমি একটা ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা খানেক পরে এসে পৌঁছলাম আমাদের নতুন হোটেলে। প্রথমেই ওখানে বলে রাখলাম যে পরের দিন সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ট্যাক্সি চাই এয়ারপোর্টের। তারপর একটু গড়িয়ে নিয়ে বেরোলাম চারপাশটা দেখতে। হোটেলের নীচে দেখি স্টিফান অলরেডি কিছু চিনা ছেলেকে জোগাড় করে একটা সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরোল। আমি হোটেল কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে মাইল দুয়েক পরে একটা মন্দিরের চত্বর আছে যেখানে বিকেলে মানুষ ঘুরতে আসে। গুগল ম্যাপে নজর রেখে বেরিয়ে পড়লাম। বড়ো রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা যাওয়ার পরে এদিক ওদিকে দু-চারটে ছোটোবড়ো গলি পেরিয়ে পৌঁছলাম মন্দিরের কাছে। বেশ জমজমাট জায়গা। রাস্তাতেও বেশ ভিড়, অনেক দোকানও চারপাশে। মাঝে কয়েকটা দোকান আর রাস্তা থেকে কিছু স্যুভেনির কিনলাম। তারপরে সাহস করে গিয়ে ঢুকলাম একেবারে সাধারণ একটা চিনা খাবারের দোকানে। দেওয়ালের খাবারের প্লেটগুলো ভালো করে দেখে অর্ডার করলাম যে ডিসটা সেটাতে এল ফ্রাইড রাইস আর বিফ কারির একটা সুস্বাদু পদ। খেতে খেতে বেশ অন্ধকার নেমে এল। বেরিয়ে আরেকটু উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে মনে হল এবার ফেরা দরকার। চত্বরের মাঝখানে এসে গুগল ম্যাপটা খুললাম। আরে হোটেলের নামটা দিলে খুঁজে পাচ্ছি না কেন? একি গেরো! আসার সময় তো চত্বরটার লোকেশন ম্যাপে দেখে চলে এসেছি, কিন্তু ছোটো হোটেলটাতো আর ম্যাপে খুঁজে পাবো না! আর বেশির ভাগই লেখা চাইনিজে! এদিক ওদিক করে কিছুটা এগোলাম আন্দাজে ভর করেই। এই পনেরো ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও কপালে ঘাম জমছে বুঝতে পারছি। কাউকে যে ডেকে ব্যাপারটা বোঝাবো, সে তো ভাষাই জানি না! ওদিকে ফোন মাত্র ২০% চার্জ আছে দেখি। দুপুরে খেয়াল পড়েনি চার্জ দিয়ে বেরোনোর কথা। এবার পুরো মনে হচ্ছে যে আমি ভুল দিকে যাচ্ছি। দূরে যে ওভারব্রিজটা দেখছি সেটা তো আসার সময় ছিল না! কিন্তু হিসেবমতো ওই আগের গলিটায় একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম স্পষ্ট মনে আছে! তাহলে তো সামনের বাঁকটা ঘুরেই বাঁ দিকে হোটেলের রাস্তাটা হওয়া উচিৎ! নাহ, শেষ চেষ্টা, লাগাই ফোন স্টিফানকে। উইচ্যাটে ফোন লাগিয়ে বোঝাতেই স্টিফানের এক চিনা বন্ধু বলল উইচ্যাটেরই একটা ম্যাপ আছে, সেখানে দেখতে। গুগল ম্যাপের ডেটা অনেক পুরোনো। কিন্তু এখানেও মুশকিল, উইচ্যাটে সব চিনা ভাষায় লেখা, বুঝব কী করে? আবার ফোন করে সমস্যাটি বলতেই ছেলেটি এবার আমাদের হোটেলটিকে পয়েন্ট করে উইচ্যাটের একটা লিংক পাঠালো আমায়। এই তো, এইবার ঠিক বুঝতে পারছি রাস্তাটা। আমি আসলে এই রাস্তার উলটো দিকে চলে গেছিলাম। এই

তো চেনা রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছি এবার। হু, নিজেই পারতাম আরেকটু চেষ্টা করলেই। এদের হেল্প লাগত না। এবার কিছু ফ্রুট জুস, কেক আর মিস্টি বান কিনে ঢুকলাম হোটেলে। পেট আপাতত ভরতি। কিছুক্ষণ নেট ঘেঁটে আর বাড়িতে ফোন করে শুয়ে পড়ব, তার আগেই দরজায় টোকা। স্টিফান হোটেল ছেড়ে আপাতত চলে যাচ্ছে ওর চিনা বন্ধুদের বাড়ি। এখনও সপ্তাহখানেক সে থেকে যাবে চিনে। এখানকার বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন ক্লাবগুলির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করবে সে।

বাড়ি ফেরা

সকাল সাতটার সময় হোটেল থেকে বেরোলাম। চারিদিক অন্ধকার সুনসান, মনে হচ্ছে মাঝরাত এখনও। সকালে এগারোটা নাগাদ ফ্লাইট। ভারতের হিসেবে রাতের দিকে নামব কলকাতায়। যদিও ততক্ষণে প্রায় আঠেরো ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে। আগেই যা বলেছিলাম এয়ারপোর্টটা বেশ দূরে শহর থেকে। ট্যাক্সি চলতে চলতে চোখের সামনে ভোর হয়ে এল। এদিক ওদিক ধুধু প্রান্তর দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। তারপরে সেই একঘেয়ে টিকিট সংগ্রহ করে ব্যাগ চেক ইন করে বসে থাকা। আমার পাশে বসেছিল সিংগাপুরের এক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে বকবক করে উঠে এয়ারপোর্টের এক দোকান থেকে কিছু চকোলেট কিনলাম বাড়ির জন্যে। তার মধ্যে চকোলেট ভরতি একটা পান্ডা আমার মেয়ের সবথেকে পছন্দ হয়েছিল। সিঙ্গাপুর পর্যন্ত প্লেনে প্রায় ঘুমিয়ে কাটল। তবে সিঙ্গাপুরে নেমে এবার বাড়িতে ফেরার জন্যে মন কেমন করতে লাগল। পুজোর এখনও একটা দিন বাকি আছে। সময় কাটানোর জন্যে সিঙ্গাপুরে যে সিটটায় আসার সময় বসে ছবি তুলেছিলাম, খুঁজে বের করে আবার সেখানেই বসলাম। বাকি রাস্তাটাও নির্বিঘ্নে পেরিয়ে রাত্রিবেলায় পা রাখলাম কলকাতায়। পরের দিন সকালে উঠেই সব ব্যাগ খুলে বই, মেমেন্টো আর নানা গিফট গোছাতে বসলাম। সব কিছুর মধ্যে সবথেকে দারুণ লাগল ওয়ার্লডকনের অফিশিয়াল মেমেন্টো, পান্ডার মডেল আর সিশিন লিউএর থ্রি বডি প্রবলেমের স্পেশাল এডিশনের বইটা। যদিও বইটি লিউকে দিয়ে সই করানো হয়ে উঠল না, তাও এই স্পেশাল এডিশনের প্রোডাকশন কোয়ালিটি দেখার মতো। শুনেছিলাম পাঁচ দিনে এই এডিশনের প্রায় দশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছিল।

সব মিলিয়ে আমার অভিজ্ঞতার ঝুড়ি পরিপূর্ণ। আর এটা শুধু আমার অভিজ্ঞতাই বলি কী করে। এই যে বৌদ্ধিক আদান প্রদান হল গত পাঁচ দিন ধরে তার জন্যেই গত দেড় বছরে কল্পবিশ্বের নতুন অন্তত দশটি অনুবাদের আদানপ্রদান হয়েছে। একদিকে আমরা ছেপেছি চিনা, ইটালিয়ান, ইরানি ভাষার লেখা, তেমনই আমাদের বাংলা লেখা অনুবাদ হয়েছে চিনা আর ফ্রেঞ্চ ভাষায়। বিভিন্ন প্রজেক্টের আলোচনা নিয়মিত চলছে দেশ বিদেশের অন্যান্য কল্পবিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে। আমরা আবার ২০২৫ সালে করতে চলেছি কলকাতার নিজস্ব সাইফি কনভেনশন ডিসেম্বর মাসে। আশা করব এই কনভেনশনটি অন্তত দুই বছর পর পর করতে পারব আর ভবিষ্যতে আমাদের কলকাতা-কনের স্বপ্নও সফল হবে। ওয়ার্লডকনের পরে অন্তত বোঝা গেছে যে সাহিত্যের জগতে শুধু বাংলা কল্পবিজ্ঞানই টিকে থাকার জন্যে লড়াই করছে তা নয়। আরও নানা দেশেই নানাভাবে কল্পবিজ্ঞান অন্তজশ্রেণী বলেই পরিচিত। তাই সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র পথ। করার মতো কাজ অসংখ্য আছে, যা আমরা আস্তে আস্তে শুরু করেছি। আগামী তিন বছরে অনেক নতুন কাজ দেখতে পাওয়া যাবে যা কিন্তু শুধুমাত্র বইয়ের আকারে আসবে না। আমাদের গত দশ বছরের পরিশ্রমে পৃথিবীর সায়েন্স ফিকশন অনেকটাই বাংলায় এসে পৌঁছেছে। এবার দরকার বাংলার তথা ভারতের সায়েন্স ফিকশনকে পৃথিবীর দরবারে পৌঁছে দেওয়াটা। তাহলে আমরা হয়তো একদিন ভারতে ওয়ার্লডকনের আয়োজন করার সাহস দেখাতে পারব।

Tags: দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, দীপ ঘোষ