স্বপ্ন

লেখক: সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

“জগতে সকলই মিথ্যা সব মায়াময়,

স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,

গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।”

১ স্বপ্নদর্শন

স্বপ্ন কে না দ্যাখে? আমি দিবাস্বপ্ন বা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার কথা বলছি না। ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখা হয়, তার কথা বলছি। আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে এমন কোনো মানুষ নেই, যে কখনও স্বপ্ন দেখেনি বা দ্যাখে না। এমনকি সদ্যোজাত শিশুও স্বপ্ন দ্যাখে—ঘুমের মধ্যে নিঃশব্দে হাসে-কাঁদে—দেয়ালা করে। কেউ-বা আবার ঘুমের মধ্যে কথা বলে কিংবা হয়তো চোর চোর করে চেঁচিয়ে ওঠে। কেউ আবার এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে চোখ গোল গোল করে বিছানায় উঠে বসে, বুক ধুকপুক করতে থাকে। ছোটোবেলায় শুনেছি, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়! কার হয়েছে, জানি না, আমার তো কখনও হয়নি। অনেকে নাকি ঘুমের মধ্যে হেঁটেচলেও বেড়ায়। এদের বলে স্বপ্নচারী—ইংরেজিতে sleep-walker বা somnambulist। এ অবস্থায় আবার মানুষ খুন করেছে এরকম সংবাদও পাওয়া যায়। শুধু মানুষ কেন, পশুপাখিরাও যে স্বপ্ন দ্যাখে, বিজ্ঞানীরা তা গবেষণা করে দেখেছেন। তবে সরীসৃপ, মাছ বা কীটপতঙ্গেরা স্বপ্ন দ্যাখে কি না, তা অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলতে পারেননি।

ঘুমোতে গেলেই অবচেতন মনের ভেতর শুরু হয় এক অদ্ভুত ছবি আর গল্পের নির্বাক চলচ্চিত্র—এটাই স্বপ্ন। কখনও চেনা বা অচেনা মানুষ, কখনও অজানা জায়গা, আবার কখনও এমন সব ঘটনা, যা বাস্তবে কখনোই ঘটেনি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্ক সারাদিনের অভিজ্ঞতা আর সংগৃহীত এলোমেলো তথ্যগুলি গুছিয়ে নেয়। যেন অগোছালো স্মৃতিগুলো স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে গুছিয়ে রাখে। কিন্তু এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। কেন আমরা স্বপ্ন দেখি? ঠিক কীভাবে স্বপ্ন তৈরি হয়? ইচ্ছে করলে কি আমরা স্বপ্নের রাশ নিজের হাতে নিতে পারি? আর স্বপ্নগুলো আদৌ কোনো গোপন বার্তা দেয় কি? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজও বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে চলেছেন।

স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে। ঘুমের মধ্যে যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, তখন মনে হয় চোখের সামনে নানান ছবি, গল্প আর অনুভূতি জেগে উঠছে। মজার ব্যাপার হল, এই সময় আমরা নিজেরাই পুরোপুরি সঠিক নিয়ন্ত্রণে থাকি না—কী দেখছি, কীভাবে স্বপ্ন এগোচ্ছে, তা বেশির ভাগই মনের নিজের খেয়ালে চলে। স্বপ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরে গবেষণা করছেন। তবু আজও স্বপ্নকে পুরোপুরি বোঝা যায়নি—এটা যেন এক রহস্যের জগৎ।

এই রহস্য বোঝার জন্য দু-ধরনের বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন। স্নায়ুবিজ্ঞানী, যাঁরা মস্তিষ্কের কাজকর্ম নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা খুঁজে দেখেন, মস্তিষ্কের কোন অংশ স্বপ্ন তৈরি করে, কীভাবে স্বপ্নের গল্প সাজে। আবার মনোবিশ্লেষকরা খুঁজে দেখেন স্বপ্নে দেখা চিত্রগুলির অর্থ—আমাদের জীবন, চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক বা মানসিক চাপের সঙ্গে এর কী যোগ আছে।

স্বপ্নের গল্পগুলো সাধারণত খুব বর্ণময় আর আবেগভরা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, জাগ্রত জীবনের চিন্তাভাবনা, দুশ্চিন্তা বা ইচ্ছে যেন অদ্ভুতভাবে স্বপ্নের রূপ নিয়ে সামনে আসে। স্বপ্ন যেন এক নতুন ছোট্ট জগৎ—যেখানে সময় এগিয়ে চলে, ঘটনা ঘটে—অথচ সব কিছু তৈরি হয় একেবারে কিছু না থেকেও!

আমরা প্রায় সবাই রাতে ঘুমের মধ্যে তিন থেকে ছবার স্বপ্ন দেখি, যদিও তা সব সময় মনে রাখতে পারি না। একই স্বপ্ন হয়তো প্রায়ই দেখি। প্রতিটা স্বপ্নের স্থায়িত্ব খুব বেশি নয়—সাধারণত ৫ থেকে ২০ মিনিট। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, ঘুম থেকে ওঠার পর আমাদের ৭৫ থেকে ৯৫ শতাংশ স্বপ্ন একেবারে ভুলে যাই! বিজ্ঞানীরা বলেন, স্বপ্ন শুধু নিছক কল্পনা নয়, মস্তিষ্কবিকার নয়—এটি আমাদের শেখার ক্ষমতা বাড়াতে আর দীর্ঘদিনের স্মৃতি তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘুমের ধাপ ও স্বপ্ন

ঘুম একটানা সমান থাকে না—এটি বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার ঘুরে আসে। এই পর্যায়গুলোর পরপর সংঘটনকেই একটি ঘুমচক্র বলে (sleep cycle)। সাধারণত ঘুম পাঁচটি স্তরে ঘটে: জাগ্রত, N1, N2, N3, এবং REM (Rapid Eye Movement) বা দ্রুত চোখের গতিযুক্ত ঘুম। N1 থেকে N3 পর্যন্ত ঘুমের স্তরগুলোকে Non-Rapid Eye Movement (NREM) ঘুম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে প্রতিটি স্তর পরবর্তী গভীরতর ঘুমের দিকে এগিয়ে যায়। সাধারণত ঘুমের সময়ে পর্যায়গুলো এভাবে অতিক্রম করি:

Wake → N1 → N2 → N3 → N2 → REM → brief Wake or N1 → N2 → N3…

N1 হল খুব হালকা ঘুম। আমরা ঠিকমতো ঘুমিয়ে পড়ছি কি না, তা বুঝতে পারি না। চোখের পাতা ভারী লাগে, কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠতে পারি। কয়েক মিনিটের বেশি থাকে না। প্রাপ্তবয়স্কদের এর স্থায়িত্ব আনুমানিক সময় ১ থেকে ৭ মিনিট।

N2 হল মাঝারি ঘুম। এখানে আমরা একটু গভীর ঘুমে চলে যাই। শরীর ঠান্ডা হয়, হার্টের গতি ও নিশ্বাস ধীরে হয়। আশপাশের শব্দ বা আলো সহজে আমাদের জাগাতে পারে না। এর স্থায়িত্ব ১০–২৫ মিনিট।

N3 হল গভীর ঘুম বা ‘গভীর স্তর’ (Deep Sleep)। এ সময়ে শরীর পুরোপুরি বিশ্রামে থাকে ও নিজেকে মেরামত করে—যেমন কোশ মেরামত করা, শক্তি জমা করা। এই ধাপেই ছোটোরা বেশি বেড়ে ওঠে। এর স্থায়িত্ব ২০–৪০ মিনিট (বিশেষত রাতের শুরুতে)। এ সময়ে শরীর বেশি মেরামতি, বেড়ে ওঠার হরমোনের নিঃসরণ ইত্যাদি কাজ করে।

REM ঘুমের সময়ে আমাদের চোখের পাতা ভেতরে দ্রুত নড়ে। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা মনে করেন, REM ঘুমের এই বিশেষ সময়টাতেই মূলত আমরা স্বপ্ন দেখি। মস্তিষ্ক খুব সক্রিয় থাকে, প্রায় জেগে থাকার মতো। কিন্তু শরীর যেন অবশ থাকে, যাতে স্বপ্নের কাজ বাস্তবে না করি। মনে রাখার কাজ, শেখা ইত্যাদির জন্য এই ধাপ খুব জরুরি। এর স্থায়িত্ব ১০–৪০ মিনিট। মস্তিষ্কের সক্রিয়তা আর চোখের দ্রুত নড়াচড়া, দুটো মিলে যেন স্বপ্নের জগৎ তৈরি করে! ভোরের দিকে বেশি স্বপ্ন দেখা হয় ও মস্তিষ্কের স্মৃতি/শিখন সংশোধন হয়।

অনেক সময়ে REM স্তরের পর জাগ্রত অবস্থাও হয়। প্রথম REM পর্যায়টি সংক্ষিপ্ত হয়, এবং রাত যত এগিয়ে যায়, REM-এর সময়কাল দীর্ঘ হতে থাকে এবং গভীর নিদ্রার (NREM) সময় কমে যায়। একটি পূর্ণ ঘুমচক্র সাধারণত ৯০–১১০ মিনিট (প্রায় ১.৫ ঘণ্টা) স্থায়ী হয়। প্রতিরাতের ঘুমে আমরা মোটামুটি ৪–৬ বার এই চক্রটি সম্পন্ন করি।

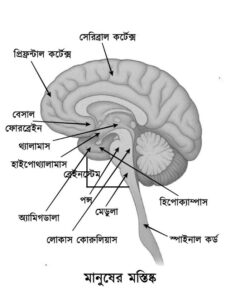

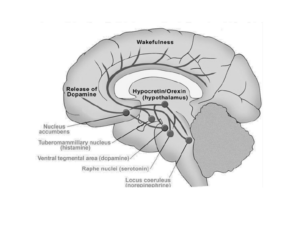

আমাদের মস্তিষ্কে কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যাদের নিউরোট্রান্সমিটার১ বলা হয়, তারা কখন ঘুম আসবে আর কখন জেগে থাকব—সেটার নিয়ন্ত্রণ করে। ঘুম ও জাগরণের মধ্যে আমাদের মস্তিষ্কে একটা দড়ি টানাটানি খেলা চলে (Flip-Flop Switch মডেল)—কিছু পদার্থ ঘুম টানে, আর কিছু জাগিয়ে রাখে। যখন ঘুমপাড়ানি রাসায়নিকরা জেতে, আমরা ঘুমোই। আর যখন জাগানোর রাসায়নিকরা জেতে, আমরা জেগে উঠি। দু-দলের টানাটানির কেন্দ্রে থাকে হাইপোথ্যালামাস এবং ব্রেইনস্টেম (মস্তিষ্কের অংশবিশেষ)—যেখান থেকে মস্তিষ্ক ঠিক করে, কখন ঘুমোব, কখন জাগব।

এক বিশেষ রাসায়নিক গামা-অ্যামিনোবিউটারিক অ্যাসিড (GABA) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (Central Nervous System) প্রধান নিষ্ক্রিয়কারী (inhibitory) নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। GABA মস্তিষ্কে GABA-A রিসেপ্টরের২ সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে মস্তিষ্ককে শান্ত করে দিয়ে ঘুম আনায় সাহায্য করে। এটা মস্তিষ্কের একদল ঘুম-উদ্রেককারী কোশ থেকে বের হয় এবং সেইসব অংশকে বন্ধ করে দেয়, যেগুলো আমাদের জাগিয়ে রাখে। অ্যান্টেরিয়র হাইপোথ্যালামাস-এর ঘুম-উদ্রেককারী স্নায়ুকোশগুলো GABA নিঃসরণ করে, যা হাইপোথ্যালামাস এবং ব্রেইনস্টেম–এর জাগরণ-উদ্রেককারী অঞ্চলে কার্যকলাপ দমন করে। মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে অবস্থিত পিনিয়েল গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসরিত মেলাটোনিন দৈনন্দিন ঘুম-জাগরণের চক্র নিয়ন্ত্রণ করে ও GABA-র কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ঘুমের ওষুধ মূলত GABA নিউরোট্রান্সমিটারকে উদ্দীপিত করে, যাতে মস্তিষ্ক শান্ত হয় ও ঘুম আসে।

অ্যাডেনোসিন নামে আরেকটা পদার্থ সারাদিন আমাদের শরীরে জমতে থাকে। যত বেশি অ্যাডেনোসিন জমবে, তত বেশি আমাদের ঘুম পাবে। এটা জাগিয়ে রাখার কোশগুলোর কাজ কমিয়ে দেয় এবং ঘুম আনার কোশগুলোর কাজ বাড়ায়। এটি বেসাল ফোরব্রেইন, ল্যাটারাল হাইপোথ্যালামাস এবং টিউবারোম্যামিলারি নিউক্লিয়াস-এ অবস্থিত হাইপোক্রেটিন নিউরন বা স্নায়ুকোশগুলোকে দমন করে এবং প্রিওপটিক/অ্যান্টেরিয়র হাইপোথ্যালামিক অঞ্চল ও ভেন্ট্রোল্যাটারাল প্রিওপটিক৩ অঞ্চলের স্নায়ুকোশগুলোকে সক্রিয় করে। ‘মানুষের মস্তিষ্ক’ চিত্রে এই অংশগুলো দেখানো হল।

জাগরণ ও স্বপ্নের ক্রিয়াকলাপ

আমরা কীভাবে জেগে উঠি বা কীভাবে স্বপ্ন দেখি, সেসব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত দুই প্রধান কুশীলব কিছু (১) রাসায়নিক, যারা নিউরোট্রান্সমিটারের কাজ করে আর (২) ব্রেইনওয়েভ বা মস্তিষ্কতরঙ্গ।

আমাদের মস্তিষ্কে যেসব রাসায়নিক আছে, যারা আমাদের মনকে সজাগ আর চঞ্চল রাখে—তারা হল:

অ্যাসিটাইলকোলিন—মনোযোগ ও শেখার কাজ বাড়ায়। জেগে থাকা আর স্বপ্নের সময় (REM ঘুম) সব চেয়ে বেশি কাজ করে।

সেরোটোনিন—মেজাজ ভালো রাখে, মন শান্ত রাখে।

নরএপিনেফ্রিন—চটপটে ভাব, সতর্কতা আর শক্তি দেয়।

ডোপামিন—উদ্দীপনা ও আনন্দ দেয়।

হিস্টামিন—আমাদের সতর্ক আর সজাগ রাখে।

হাইপোক্রেটিন—এটাই মূল চালক, যেটা মস্তিষ্কের সব জাগরণ-পদার্থকে একসঙ্গে চালায়। একে ছাড়া দীর্ঘ সময় জেগে থাকা কঠিন। যাদের নারকোলেপ্সি৪ নামের রোগ হয়, তাদের এই হাইপোক্রেটিন কম থাকে।

নিউরোকেমিক্যাল যেমন অ্যাসিটাইলকোলিন (ACh), ডোপামিন, নরএপিনেফ্রিন, সেরোটোনিন, হিস্টামিন এবং হাইপোক্রেটিনসমূহ মিলিতভাবে জাগ্রত অবস্থা বজায় রাখতে কাজ করে। কর্টেক্সে অ্যাসিটাইলকোলিনের নিঃসরণ সব চেয়ে বেশি হয় জেগে থাকার আর REM ঘুমের সময়, এবং সব থেকে কম হয় NREM ঘুমে সময়।

তাহলে এককথায় যারা আমাদের ঘুম পাড়ায়, তারা হল GABA, মেলাটোনিন ও অ্যাডেনোসিন, আর যারা জাগিয়ে রাখে, তারা হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিন, সেরোটোনিন, নরএপিনেফ্রিন, ডোপামিন, হিস্টামিন, হাইপোক্রেটিন।

আমাদের মস্তিষ্কে কোটি কোটি নিউরন (স্নায়ুকোশ) আছে। এরা পরস্পরের সঙ্গে বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। যখন অনেক নিউরন একসঙ্গে সক্রিয় হয়, তখন একটা সামষ্টিক বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি হয়, যা পরস্পর আদানপ্রদান করে। এই সামষ্টিক সংকেতই হল ব্রেইনওয়েভ বা মস্তিষ্কতরঙ্গ।

এই তরঙ্গগুলোর একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি (frequency) বা কম্পনের হার থাকে, যেটা প্রতি সেকেন্ডে কতবার ওঠানামা করছে, তা বোঝায়—এর একককে বলা হয় হার্ট্জ় (Hz)। মস্তিষ্কতরঙ্গ আমাদের চেতনা, মনোযোগ, ঘুম, ধ্যান, চিন্তা এবং আবেগ ইত্যাদির অবস্থাকে নির্দেশ করে। মস্তিষ্কের তরঙ্গ আমাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার সরাসরি প্রতিফলন। এই তরঙ্গগুলো বুঝলে আমরা ঘুম, ধ্যান, স্মৃতি, মনোযোগ, এমনকি স্বপ্ন সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেতে পারি।

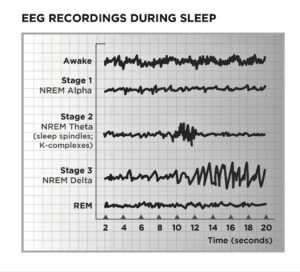

ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম বা ইইজি (EEG) হল এক ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, যা মাথার খুলির ওপরে কয়েকটি ইলেকট্রোড বসিয়ে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ শনাক্ত করে এবং সেই সংকেতগুলোকে গ্রাফের মতো দৃশ্যমান করে। এই গ্রাফেই ধরা পড়ে নিউরনের সম্মিলিত বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ, যা আমরা বলি ব্রেনওয়েভ। এগুলি মূলত পাঁচ ধরনের হয়— ডেল্টা, থেটা, আলফা, বিটা এবং গামা। এদের প্রতিটিরই একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি থাকে এবং তারা মস্তিষ্কের বিভিন্ন মানসিক বা শারীরবৃত্তীয় অবস্থার সঙ্গে যুক্ত।

ডেল্টা তরঙ্গ সব চেয়ে ধীর, এদের কম্পাঙ্ক মাত্র ০.৫ থেকে ৪ হার্ট্জ় এবং গভীর ঘুমের সময় এই তরঙ্গ বেশি দেখা যায়। ইইজি-তে ডেল্টা ওয়েভ বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মতো চেহারায় ধরা পড়ে, যেগুলি ঢেউয়ের মতো আস্তে আস্তে ওঠে ও নামে। এই তরঙ্গ সাধারণত non-REM গভীর নিদ্রায় সক্রিয় হয়, যখন শরীর বিশ্রামে থাকে এবং কোশ সকলের মেরামত হয়। এরপর আছে থেটা তরঙ্গ, যার কম্পাঙ্ক ৪ থেকে ৮ হার্ট্জ়ের মধ্যে। এগুলি হালকা ঘুম, তন্দ্রা বা ধ্যানের সময় মস্তিষ্কে দেখা যায়। EEG চিত্রে থেটা ওয়েভ তুলনামূলকভাবে কম গতির হলেও ডেল্টার চেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে ছোটো ছোটো ঢেউয়ের মতো উঠে আসে।

আলফা তরঙ্গ সাধারণত ৮ থেকে ১৩ হার্ট্জ় কম্পাঙ্কের হয় এবং দেখা যায় তখন, যখন আমরা জেগে আছি, কিন্তু চোখ বন্ধ করে শিথিল হয়ে আছি, অর্থাৎ সচেতন ও বিশ্রামরত মানসিক অবস্থায়। ইইজি-তে এগুলিকে একটানা, ছন্দময় ও মাঝারি উচ্চতার তরঙ্গ হিসেবে দেখা যায়। এর ঠিক পরেই আছে বিটা ওয়েভ, যেগুলি সচেতন, সক্রিয় চিন্তাভাবনা, গণনা, বিশ্লেষণ, মানসিক চাপ ও মনোযোগের সময় উৎপন্ন হয়। এগুলির কম্পাঙ্ক অনেক বেশি, ১৩ থেকে ৩০ হার্ট্জ় পর্যন্ত হতে পারে। EEG-তে বিটা ওয়েভগুলিকে অনেক ঘনঘন, ছোটো ছোটো কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ওঠানামা করা তরঙ্গ হিসেবে দেখা যায়। সব চেয়ে দ্রুতগতির তরঙ্গ হল গামা ওয়েভ, যেগুলির ফ্রিকোয়েন্সি ৩০ থেকে ১০০ হার্ট্জ় বা তারও বেশি হতে পারে। এরা স্মৃতি, সংবেদনের সমন্বয়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইইজি-তে গামা তরঙ্গ খুবই ঘন ও সূক্ষ্ম কম্পনের মতো দেখা যায়।

এইসব তরঙ্গ স্বপ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা যখন গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকি, তখন মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে NREM স্তর অতিক্রম করে REM ঘুমে প্রবেশ করে, যখন আমরা অধিকাংশ স্বপ্ন দেখি। এই পর্যায়ে ইইজি-তে দেখা যায় থেটা এবং বিটা তরঙ্গের মিশ্র প্রতিফলন। একদিকে মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে চঞ্চল ও সক্রিয়, অন্যদিকে শরীর পুরোপুরি অবশ হয়ে থাকে। এই বৈপরীত্যের কারণেই REM ঘুমকে কখনো-কখনো ‘paradoxical sleep’ বলা হয়। এই সময় মস্তিষ্ক অনেকটা জেগে থাকার মতো সক্রিয় থাকে, অথচ শরীর থাকে নিশ্চল অবস্থায়।

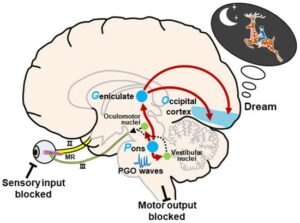

স্বপ্ন দেখার জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল Activation-Synthesis Model, অর্থাৎ ‘সক্রিয়তা ও সংশ্লেষ তত্ত্ব’। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, স্বপ্ন মূলত মস্তিষ্কের এলোমেলো স্নায়ুগতি এবং প্রতিফলনের একটি প্রাকৃতিক ফলস্বরূপ। বিশেষ করে, REM (Rapid Eye Movement) ঘুমের সময়ে মস্তিষ্কের পন্স অংশ থেকে PGO তরঙ্গ (Ponto-Geniculo-Occipital Waves) উৎপন্ন হয়।

এই PGO তরঙ্গ বা পন্টো-জেনিকিউলো-অক্সিপিটাল তরঙ্গ (Ponto-Geniculo-Occipital waves) হল ঘুমের REM (Rapid Eye Movement) পর্যায়ে দেখা-দেওয়া একটি বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক মস্তিষ্কতরঙ্গ, যা মূলত তিনটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়—pons, lateral geniculate nucleus এবং occipital cortex। এই তিনটি অঞ্চল থেকেই এর নামের উৎপত্তি: Pons → Geniculate → Occipital, সংক্ষেপে PGO। প্রথমে পন্সে তরঙ্গ তৈরি হয়, তারপর তা জেনিকিউলেট নিউক্লিয়াসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পৌঁছোয় মস্তিষ্কের পিছনের অংশে অবস্থিত অক্সিপিটাল কর্টেক্সে, যা মূলত দৃষ্টিগত প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত। PGO তরঙ্গের উপস্থিতি মূলত REM ঘুমের ঠিক আগ-মুহূর্তে বা এর সময়কালেই দেখা যায় এবং এর সঙ্গে চোখের দ্রুত গতি, স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নে চিত্ররূপ কল্পনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, PGO ওয়েভ REM ঘুমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্কে ভিশুয়াল সংকেত পাঠাতে সাহায্য করে। মস্তিষ্ক তখন এই সংকেতকে আবেগ, স্মৃতি ও অনুভবের সঙ্গে যুক্ত করে একটি অর্থপূর্ণ ‘ঘটনা’র মতো সাজিয়ে নেয়, যাকে আমরা স্বপ্ন হিসেবে অনুভব করি। যেমন হয়তো কোনো ব্যক্তির REM ঘুমে হঠাৎ করেই তার দৃষ্টিকেন্দ্রে (occipital lobe) একরকম PGO তরঙ্গ পৌঁছোল। তার মস্তিষ্ক সেটা ‘একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছে’ বলে মানে করে ফেলল। সঙ্গে শব্দ ও চলাচলের তরঙ্গ এলে—ব্যক্তিটি স্বপ্নে দেখল, সে পাহাড়ে হাঁটছে আর পাখির ডাক শুনছে।

[Ref. Jin-Xian Gao et al, Brain Sci. 2023 Sep 20;13(9):1350.]

এই তরঙ্গ প্রথমে বিড়াল ও ইঁদুরের ওপর পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয়, পরে মানুষের ঘুমের সময়েও এ ধরনের তরঙ্গ EEG ও MEG (Magnetoencephalography)-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। PGO ওয়েভ শুধু স্বপ্ন দেখাই নয়, স্মৃতি সংহতি, শেখার প্রক্রিয়া এবং ঘুম সংক্রান্ত নানা জটিলতা যেমন নারকোলেপ্সি বা REM sleep behavior disorder বুঝতে ও গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, PGO ওয়েভ হল ঘুম ও চেতনার এক রহস্যময় সেতুবন্ধ, যেখানে মস্তিষ্ক জাগ্রত নয়, কিন্তু চিত্রময় অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, স্বপ্ন তৈরিতে আবেগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা (Amygdala) অঞ্চলে সক্রিয়তা থাকলে, স্বপ্নে ভয়, আনন্দ বা লজ্জার মতো আবেগের উপস্থিতি দেখা যায়। বিশেষ করে, অ্যামিগডালা আমাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলিকে প্রভাবিত করে, যার ফলে স্বপ্নের দৃশ্যগুলোতে আবেগগত শক্তি বৃদ্ধি পায়।

REM ঘুমের সময়, পন্স Oculomotor Nuclei৫-কেও সক্রিয় করে, যার ফলে আমাদের চোখ দ্রুত নড়ে—এই চোখের নড়াচড়াকেই আমরা REM (Rapid Eye Movement) হিসেবে চিহ্নিত করি। এ ছাড়া, REM ঘুমের সময় বাইরের পরিবেশ থেকে আসা সমস্ত সেন্সরি ইনপুট (যেমন শব্দ বা আলো) সিস্টেমে প্রবাহিত হতে দেওয়া হয় না, ফলে আমরা স্বপ্ন দেখলেও বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকি। পন্স সেই সময় মস্তিষ্কের পেশি নিয়ন্ত্রণেও প্রভাব ফ্যালে, যার ফলে স্বপ্নে আমরা দৌড়োলেও আমাদের শরীর নিশ্চল থাকে। REM ঘুমের সময়ে মস্তিষ্ক যেন এক স্বপ্নজগতের রঙ্গমঞ্চ হয়ে ওঠে, যেখানে নানা নিউরোকেমিক্যাল এবং মস্তিষ্কের তরঙ্গ মিলেমিশে তৈরি করে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters)-এরও বড়ো ভূমিকা রয়েছে স্বপ্ন তৈরিতে। বিশেষ করে, অ্যাসিটাইলকোলিন (Acetylcholine) এই প্রক্রিয়ার মূল চালক হিসাবে কাজ করে, যা PGO তরঙ্গ সৃষ্টি এবং REM ঘুমে সহায়ক। অন্যান্য রাসায়নিক যেমন ডোপামিন, সেরোটোনিন ও নরঅ্যাড্রেনালিন বিভিন্ন সময়ে সক্রিয় হয় আর তাদের আমাদের মনের ভিতরে সৃষ্ট আবেগ এবং চিন্তাপ্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে একটা সম্পর্ক থাকে। ডোপামিন কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে আমাদের আনন্দদায়ক বা বিচিত্র স্বপ্নের জন্ম দেয়। সেরোটোনিন নিয়ন্ত্রণ করে মেজাজ এবং ঘুমের গভীরতা, ফলে স্বপ্ন কখনও হয় শান্ত, কখনও-বা রহস্যময়। আর নরঅ্যাড্রেনালিন, যা সচরাচর মনোযোগ ও উত্তেজনার জন্য দায়ী, REM ঘুমে তার উপস্থিতি হ্রাস পায়—এতে করে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা হয় তুলনামূলক শান্ত ও অবচেতনার প্রবাহ।

এ ছাড়া, মস্তিষ্কের বিভিন্ন তরঙ্গ (যেমন: আলফা, বিটা, গামা, থেটা এবং ডেল্টা তরঙ্গও) স্বপ্ন দেখার প্রক্রিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই তরঙ্গগুলির ফ্রিকোয়েন্সি এবং সক্রিয়তা আমাদের ঘুমের ধাপ এবং স্বপ্নের ধরন নির্ধারণ করে। REM ঘুমে গামা ও থেটা ওয়েভ সব চেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে, যা আমাদের জটিল চিন্তা এবং স্বপ্নের দৃশ্যগুলো তৈরি করতে সহায়ক হয়।

স্বপ্নের কালে মস্তিষ্কে সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রধানত গামা ও থেটা তরঙ্গ। গামা তরঙ্গ আমাদের স্বপ্নকে করে তোলে জীবন্ত, গতিময় ও রঙিন। থেটা তরঙ্গ দেখা যায় হালকা ঘুম ও স্বপ্নের সময়—এটাই স্বপ্নের বুনন তৈরি করে।

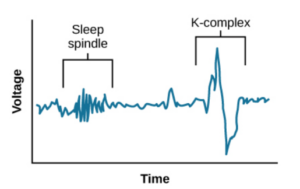

NREM ঘুম আবার তিনটি ধাপে বিভক্ত। প্রথম ধাপে, অর্থাৎ হালকা ঘুমের সময়, আমাদের মস্তিষ্কে আলফা এবং থেটা তরঙ্গ ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করে। শরীর ধীরে ধীরে শিথিল হয়, হার্টবিট ও শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরগতি হয় এবং চেতনা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে। এরপর দ্বিতীয় ধাপে থেটা ওয়েভ শক্তিশালী হয় এবং মাঝে মাঝে ঘুম-উপযোগী কিছু বৈদ্যুতিক ‘স্লিপ স্পিন্ডল’ ও ‘K-complex’৬ দেখা যায় ইইজি-তে, যা বাহ্যিক শব্দ বা আলো থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করে গভীর ঘুমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তৃতীয় ধাপে মস্তিষ্কে ডেল্টা ওয়েভ প্রবল হয়ে ওঠে—এই সময়টাকে বলা হয় Slow-Wave Sleep বা গভীর ঘুম। এই স্তরে শরীরের কোশ মেরামত, হরমোন নিঃসরণ, রোগ প্রতিরোধক্ষমতার পুনর্গঠন ইত্যাদি ঘটে। স্বপ্ন থাকলেও তা খুব আবছা এবং ভাবগত হয়, স্পষ্ট বা নাটকীয় নয়।

স্বপ্নের আবেগ ও বর্ণময়তাকে নিয়ন্ত্রণ করে অ্যামিগডালা, যা ভয়, আনন্দ, রোমাঞ্চের মতো আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সময় হিপোক্যাম্পাস কিছু পুরোনো স্মৃতি সরবরাহ করে এবং প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স, যা সচেতন চিন্তা, যুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র, REM-এ তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। এজন্যই স্বপ্নে অনেক অযৌক্তিক বা অবাস্তব ঘটনা ঘটলেও আমাদের মনে সন্দেহ জাগে না। স্বপ্নে আমরা উড়তে পারি, সময়ের ওলট-পালট হয়, মৃত মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে—এসব যুক্তিহীনতা হয় মূলত প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের অবদমনজনিত কারণে।

ফলে দেখা যায়, NREM ঘুম হল মস্তিষ্কের বিশ্রাম ও শারীরিক পুনর্গঠনের সময়, আর REM ঘুম হল মস্তিষ্কের সৃজনশীল, আবেগতাড়িত নাট্যমঞ্চ—যেখানে স্বপ্ন গড়ে ওঠে। এই দুই স্তর পালাক্রমে চলতে থাকে সারারাত, এবং প্রত্যেক চক্রের REM অংশ ক্রমশ দীর্ঘতর হতে থাকে। রাতের শেষ ভাগে REM বেশি হয়, তাই সেই সময় দেখা স্বপ্ন বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নিয়ে বহুদিন ধরেই মনোবিদরা আগ্রহী। মনোবিদ্যা বা সাইকোলজি প্রথম প্রথম স্বপ্নকে মানসিক জগতের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করত। তবে এর পদ্ধতি ও বিশ্বাসের ভিত্তি নিয়ে নানা বিতর্কও রয়েছে।

ফ্রয়েডের তত্ত্ব

১৮৯৯ সালে অস্ট্রিয়ার নিউরোলজিস্ট ও সাইকোঅ্যানালিসিস তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা সিগমন্ড ফ্রয়েড তাঁর বই The Interpretation of Dreams বা Die Traumdeutung-এ দাবি করেন, স্বপ্ন হল ‘অবচেতন মনের ইচ্ছার প্রকাশ’। তাঁর মতে, আমাদের মনে এমন কিছু ইচ্ছা বা চিন্তা থাকে, যেগুলি আমরা সচেতন মনে গ্রহণ করতে পারি না। ঘুমের সময় এই অবদমিত ইচ্ছাগুলি ঘুরপাক খায় এবং প্রতীকী রূপে প্রকাশ পায়। যেমন: জল, সিঁড়ি, সাপ ইত্যাদি স্বপ্নে যেভাবে দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের লুকোনো কামনা বা ভয়ের প্রতীক।

Jungs-এর দৃষ্টিভঙ্গি

সুইটজ়ারল্যান্ডের বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট ও সাইকোথেরাপিস্ট কার্ল গুস্তাভ ইউংস ফ্রয়েডের শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন, স্বপ্ন শুধু ব্যক্তিগত অবচেতনতার প্রকাশ নয়, বরং সমষ্টিগত অবচেতনাও৭ (collective unconscious) গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, মানুষের মনের গভীরে এমন কিছু নকশা (archetypes) থাকে, যা প্রায় সবার মধ্যে মিলে যায়। স্বপ্ন হল আমাদের মনের একটা আয়না, যা আমাদের মনের ভেতরের আসল ছবিটা দেখিয়ে দেয়।

আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিককালে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা ও স্নায়ুবিজ্ঞানীরা (neuroscientists) নতুন আলো ফেলছেন। তাঁদের মতে, ঘুমের সময় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সক্রিয় থাকে এবং স্মৃতি ও আবেগের পুনর্গঠন ঘটে। স্বপ্ন হতে পারে সেই প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন। অর্থাৎ, স্বপ্নে আমরা দিনভর দেখা দৃশ্য বা অভিজ্ঞতা থেকে বাছাই-করা টুকরো টুকরো ছবি ও আবেগ মেলাতে চেষ্টা করি।

কতটা বাস্তব বা বৈজ্ঞানিক?

মনোবিদ্যার দিক দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ থেরাপিউটিক পদ্ধতি হতে পারে। অনেক মানুষ স্বপ্নের মধ্যে নিজের ভয় বা চাপের প্রতিফলন খুঁজে পান, এবং তা নিয়ে আলোচনা করলে মানসিকভাবে স্বস্তি পেতে পারেন। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে স্বপ্ন ব্যাখ্যা এখনও অনেকটাই অনুমাননির্ভর। এখনও কোনো সঠিক সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব নেই, কারণ প্রতিটি মানুষের মনের গঠন ভিন্ন।

সোজা কথায়, স্বপ্নের ব্যাখ্যা মানুষের মনের রহস্যময় দিক উন্মোচনের চেষ্টা। এটি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কেউ বলেন এগুলো লুকোনো ইচ্ছা বা দুঃখের প্রতিফলন, কেউ বলেন মস্তিষ্কের বিশ্রামের সময় কিছু ছবি-টুকরোর খেলা। আজও স্বপ্ন আমাদের মনের দরজা খুলতে সাহায্য করে—যদিও কতটুকু বৈজ্ঞানিক, কতটুকু কল্পনা, তা এখনও খোলা প্রশ্ন!

২ স্বপ্ন ধরার ফাঁদ

স্বপ্ন দেখার বিষয়টা একান্ত নিজস্ব। স্বপ্নে কী দেখেছে, স্বপ্নদর্শক নিজে না বললে তা জানা যায় না। আবার স্বপ্নে মানুষ যা দ্যাখে, তার ৭৫ থেকে ৯৫ শতাংশ, ঘুম থেকে উঠে, মানুষ ভুলে যায়। স্বপ্ন দেখার সময়ে কখনও মনে হয় না যে, স্বপ্ন দেখছি; যা দেখছি, তা তখন বাস্তব বলেই মনে হতে থাকে আর স্বপ্নের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু এমনও আছেন, যাঁরা স্বপ্নের মধ্যে সচেতন থাকেন—তাঁরা যে স্বপ্ন দেখছেন, সেটা বুঝতে পারেন, এমনকি স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। একে বলে Lucid Dreaming বা সচেতন স্বপ্নদর্শন। তবে এই ক্ষমতা সবার সহজে আসে না; সাধনা আর ধ্যানের মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায়। তা বলে অন্যের স্বপ্নের ভেতর ঢুকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা বিজ্ঞানের দিক থেকে এখনও অসম্ভব হলেও এ নিয়ে কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখা হয়েছে বা সিনেমাও হয়েছে।

১৯৬৬ সালে আমেরিকান লেখক রজার জিলাজনি ‘দ্য ড্রিম মাস্টার’ নামে এক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস লেখেন, যেখানে মানসিক রোগের চিকিৎসক রোগীর স্বপ্নের ভেতরে প্রবেশ করে তার মানসিক সমস্যার সমাধান করেন।

১৯৭১ সালে আমেরিকান লেখিকা উরশুলা কে লে গিন স্বপ্ন নিয়ে ‘দ্য লেদ অব হেভেন’ নামে একটি কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস লেখেন, যেখানে জর্জ নামক এক যুবকের স্বপ্নের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে যে স্বপ্ন দ্যাখে, সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়ে যায়। এতে ভীত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এর থেকে পরিত্রাণ পেতে সে জনৈক সাইকোথেরাপিস্ট ডক্টর হ্যাবারের শরণাপন্ন হয়। ডক্টর হ্যাবার এই ক্ষমতার কথা বুঝতে পেরে, স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়ে যায়। শেষে জর্জ তার অন্তরের শক্তি ও মানবিক বোধ দিয়ে চেষ্টা করে ডক্টর হ্যাবারের দখলদারি রুখে দিতে।

জাপানি লেখক ইয়াসুতাকা সুতসুইয়ের ‘পাপ্রিকা’, আমেরিকান লেখিকা লিসা টাটলের ‘দ্য ড্রিম ডিটেকটিভ’ বা ২০১০ সালের ক্রিস্টোফার নোলানের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘ইনসেপশন’-এর মূল বক্তব্য অপর ব্যক্তির স্বপ্নের ভেতর প্রবেশ করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কার্যসিদ্ধি করা।

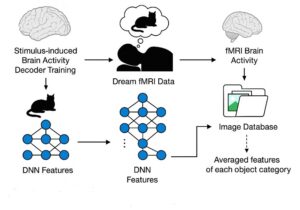

তবে ২০১৩ সালে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইউকিয়াসু কামিতানির নেতৃত্বে গবেষকগণ যন্ত্র ও কৃত্রিম মেধার সাহায্যে কম্পিউটারের পর্দায় মানুষের স্বপ্ন দেখাকালীন মস্তিষ্কের স্নায়বিক কার্যকলাপ থেকে স্বপ্নের ছবি বা ভিডিয়োর আংশিক পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের এই সাড়াজাগানো স্বপ্ন রেকর্ডিং-এর আবিষ্কার কল্পবিজ্ঞানকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাঁদের গবেষণাপত্র আমেরিকার বিখ্যাত ‘সায়েন্স’ জার্নালে (Peer reviewed journal) প্রকাশিত হয়েছে৮।

স্বপ্ন রেকর্ডিং

মূলনীতি: যেভাবে টেলিভিশনে আমরা ছবি দেখি (অর্থাৎ কোনো বস্তুর বা দৃশ্যের ছবিকে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তর করে, তাকে দূরান্তরে প্রেরণ করে, গ্রাহক যন্ত্রে ওই তরঙ্গ পুনরায় ছবিতে রূপান্তর করা হয়।) স্বপ্ন রেকর্ডিং-এর পদ্ধতিও কতকটা সেরকম, তবে তা অনেকটাই জটিল। এক্ষেত্রে জেগে থাকা বা ঘুমের সময়ে বা স্বপ্ন দেখার কালে আমাদের মস্তিষ্কের নিউরন বা স্নায়ুকোশগুলো যে সকল বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে, তার নকশা বা যাকে বলা হয় ‘মস্তিষ্কতরঙ্গ’, বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করে কৃত্রিম মেধার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তা থেকে স্বপ্নের ছবি বা অভিজ্ঞতা পুনর্নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

ব্যবহৃত উপকরণ: স্বপ্ন রেকর্ডিং-এর গবেষণায় যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি কামিতানির দল ব্যবহার করেছেন, তা হল fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) ও EEG (Electroencephalography)। এই প্রোজেক্টে তিনজন স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ করেন ও তাঁদের ওপর সব পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়।

কোনো বিশেষ ছবি বা ভিডিয়ো দেখলে মস্তিষ্কের যে অংশ সক্রিয় হয়, fMRI সেই সক্রিয়তা খুঁজে বের করে মস্তিষ্কের কোনো অংশে রক্তের প্রবাহ কেমন হচ্ছে, তা দেখে রেখাচিত্রের আকারে তুলে ধরে। EEG মাথার ত্বকে অনেক ছোটো ছোটো সেন্সর লাগিয়ে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গগুলো মাপতে সাহায্য করে।

F=fMRI

EEG

বিশ্লেষণপদ্ধতি: fMRI ও EEG যন্ত্র দুটি তিনজন স্বেচ্ছাসেবকের ওপর জাগরণ, ও স্বপ্ন দেখার কালে প্রয়োগ করে, তার থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশেষ শাখা DNN (Deep Neural Network) Model-এর সাহায্যে।

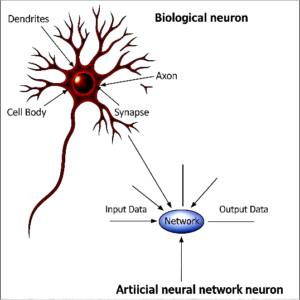

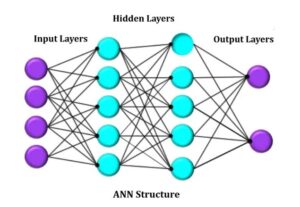

বর্তমানে কৃত্রিম মেধার জগতের শাখা মেশিন লার্নিং আর তার উপশাখা ANN বা আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক বা কৃত্রিম নিউরাল নেট তত্ত্বে ও প্রয়োগে এখন যথেষ্ট পরিচিত মডেল। আমাদের মস্তিষ্কের নিউরনগুলো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে জ্ঞান তৈরি করে। কৃত্রিম নিউরাল নেটও ঠিক এই যোগাযোগের ধরন অনুকরণ করে, তবে তা সরলীকৃত গাণিতিক পদ্ধতিতে।

নিউরন তার ডেনড্রাইট এবং সেল বডি বা সোমা দিয়ে রাসায়নিক-বৈদ্যুতিক সংকেত (‘ইনপুট’) গ্রহণ করে, সেগুলোকে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তবে অ্যাক্সন দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক স্পন্দন (‘আউটপুট’) পাঠায়, যা আবার রাসায়নিক সংকেত হিসেবে অন্য নিউরনে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে নিউরনের অনেকগুলি স্তর (hidden layer), যেখানে এক স্তরের আউটপুট পরবর্তী স্তরের ইনপুট হিসেবে কাজ করে। কৃত্রিম নিউরাল নেটেও ইনপুট স্তর, একাধিক লুক্কায়িত স্তর ও আউটপুট স্তর থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল, তবে মানবমস্তিষ্কের প্রক্রিয়ার জটিলতা বহুগুণ বেশি, কারণ সেখানে নিউরনের সংখ্যা প্রায় ১০০ বিলিয়ন অর্থাৎ ১০০০০ কোটি।

স্বপ্ন রেকর্ডিং-এ যে কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করা হয়, তা হল DNN (Deep Neural Network)। ANN-এর সঙ্গে DNN-এর তফাত হল, ANN মডেলে অল্পসংখ্যক লুক্কায়িত স্তর থাকে আর সেখানে DNN মডেলে লুক্কায়িত স্তর থাকে কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার। গাণিতিক জটিলতাও অনেক বেশি।

যে-কোনো বিষয়ে দক্ষতা আসে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে। ঠিক তেমনই নিউরাল নেট মডেলকে কাজে লাগানোর আগে তার যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। প্রচুরসংখ্যক জানা ইনপুট ও আউটপুট ডেটা দিয়ে নিউরাল নেট মডেলকে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। যত ভালো শিক্ষা পাবে, তত সঠিকভাবে মডেলটি কাজ করবে।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি

কামিতানির দল স্বপ্ন ‘রেকর্ড’ করার জন্য প্রধানত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন: fMRI (ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজ়োন্যান্স ইমেজিং) এবং EEG (ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফি)। এই দুটি প্রযুক্তি একসঙ্গে কাজ করে মস্তিষ্কের কার্যকলাপের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পেতে সাহায্য করে।

কেন fMRI এবং EEG একসঙ্গে?

fMRI মস্তিষ্কের কোথায় কার্যকলাপ হচ্ছে, তা খুব ভালোভাবে দেখাতে পারে (উচ্চস্থানিক রেজ়োলিউশন/High spatial resolution)। কিন্তু মস্তিষ্কের কার্যকলাপ কখন ঘটছে, তা সঠিকভাবে ধরতে পারে না (কম-কালিক রেজ়োলিউশন/Low temporal resolution)।

EEG মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ সরাসরি পরিমাপ করে, তাই মস্তিষ্কের কার্যকলাপ কখন ঘটছে, তা খুব দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে ধরতে পারে (উচ্চ-কালিক রেজ়োলিউশন/High temporal resolution)। কিন্তু কোথায় ঘটছে, তা ততটা ভালোভাবে দেখাতে পারে না (কম-স্থানিক রেজ়োলিউশন/Low spatial resolution)।

এই দুটিকে একসঙ্গে ব্যবহার করে, কামিতানির দল মস্তিষ্কের কার্যকলাপের স্থান এবং সময় উভয়ই সঠিকভাবে বুঝতে পারেন।

ধাপ ১: মস্তিষ্কের কার্যকলাপের প্যাটার্ন বোঝা (প্রশিক্ষণ পর্ব)

স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুতি: প্রথমে কিছু স্বেচ্ছাসেবককে fMRI এবং EEG উভয় যন্ত্রের সঙ্গেই সংযুক্ত করা হয়। EEG করার জন্য তাদের মাথার উপর ইলেকট্রোড বসানো হয়।

জাগরণ অবস্থায় ডেটা সংগ্রহ: স্বেচ্ছাসেবকদের জেগে-থাকা অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ছবি (যেমন গাড়ি, গাছ, মানুষ) দেখানো হয়। যখন স্বেচ্ছাসেবকরা ছবিগুলো দেখছেন, তখন একই সঙ্গে EEG এবং fMRI দুটিই মস্তিষ্কের কার্যকলাপ রেকর্ড করে। fMRI মস্তিষ্কের কোন অংশগুলো সক্রিয় হচ্ছে, তার একটি বিস্তারিত ছবি তোলে আর EEG মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্যাটার্ন রেকর্ড করে। এটি দেখায় মস্তিষ্কের স্নায়ুকোশগুলি কত দ্রুত এবং কীভাবে বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করছে।

মডেল প্রশিক্ষণ: বিজ্ঞানীরা এই ডেটা থেকে একটি কম্পিউটার মডেল তৈরি করেন। এই মডেলটি শেখে যে, একটি নির্দিষ্ট ছবি দেখলে মস্তিষ্কে fMRI-তে কী ধরনের প্যাটার্ন এবং EEG-তে কী ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ ‘গাছ’ দ্যাখে, তখন তার মস্তিষ্কের ভিশুয়াল কর্টেক্সের একটি নির্দিষ্ট অংশে fMRI সিগন্যাল বাড়ে এবং EEG-তে একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ দেখা যায়।

ধাপ ২: ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পরিমাপ (স্বপ্ন দেখার মুহূর্ত ধরা)

ঘুমোনোর অপেক্ষা: স্বেচ্ছাসেবকদের fMRI মেশিনের ভিতরেই ঘুমোনোর ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে EEG ইলেকট্রোডগুলি সংযুক্ত থাকে।

EEG-র প্রধান ভূমিকা: এই ধাপে EEG-ই প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানীরা EEG ডেটা ব্যবহার করে স্বেচ্ছাসেবকদের ঘুমের পর্যায়গুলি পর্যবেক্ষণ করেন।

স্বপ্ন দেখার সংকেত: যখন EEG ডেটা দেখে মনে হয় যে স্বেচ্ছাসেবকরা হালকা ঘুম বা প্রারম্ভিক ঘুমের পর্যায়ে (যেখানে সাধারণত স্বপ্ন দেখা শুরু হয়) প্রবেশ করছেন এবং তাদের মস্তিষ্কে ভিশুয়াল কার্যকলাপের যেমন P1, N100 পোটেনশিয়াল বা উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির গামা তরঙ্গ৯ প্যাটার্ন দেখা যায়, যা স্বপ্নে দেখার ইঙ্গিত দেয়, তখন বিজ্ঞানীরা সতর্ক হন।

জাগানো: যখন EEG দেখে শক্তিশালী ভিশুয়াল কার্যকলাপের লক্ষণ বোঝা যায়, তখন স্বেচ্ছাসেবককে আলতো করে জাগিয়ে তোলা হয়।

ধাপ ৩: স্বপ্নের বর্ণনা সংগ্রহ

স্বপ্নের বর্ণনা: ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বেচ্ছাসেবকদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁরা কী দেখেছিলেন বা কী ভাবছিলেন? তাঁরা তাঁদের স্বপ্নের একটি সংক্ষিপ্ত মৌখিক বর্ণনা দেন।

ধাপ ৪: মস্তিষ্কের কার্যকলাপ এবং স্বপ্নের বর্ণনার সম্পর্ক স্থাপন (মডেল তৈরি)

ডেটা বিশ্লেষণ: বিজ্ঞানীরা ধাপ ১ (প্রশিক্ষণ) এবং ধাপ ২ ও ৩ (ঘুমন্ত অবস্থার ডেটা ও স্বপ্নের বর্ণনা) থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ডেটা (fMRI প্যাটার্ন, EEG প্যাটার্ন এবং স্বপ্নের বর্ণনা) একসঙ্গে বিশ্লেষণ করেন।

মডেলের কাজ: তাদের তৈরি করা কম্পিউটার প্রোগ্রামটি শেখে যে ঘুমের সময় fMRI এবং EEG-তে যে সম্মিলিত প্যাটার্ন দেখা যায়, তার সঙ্গে জেগে-থাকা অবস্থায় দেখা কোন বস্তু বা ধারণার প্যাটার্নের কী মিল আছে।

ধাপ ৫: স্বপ্ন ‘ডিকোডিং’ করা (স্বপ্নের বিষয়বস্তু অনুমান)

ভবিষ্যদ্বাণী: যথেষ্ট ডেটা এবং প্রশিক্ষণের পর, এই সমন্বিত কম্পিউটার মডেলটি তখন নতুন কোনো ঘুমের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ (fMRI এবং EEG উভয় ডেটা ব্যবহার করে) দেখে অনুমান করতে পারে যে, স্বেচ্ছাসেবক কী স্বপ্ন দেখছেন।

বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণ: মডেলটি সরাসরি স্বপ্নের ‘ভিডিয়ো’ তৈরি করতে না পারলেও, মস্তিষ্কের সম্মিলিত কার্যকলাপের প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য স্বপ্নের বিষয়বস্তু (যেমন: ‘মানুষ’, ‘বাড়ি’, ‘খাবার’ ইত্যাদি শব্দ বা চিত্রের ধারণা) চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে কামিতানির দল EEG ব্যবহার করে মস্তিষ্কের ‘সময়ভিত্তিক’ কার্যকলাপ (বৈদ্যুতিক সংকেত) পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা তাঁদের ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার সঠিক মুহূর্তটি শনাক্ত করতে সাহায্য করেছে। আর fMRI ব্যবহার করে তাঁরা সেই স্বপ্নের ‘স্থানিক’ কার্যকলাপ (মস্তিষ্কের কোন অংশ জড়িত) সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন। এই দুটিকে একসঙ্গে ব্যবহার করে তাঁরা স্বপ্নকে আরও সঠিকভাবে ‘ডিকোডিং’ করার জন্য একটি শক্তিশালী মডেল তৈরি করেছেন।

যদিও এখনও এটি সিনেমার মতো নিখুঁত পুনঃপ্রচার নয়, তবুও স্বপ্নের ভিশুয়াল উপাদানগুলির ৬০-৭০% নিখুঁত পুনর্গঠন ক্ষমতা একটি অসাধারণ সাফল্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্নায়বিক ভিত্তি বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

স্বপ্ন রেকর্ডিং-এর সম্ভাব্য ব্যবহার

স্বপ্ন রেকর্ডিং প্রযুক্তি (যদি এটি আরও উন্নত হয়) মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দারুণভাবে কাজে লাগতে পারে, বিশেষ করে,

মানসিক স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসায়।

ট্রমা ও ট্রমা-সম্পর্কিত মানসিক রোগ বোঝা: দুঃস্বপ্ন (nightmares) বা ট্রমা (trauma)-র সঙ্গে সম্পর্কিত স্বপ্নগুলি বিশ্লেষণ করে রোগীদের মানসিক অবস্থা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে এবং কার্যকর চিকিৎসায় সাহায্য করবে।

মানসিক রোগের লক্ষণ: মানসিক রোগের (যেমন বিষণ্ণতা, উদ্বেগ) সঙ্গে স্বপ্নের বিষয়বস্তুর কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা গবেষণার মাধ্যমে জানা যেতে পারে।

সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন: অনেক শিল্পী বা বিজ্ঞানী তাঁদের স্বপ্নের মধ্যে নতুন ধারণা বা সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। স্বপ্ন রেকর্ডিং তাঁদের সেই স্বপ্নগুলিকে আরও ভালোভাবে মনে রাখতে এবং সেগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করতে পারে। গবেষকরা স্বপ্নের মাধ্যমে নতুন আইডিয়া বা সৃজনশীল চিন্তাভাবনা কীভাবে তৈরি হয়, তা বুঝতে পারবেন।

শিক্ষণ এবং দক্ষতা অর্জন: কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক দিনের শেখা জিনিসগুলি প্রক্রিয়াকরণ করে। স্বপ্ন রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে আমরা যদি সেই প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে পারি, তাহলে শেখার পদ্ধতি আরও উন্নত করা যেতে পারে।

স্মৃতিশক্তি এবং শেখার প্রক্রিয়া: স্বপ্নকে মস্তিষ্কের স্মৃতি একত্রীকরণ (memory consolidation) প্রক্রিয়ার একটি অংশ বলে মনে করা হয়। স্বপ্ন রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে কীভাবে স্মৃতি তৈরি ও সংরক্ষিত হয়, তা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে।

যোগাযোগ এবং অভিজ্ঞতা: যারা কথা বলতে বা যোগাযোগ করতে অক্ষম (যেমন লকড-ইন সিনড্রোম আক্রান্ত ব্যক্তিরা), তাদের স্বপ্নের বিষয়বস্তু বোঝা গেলে তাদের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারা যাবে।

সাধারণ কৌতূহল: সব চেয়ে সহজভাবে বলতে গেলে, আমরা সবাই নিজেদের স্বপ্ন সম্পর্কে কৌতূহলী। স্বপ্ন রেকর্ডিং আমাদেরকে নিজেদের অবচেতন মনের গভীরে উঁকি দেওয়ার একটি নতুন সুযোগ দেবে।

তবে, এটি মনে রাখা জরুরি যে এই প্রযুক্তি এখনও গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর নৈতিক (ethical) দিকগুলো নিয়েও অনেক আলোচনা প্রয়োজন।

নৈতিক দিক

কামিতানির মতো স্বপ্ন রেকর্ডিং প্রযুক্তির নৈতিক দিকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল। এই প্রযুক্তির প্রধান নৈতিক উদ্বেগ হল গোপনীয়তা (Privacy) এবং মানসিক স্বায়ত্তশাসন (Mental Autonomy)। যদি অন্যের স্বপ্ন দেখা বা রেকর্ড করা সম্ভব হয়, তাহলে ব্যক্তির সব চেয়ে ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় অভিজ্ঞতার উপর অনধিকার প্রবেশ ঘটতে পারে। কেউ কি তাদের স্বপ্ন রেকর্ড করতে বাধ্য হবে? এই ডেটা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কে এর প্রবেশাধিকার পাবে এবং অপব্যবহারের সম্ভাবনা কতটা—এসব প্রশ্ন থেকেই যায়। উপরন্তু, একজন ব্যক্তির অবচেতন বা স্বপ্নজগৎকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে, যা মানুষের চিন্তাভাবনা এবং স্বাধীন ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উপসংহার

কামিতানির fMRI এবং EEG-নির্ভর স্বপ্ন রেকর্ডিং পদ্ধতির পরবর্তীকালে, ২০২৪-২৫ সালে এই গবেষণা অনেক নতুন দিকে এগিয়েছে। ২০২৫ সালের এক প্রস্তাবে বিজ্ঞানীরা স্বপ্নের ভিশুয়াল উপাদান থেকে পুরো ভিডিয়োর মতো ধারাবাহিক গল্প তৈরি করার পদ্ধতি প্রস্তাব করেছেন, যেখানে fMRI ডেটা ও ডিপ-লার্নিং মডেল একসঙ্গে কাজ করছে। পাশাপাশি, EEG সিগন্যালের মাধ্যমে মানুষের স্বপ্নের ভাষাগত অর্থ (semantic) ও আবেগগত (emotional) দিক বিশ্লেষণ সম্ভব হচ্ছে—যেমন ২০২৫ সালের ‘DreamNet’ নামের একটি প্রকল্প, যেখানে প্রায় ৯৯% নির্ভুলতা পাওয়া গেছে। আরেকটি বড়ো অগ্রগতি হচ্ছে ‘DreamLLM-3D’ পদ্ধতি, যা স্বপ্নের বর্ণনা শুনে বা পড়েই থ্রি-ডি পয়েন্ট-ক্লাউড১০ তৈরি করছে—যেন সেই স্বপ্নের ভেতরে ঘুরে বেড়ানো যায়! শুধু তা-ই নয়, ‘NeuroBOLT’ নামে নতুন এক পদ্ধতি দেখাচ্ছে, কীভাবে EEG সিগন্যাল থেকে পুরো মস্তিষ্কের fMRI-এর মতো ছবি তৈরি করা যায়, যাতে স্বপ্নের সময়কার মস্তিষ্কের কাজকর্ম খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইসবের মূলে আছে অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) অ্যালগরিদ্ম ও ডিপ-লার্নিং মডেল, যেমন ট্রান্সফর্মার ও ডিফিউশন মডেল, যা মস্তিষ্কের সংকেতগুলোর জটিল ছন্দ ও ছবির রূপ খুঁজে বের করে। এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, খুব শিগগিরই কম খরচের EEG ডিভাইস দিয়েই স্বপ্নের ভিডিয়ো তৈরি করা যাবে। এর ফলে শুধু স্বপ্ন রেকর্ড নয়, বরং মানসিক চিকিৎসা, সৃজনশীলতা বা এমনকি থ্রিলারধর্মী বিনোদনের নতুন দিকও খুলে যাবে। সুতরাং কামিতানি-পরবর্তী যুগে, স্বপ্ন আর কেবল মনের ভেতরই আটকে থাকছে না—এখন তা প্রযুক্তি দিয়ে বাস্তবের দুনিয়ায় আনা সম্ভব হচ্ছে!

***

টীকা

১ নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitter) হল এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যা মস্তিষ্কে ও স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুকোশের মধ্যে বার্তাবাহকের কাজ করে। যখন একটি স্নায়ুকোশ উত্তেজিত হয়, তখন তা নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণ করে, যা পাশের স্নায়ুকোশ বা পেশিকোশ বা গ্রন্থিকোশে সেই সংকেতটি পৌঁছে দেয়। এক কোশ অন্য কোশকে কী করতে হবে, সে নির্দেশ এই রাসায়নিকের মাধ্যমেই পাঠায়।

২ রিসেপ্টর হল কোশের পৃষ্ঠে বা অভ্যন্তরে অবস্থিত এক ধরনের প্রোটিন, যা নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংকেত (যেমন: হরমোন, নিউরোট্রান্সমিটার) শনাক্ত করে তার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে কোশের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে কোশের আচরণ, বৃদ্ধি বা অন্যান্য কোশের সঙ্গে যোগাযোগের পরিবর্তনের ধরন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সংবেদনশীল উপলব্ধি, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা এবং কোশ সংকেতসহ বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য রিসেপ্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিসেপ্টর প্রধানত দু-ধরনের হয়—কোশপৃষ্ঠস্থ রিসেপ্টর (যেমন G-প্রোটিনযুক্ত রিসেপ্টর) এবং অন্তঃকোশীয় রিসেপ্টর (যেমন নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর)।

৩ ভেন্ট্রোল্যাটারাল প্রিওপটিক নিউক্লিয়াস (VLPO) হল হাইপোথ্যালামাস-এর সামনের অংশে অবস্থিত স্নায়ুকোশের একটি গুচ্ছ, যা ঘুম নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অঞ্চলে ঘুম-সক্রিয় স্নায়ুকোশ থাকে, যেগুলি জাগরণ নিয়ন্ত্রণকারী মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে নিষ্ক্রিয় বা দমন করে রাখে বলে মনে করা হয়।

৪ নারকোলেপ্সি একটি দীর্ঘস্থায়ী স্নায়বিক রোগ, যা ঘুম-জাগরণ চক্রকে ব্যাহত করে। এর ফলে রোগীর দিনের বেলায় হঠাৎ করে গভীর ঘুমে চলে যেতে পারে, এমনকি কথার মাঝখানে বা হাঁটার বা খাওয়ার সময়েও। এ রোগ মূলত মস্তিষ্কে হাইপোক্রেটিন নামক রাসায়নিকের ঘাটতির কারণে হয়, যা ঘুম ও জাগরণের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও এ রোগ কখনও সারে না, তবে চিকিৎসা ও জীবনধারা পালটে উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৫ Oculomotor Nuclei হল মধ্যমস্তিষ্কের মধ্যে থাকা একটি স্নায়ুকেন্দ্র, যা চোখের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৬ ‘স্লিপ স্পিন্ডল’ ও ‘K-complex’ হল ঘুমের সময় EEG (ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম)-এ দেখা যায় এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার তরঙ্গরূপ, যেগুলি মূলত নন-র্যাপিড আই মুভমেন্ট (NREM) ঘুমের স্টেজ ২-তে দেখা যায়।

স্লিপ-স্পিন্ডল হল ১২–১৬ হার্ট্জ় (Hz) ফ্রিকোয়েন্সির এক ধরনের দ্রুত তরঙ্গ, যা EEG-তে ০.৫ থেকে ২ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এগুলো দেখতে সুতো প্যাঁচানোর মতো (spindle) বলেই নাম স্লিপ-স্পিন্ডল। এরা মস্তিষ্কের থ্যালামাস ও কর্টেক্স-এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং বাহ্যিক শব্দ বা উত্তেজনা থেকে ঘুমকে রক্ষা করে। এটি শেখা ও স্মৃতির সংহতিতেও এর ভূমিকা আছে।

K-complex হল একটি বড়ো আকৃতির, হঠাৎ EEG-তে দেখা উচ্চ-ভোল্টেজ তরঙ্গ, যা প্রায় ০.৫ সেকেন্ড বা তার বেশি স্থায়ী হয়। এটি ঘুমের মধ্যে বাহ্যিক শব্দ বা স্পর্শের মতো উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়। এটি ঘুমকে গভীর করে তোলে এবং স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তোলে।

৭ সমষ্টিগত অবচেতনা মানুষের অবচেতন মনের ভেতর এমন কিছু ভাবনা বা অনুভব, যা শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং সব মানুষের মধ্যেই জন্ম থেকেই থাকে। যেমন: ‘মা’, ‘ভয়’, ‘ঈশ্বর’, ‘আলো’, ‘অন্ধকার’—এসব ধারণা সব জাতির মানুষ কোনো না কোনোভাবে অনুভব করে, কারণ এগুলো আমাদের সকলের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকে। এটিই সমষ্টিগত অবচেতনা। মনোবিজ্ঞানী কার্ল ইয়ুং এই ধারণার উদ্ভাবক।

৮ প্রকাশিত গবেষণাপত্র

Neural Decoding of Visual Imagery During Sleep, Horikawa, T., Tamaki, M., Miyawaki, Y., & Kamitani, Y. Science, 340 (6132), 639-642. 2013

Generic decoding of seen and imagined objects using hierarchical visual features, Horikawa, T., & Kamitani, Y. Nature Communications, 8, 15037, 2017

Deep image reconstruction from human brain activity, Shen, G., Horikawa, T., Majima, K., & Kamitani, Y. PLoS Computational Biology, 15(1), e1006633, 2019

৬ P1, N100 পোটেনশিয়াল বা উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির গামা তরঙ্গ এরা হল—Evoked Potentials বা উদ্দীপিত বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া—অর্থাৎ, আমাদের মস্তিষ্কে যখন কোনো আবেদন বা উদ্দীপনা (stimulus) আসে, তখন স্নায়ুতে যে বৈদ্যুতিক সাড়া তৈরি হয়, EEG-তে সেটাই ধরা পড়ে।

P1: ‘P’ মানে Positive (ধনাত্মক তরঙ্গ), সাধারণত উদ্দীপনার ~100 মিলিসেকেন্ডের মধ্যে আসে। চোখে কিছু দেখলে বা কানে শব্দ পেলে হয়। ইঙ্গিত দেয় মস্তিষ্ক উদ্দীপনাকে গুরুত্ব সহকারে নজরে নিচ্ছে।

N100 (বা N1): ‘N’ মানে Negative (ঋণাত্মক তরঙ্গ), প্রায় 100 মিলিসেকেন্ডে আসে (তাই ‘N100’) সাধারণত শব্দ বা টাচ উদ্দীপনায় দেখা যায়। বোঝায় যে, মস্তিষ্ক উদ্দীপনাকে চিহ্নিত করেছে। এরা মূলত সংবেদনশীল প্রক্রিয়ার প্রথম প্রতিক্রিয়া, অনেকটা ‘আমি একটা কিছু টের পেলাম’ বোঝানোর মতো।

গামা তরঙ্গ (Gamma Waves)—উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ (৩০–১০০ Hz) যা জটিল চিন্তা, সচেতনতা, স্মৃতির সংযোগ, স্বপ্ন দেখার সময় উচ্চস্তরের সচেতন কার্যকলাপের ইঙ্গিত দেয়। স্বপ্ন দেখার সময় (বিশেষত Lucid Dream বা সচেতন স্বপ্নে), গামা তরঙ্গ বেড়ে যেতে দেখা যায়।

১০ পয়েন্ট-ক্লাউড হল হাজার হাজার ছোটো ছোটো ডেটা পয়েন্ট দিয়ে তৈরি ত্রিমাত্রিক (3D) ছবি, যা কোনো জিনিসের বা জায়গার আকৃতি ও অবস্থান দেখায়। প্রতিটি পয়েন্টের থাকে তিনটি মান—x, y, z স্থানাঙ্ক, যা সেই পয়েন্টটি ঠিক কোথায় আছে, তা জানায়। অনেক সময় এই পয়েন্টগুলোর সঙ্গে রং (colour) বা আলোছায়ার তীব্রতা (intensity) সম্পর্কিত তথ্যও যুক্ত থাকে। এই ধরনের পয়েন্ট ক্লাউড তৈরি করা হয় ৩ডি স্ক্যানিং প্রযুক্তি দিয়ে।

Tags: দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী