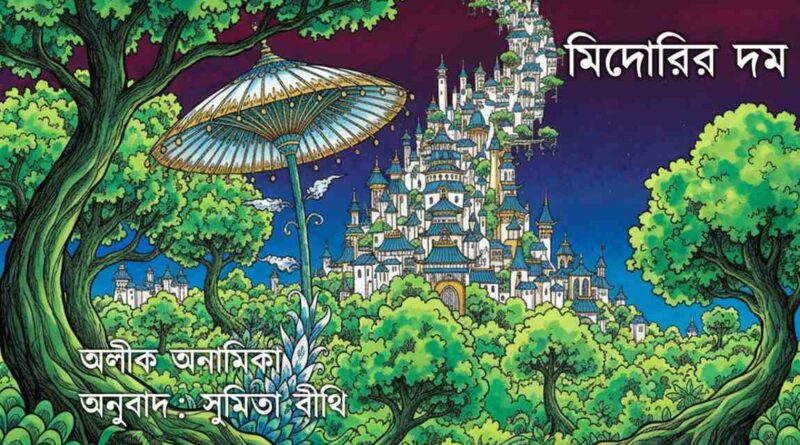

মিদোরির দম

লেখক: অলীক অনামিকা অনুবাদ: সুমিতা বীথি

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

হাজার হাজার দমের খেলা—

কোন কাহিনি আজ শোনাব তোমায়?

একদা এক তেঁতুল গাছ

দাঁড়িয়ে ছিল একা

অনেক না, শুধু একটা।

নাম-না-জানা পাখি

খুব জ্বালাবে

এমন এক বাঁদর

ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না

এমনি এক হাওয়া।

“হায় রে মানুষ, রঙিন মানুষ [তুমি]

দম ফুরাইলে ঠুস!”

কিছুদিন আগে অবধি আমি নিজেকে গাছ-মানুষ বলেই ভাবতাম, যাকে উদ্ভিদ-মানুষ বলে, ঠিক সেরকম না; আর গৃহপালিত উদ্ভিদ তো মোটেই না। ছোটোবেলা থেকেই বড়ো বড়ো গাছের সঙ্গে আত্মীয়তা বানানোর কায়দাগুলো জানতাম; বিশাল বিশাল গাছ, যারা খোলা জায়গায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সময় বা হাওয়া-পানি, কিংবা মানুষের ঔদ্ধত্যকে তুড়ি মেরে অস্বীকার করে। আমাদের স্কুলের চত্বরে যেমন একটা জব্বর তেঁতুল গাছ ছিল, আমি ভাবতাম উনি বুঝি আমার না-দেখা পিতামহ। তিনি থাকতেন পূর্ববাংলা/পূর্ব পাকিস্তানের (এখনকার বাংলাদেশের) একটা ছোট্ট গ্রামে, মারাও যান সেখানেই, যখন আমার বাবার বয়েস মাত্র আঠারো। আমার পিতামহের কোনো ছবি তোলা হয় নাই কখনও, তাঁর চেহারা নিয়ে কোনো কথাও বলতে শুনি নাই কাউকে, তাই তাঁকে তেঁতুল গাছ (লাতিন নাম ট্যামারিন্ডাস ইন্ডিকা) বলে ভেবে নিতে কোনো সমস্যা হয় নাই আমার। ভাবতে আপত্তি কী?

আমার পিতামহ সব সময় রোদে ভরপুর হয়ে থাকতেন, বিশাল ঝাঁকড়া চেহারার পর্ণমোচী বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন বাংলাদেশের রাজধানীর বুকে, ছায়া তাঁর সহ্য হত না। তিনি খরার কষ্ট পার করে দিতে পারতেন, কিন্তু শিকড় চারিয়ে দেবার জন্য সারাক্ষণ ভেজা মাটি খুঁজতেন। বাতাসে নাইট্রোজেনের মাত্রা স্থিতিশীল করে দিতে পারলেও তিনি যে হিম বরফে কাতর হয়ে পড়তে পারেন, সেটা জানা ছিল। সৌভাগ্যবশত তাঁকে তেমন ঠান্ডা সহ্য করতে হয়নি কখনও, বাংলাদেশে সব থেকে কনকনে শীতের দিনেও তাপমাত্রা কখনও ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে নামে না। আমার পিতামহের ছিল ওষধিযুক্ত বাকল, শিকড়, ফুল, ফল, পাতার সম্ভার, এখানেই ওঁর সঙ্গে একটা বড়ো তফাত হয়ে গিয়েছিল আমার। আমি কখনোই বাকল, শিকড়, ফল, ফুল বা পাতা গজাবার চেষ্টা করিনি। মানুষের মতো শ্বাস নিতে পারাই যথেষ্ট আমার জন্য।

স্কুল ছেড়ে যাবার সময় আমার পিতামহ আমার সঙ্গে আসেননি। আমি স্কুল ছেড়ে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম, সেটাও ছাড়লাম, মা-বাবা ছাড়লাম, শহর ছাড়লাম, যে দেশে জন্মেছিলাম, সেই দেশটা ছেড়েই চলে এলাম উত্তরের এমন এক ঠান্ডা দেশে, যেখানকার সূর্য ঠিকঠাক উঠতেই শেখেনি কোনোদিন।

তিরিশ বছর পরে আবার আমার পিতামহের সঙ্গে দেখা হল, এখানে তিনি সিকামোর (লাতিন নাম প্ল্যাতানুস অক্সিডেন্টালিস্ট, জার্মান ভাষায় প্লাতানে) গাছের রূপ নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। এবারেও তিনি বিরাট ঝাঁকড়া, পর্ণমোচী বৃক্ষই, কিন্তু তাঁর একটা অন্যরকম দক্ষতা তৈরি হয়েছিল, যার ফলে তিনি এই উত্তর গোলার্ধের ঠান্ডাও দিব্যি সহ্য করতে পারতেন। ইউরোপে পৌঁছে পিতামহের উচ্চতাও বেড়ে গিয়েছিল, প্রায় ১০০ ফুট ছুঁইছুঁই, দু-দুখানা কাণ্ডে ভর করে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। কাণ্ডের গায়ে জায়গায় জায়গায় উঁচু ঢিপির মতো অংশ ছিল, এগুলো বয়সের চিহ্ন। একটা কাণ্ডের গায়ে আবার নাকও গজিয়েছিল, আমি কাজে যাবার পথে পিতামহের নাকে হাত বোলাতে বোলাতে নিজের পরিযায়ী জীবন-সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে নানাবিধ আলোচনা করতাম। ঢাকার তেঁতুল গাছই হন বা বার্লিনের সিকামোর বা প্লাতানে, আমার পিতামহ সব সময়ই খুব ধৈর্যশীল শ্রোতা। তিনি আমার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে নীরবে শুনেছেন, কোনো মতামত প্রকাশ করেননি কখনও।

শীত এল, বরফ পড়তেই লাগল, আমি ঠান্ডায় অতি কাবু হয়ে পড়লাম, শহরের হিটিং সিস্টেম চালু করার নির্ধারিত নিয়মের অনেক আগেই হিটিং চেয়ে ঘ্যানঘ্যান শুরু করলাম। এ ব্যাপারে আমি মোটেই আমার পিতামহের মতো দক্ষ না। তিনি ওই হিমের দিনগুলো দিব্যি কাটালেন। অথচ পরের গ্রীষ্মে যখন সারা পশ্চিম ইউরোপের সিকামোর গাছেদের পাতা ঝরার পর্ব শুরু হল, পিতামহ আর সামলাতে পারলেন না। একটা খুব সাধারণ ছত্রাকজনিত রোগ হয় ছায়াদানকারী গাছেদের, অ্যানথ্রাকনোজ এপিডেমিক, যাতে বিপুল সংখ্যায় পাতা ঝরে যেতে থাকে। আমার পিতামহ ভেতর থেকে শুকিয়ে যেতে লাগলেন, ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেলেন, একটু একটু করে মারাই গেলেন শেষ পর্যন্ত।

সেই বছরের শেষের দিকের কোনো এক হিম-ঠান্ডা শীতকালে আমার এক বন্ধু মিদোরিকে নিয়ে এল আমার জীবনে, গৃহপালিত চিরহরিত উদ্ভিদ, সে ভেবেছিল, হয়তো এতে আমার পিতামহের মৃত্যুর শোক কিছুটা হলেও কমবে। “ও তোমারই মতো ফ্রস্টবয়লে মানে শীতকাতুরে, আশা করছি, তোমাদের বেশ ভালো জমবে।”

আমি বললাম, “আমি তো গৃহপালিত উদ্ভিদ-মানুষ না। কীভাবে ওর যত্ন করতে হয়, কিচ্ছু জানি না, এক সপ্তাহের বেশি ও বাঁচবেই না, দেখো।”

বন্ধু হাসল, বলল, “আচ্ছা, দেখা যাবে।”

মিদোরি কিন্তু সেবারের হিম, আমার অযত্ন, আমার বাড়িতে আসা অমিশুক লোকজন ইত্যাদি সব অত্যাচার সহ্য করে বেঁচে থাকল। এইসব লোকজনের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গিনী জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানীও ছিল, যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক জটিল। সেই মহিলার উদ্ভিদ চিনতে পারার ক্ষমতা জাহির করার বদভ্যাস ছিল। আমার শোবার ঘরে এলে আমি তার সঙ্গে মিদোরির আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম, আর সে অমনি চোখ কপালে তুলে বলেছিল, “মিদোরি? এটা তো শেফলেরা অ্যাক্টিনোফিলা। লাতিন নাম উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় তো ওকে ছাতাগাছ বলে ডাকতে পারো!”

মিদোরির মনে কথাটা লেগেছিল নিশ্চয়ই, আচমকা ঘর ভরে গিয়েছিল তিতকুটে বদগন্ধে, আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞানী বন্ধু ঘরের জানলা খুলে দিতে দিতে বলেছিল, “তোমার গৃহপালিত উদ্ভিদটি দেখছি, খুব রেগে গেছে। ওকে একটু সভ্যভব্য হতে শেখাও, শেখাও মেহমানদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত।” সেসব শুনে মিদোরি আর আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, আমি চোখ বড়ো বড়ো করে শুনলাম, মিদোরি রাগের চোটে একটা শুকনো পাতা ছুড়ে মারল।

আমি উদ্ভিদ-মানুষ ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, মিদোরিকে মরতে দেব না। আমার ওই নাক-উঁচু উদ্ভিদবিজ্ঞানী বন্ধু চলে যাবার পর ঠিক করলাম, এবার শেফলেরা অ্যাক্টিনোফিলা বিষয়ে একটু পড়াশোনা করতে হবে। বিশেষ করে স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতির চিহ্নিতকরণের ইতিহাস নিয়ে আমার বেশ আগ্রহ তৈরি হল। পড়তে গিয়ে দেখলাম জার্মানরা সেই ১৮৯৪ সাল থেকে মিদোরির ভাইবেরাদরদের চিহ্নিত করে নাম দিয়ে গেছে। আমি মিদোরির কারণেই এতটা আগ্রহ নিয়ে ওর জাতভাইবোনদের খোঁজ খবর করলাম। যখনই কারও বাসায় যেতাম, তাঁদের গৃহপালিত উদ্ভিদদের খবরাখবর নিতাম, তাদের শরীর-টরির কেমন আছে, জিজ্ঞেস করতাম। ওইসব বাড়ির মানুষরা ভাবত, আমি বাড়াবাড়ি রকমের উৎসাহ দেখাচ্ছি, বাড়ির গাছপালাদের ব্যাপারে অতিরিক্ত নাক গলাচ্ছি ইত্যাদি।

মিদোরি কিন্তু ঝলমলে পাতার বাহার নিয়ে বেড়ে উঠছিল, আর আমি অবাক হয়ে ওকে দেখতাম। এইজন্যই আমরা মানুষেরা ওদের প্রজাতির নাম রেখেছি অ্যাক্টিনোফিলা, অর্থাৎ ঝলমলে পাতা। তবে ওদের বিষয়ে বেশ কিছু খারাপ কথাও বলা হয়, যেমন ওরা নাকি আগ্রাসী গাছ, এই উদ্ভিদ প্রজাতি নাকি মাটির দখল ছাড়ে না আর কাউকে। এগুলো খুবই অন্যায্য এবং বৈষম্যমূলক মন্তব্য বলে মনে হয়েছিল আমার। আমরা মানুষেরা নিজেদের কুঅভ্যাসগুলোকে মনুষ্যজগতের বাইরের প্রাণেদের ওপরে এভাবেই চাপিয়ে দিই অনায়াসে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কক্ষনো মিদোরির সঙ্গে এরকম করব না।

মিদোরি নিজের জায়গা খুঁজে নিয়েছিল আমার শোবার ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, যে জানালা দিয়ে শহরটা দেখা যায়, তার কাছেই সে থাকত নিজের মাটির গামলার মধ্যে। পাঁচ বছর যুগল জীবন কাটানোর পরে গত শীতে মিদোরি পাতা ঝরানো শুরু করল। প্রথমদিকে মাঝে মাঝে শুকনো পাতা ছড়িয়ে থাকত মেঝের ওপর, তার বেশি কিছু না। ওর ঝরাপাতা লক্ষ করে আমি নিয়মিত পানি দিলাম, পুষ্টিকর তরল উদ্ভিদ-খাদ্যের পরিমাণও একটু বাড়ালাম। এত কিছুর পরেও মিদোরি তাজা সবুজ পাতা ঝরাতে শুরু করল, আমার চিন্তা বেড়ে গেল। জানলার বাইরে তখন ঘনঘোর শীত দাপাচ্ছে, আমি বাইরে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিলাম, সারাক্ষণ মিদোরির দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। অসম্ভব উদ্বেগ, অসহায়ত্ব আর দুশ্চিন্তা নিয়ে। তীব্র বিষণ্ণতার চাপে আমি আমার সেই উন্নাসিক উদ্ভিদবিজ্ঞানী বন্ধুকেও ফোন করলাম। সে আমার দুশ্চিন্তা হেসেই উড়িয়ে দিল, “এখন শীতকাল, এ সময় চিরহরিত গাছেরাও দু-চারটা পাতা ঝরায়, এটা কোনো ব্যাপারই না!”

মিদোরি কিন্তু সবুজ পাতা ঝরানো বন্ধ করল না, পাতা কমতে কমতে একসময় সে ন্যাড়া হয়ে গেল প্রায়। আমি বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম, শুধু পাড়ার রোজকার দরকারি জিনিসের দোকান আর গাছের দোকান ছাড়া কোথাও যেতাম না। আমাকে এত ঘনঘন আসতে দেখে গাছের দোকানের লোকটা ভুরু কোঁচকাত। দশবারের বারও যখন কিচ্ছু না কিনে গাদা গাদা প্রশ্ন করতে লাগলাম, লোকটা আর উত্তর না দিয়ে সোজা আমাকে দরজা দেখিয়ে দিল। কাজের জায়গায় একটা লম্বা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম, আমার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর দেখাশোনা করার জন্য আমার ছুটি চাই। ছুটি পেলাম না, ফলে কাজটাই ছেড়ে দিতে হল। রাতেও একদম ঘুম হচ্ছিল না আমার। আমি মিদোরির চারপাশে অনেকগুলো জোরালো ফ্লুরোসেন্ট বাতি লাগিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ওর খুব সামান্য পরিবর্তনও আমার চোখ এড়িয়ে না যায়।

একদিন বেশ গভীর রাতে ঝুপ করে একটা শব্দ হল, আমি উঠে দেখলাম, মিদোরি শেষ পাতাটাও ঝরিয়ে ফেলেছে। যথেষ্ট হয়েছে! আমি মিদোরির দিকে তাকিয়ে, ওর কাণ্ডটা ধরে প্রাণপণে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে বললাম, “মিদোরি, এটা কী হচ্ছে?” ওর বাদামি ন্যাড়া কাণ্ড আর ডালগুলোর মধ্যে আঁতিপাঁতি করে কোনো একটা চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করছিলাম, কিছু একটা সূত্র, কী ঘটছে, তা বোঝার কোনো একটা উপায়। হঠাৎ চোখে পড়ল মিদোরির সারা শরীর জুড়ে ছোটো ছোটো অসংখ্য ছিদ্র, হয়তো এগুলোই ওর অন্দরে ঢোকার পথ! আহা, যদি একবার ঢুকতে পারতাম! কিন্তু না, আমার মানুষী চোখের ক্ষমতা আছে, ওর ভিতরে কী হচ্ছে তা দেখার, না এই স্থূল মনুষ্যশরীরের ক্ষমতা আছে ওই ছোটো ছোটো ছিদ্র দিয়ে মিদোরির অন্দরে ঢোকার।

আজকাল নানারকম আলোচনা চলে মানবপ্রজাতির বাইরের প্রজাতিদের দুনিয়া নিয়ে। প্রজাতি-উল্লম্ফন বা স্পিশিজ় জাম্পের কৃতকৌশল নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা হয় বলে শুনি। যাদের পোষ্য প্রাণী আছে ঘরে, তারা অনেকেই প্রচুর টাকা খরচ করে পোষ্যদের চেতনাজগতের মধ্যে ঢুকতে চায়, মূলত পোষ-মানা প্রাণীদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে বলে। এটা এখনও সরকার অনুমোদিত প্রযুক্তি না, তাই এর ব্যবহার একেবারেই বেআইনি। আমি ইনটারনেটের গোপন গলিঘুঁজিপথে, যাকে ডার্ক নেট বলে, তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে এক স্পিশিজ় জাম্পারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেললাম। সে বলল, এই পদ্ধতি মানুষ আর পোষ্য প্রাণীর মধ্যে যোগাযোগের কাজ করে বটে, কিন্তু তার জানা-মতে শুধু একজন মানুষই একবার তার গৃহপালিত উদ্ভিদের চেতনাজগতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। সেই মানুষ আর ফিরে আসেনি, তাই এই প্রযুক্তি তার ক্ষেত্রে কতখানি কার্যকর হয়েছে বা হয়নি, তা বলা মুশকিল। আমি স্পষ্ট বলে দিলাম যে, আখেরে এর ফল কী হবে, সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, বরং খরচ কত হবে, সেটা জানা দরকার।

“আপনার কপাল ভালো, বুঝলেন?” স্পিশিজ় জাম্পার আমাকে বলল, “ডার্ক নেটে একটা খবর এসেছে, ওরা কিছু পরীক্ষামূলক স্পিশিজ় জাম্পারকে খুঁজছে। আপনি আবেদনপত্র জমা দেন; মানুষ-উদ্ভিদ উল্লম্ফনের জন্য কেউই যেহেতু আবেদন পাঠায় না সাধারণত, আপনি হয়তো বিনা খরচেই সুযোগ পেয়ে যাবেন।”

আমি তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে লগ অফ করলাম, তারপর ডার্ক নেটে যেখানে ঢুকে আবেদন করতে বলেছিল, সেখানে গেলাম। একটা সম্মতিপত্রে সই করতে হল:

“আমার মনুষ্যচেতনা আর কখনও ফিরে না-ও আসতে পারে,

সে কথা সচেতনভাবে জেনেই আমি এই পদক্ষেপ নিচ্ছি।”

তারপর আমাকে ৫০ মিলি ফাইটোকমিউনিকেবিলিটি স্পিরিট নামক একটা বিকট সবুজ তরল পদার্থ গলায় ঢালতে হল, পচে-যাওয়া আয়ুর্বেদিক পাঁচনের মতো তার স্বাদ। মিদোরির কাণ্ডের উপর একটা মাইক্রোচিপ বসাতে হল, আরেকটা মাইক্রোচিপ বসাতে হল আমার চামড়ার তলায়। আমাদের পাড়ার নাপিতের দোকানের পিছনদিকে এইসব বেআইনি কাজকর্ম হয়, আমার আরও কিছু টাকা খরচ হল ঠিকই, কিন্তু ওরা মাইক্রোচিপটা চামড়ার তলায় ঠিকঠাক বসিয়ে দিল। এই প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপটা সব থেকে বিরক্তিকর ছিল। আমাকে মিদোরির সামনে চোখ বুজে বসে বসে দম নিতে বলা হল। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা—কত সময় কেটে গেল। কিন্তু কিছুই আর হয় না।

হঠাৎ একসময় মনে হল আমি মিদোরির কথা শুনতে পাচ্ছি:

“এইভাবে তুমি আমার মনের মধ্যে ঢুকতে পারো না, এটা আমার এলাকা,

আমার একান্ত আপন জায়গা, তুমি তার দখল নিতে পারো না!”

ওর রাগে ফেটে-পড়া গলা শুনে আমি চোখ খুলে ফেলেছিলাম, দেখি শুধু সবুজ আর সবুজ। আমি সাফাই দেওয়ার জন্য মুখ খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারি, আমার মুখটা গলে আধা-তরল একটা অবস্থায় চলে গেছে। আবারও মিদোরির গলা শুনি, “আমি কোনো সাফাই শুনতে চাই না, এক্ষুনি আমার মেরিস্টেমের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে বের হও!” আমাকে আওয়াজ করে কোনো কথা বলতে হল না, মিদোরি আমার ভাবনাগুলো এমনিতেই শুনতে পাচ্ছিল। প্রথমে একটা প্রশ্ন মাথায় এল, মেরিস্টেম আবার কী জিনিস, কিন্তু এইসব খোঁচা দেওয়া প্রশ্ন না করে বরং ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত ভেবে বললাম, “আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, ভেবেছিলাম তোমার শরীর খারাপ, তাই তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছিলাম। আমি তোমাকে হারাতে চাই না, মিদোরি!”

মিদোরি বেশ আহত গলায় কথা বলে যাচ্ছিল, “এত নাটক করার কিছু নেই, আমি তোমার বাবার মতো কেউ না। আমার কিছু হয়নি। এবারের শীতটা যেমন অসহ্য, তেমনি অসহ্য তোমার আচরণ। আমার আর আমার জাতভাইবোনদের ব্যাপারে তোমার কৌতূহল বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। আমার তাই মনে হল, আমিও একটু বাড়াবাড়ি করে দেখি, যদি তাতে কোনো সুরাহা হয়। তাই পাতাগুলো সব ঝরিয়ে দিলাম। তা-ই বলে তুমি সটান আমার চেতনাজগতে ঢুকে পড়বে? জিজ্ঞেস করেছিলে একবার? অনুমতি নিয়েছিলে? এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন আমার প্রতি তোমার কত মনোযোগ, কত যত্ন করছ আমার। অন্যদিকে আমার নিজের লোকদের ব্যাপারে, আমার জিনতুতো ভাইবোনদের ব্যাপারে শুধু গোয়েন্দাগিরি করে যাচ্ছ, তাদের লাতিন নাম খুঁজছ! একবারও কি তোমার মনে হয়েছে, এইভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে বা আমার নিজের লোকজনকে জানার চেষ্টা করছ বলেই আমি আমার পাতাগুলোকে ঝরে পড়ে দিতে যাচ্ছি? আমি তোমাকে ইশারায় জানাতে চাইছিলাম, তোমার এই খোঁচাখুঁচি করে জ্ঞানান্বেষণের প্রক্রিয়াটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।”

মিদোরির কথা শুনে আমি এত থতোমতো খেয়ে গিয়েছিলাম যে, আর কিছু ভেবে উঠতে পারছিলাম না। মিদোরি বলে যেতে লাগল, “আর আমাকে জানাটাই-বা এত জরুরি কেন? সঙ্গে থাকার চেয়েও জরুরি? সঙ্গে থাকা শেখার দরকার নেই? আমি তো তোমার থেকে এমন কিছু আলাদা না, দুজনেই আমরা বহুকোশী। আমরা পরস্পরের দম ভাগাভাগি করে শ্বাস নিই। আমার প্রজাতির লোক পূর্ণবয়স্ক হবার পরেও আমাদের কোশের মধ্যে মেরিস্টেম থেকে যায়, এটা সত্যি। মেরিস্টেম নিজেকে আরও বিভাজিত করতে থাকে, আর বাড়তে থাকে ক্রমাগত। এমন সব কোশ তৈরি হয়, যার কথা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা তোমাদের থেকে অনেক বেশি উন্নত প্রজাতি, বুঝতে পারছ?”

আমি পুরোপুরি বাক্রুদ্ধ, স্কুলের উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাসগুলোর কথা আবছা আবছা মনে পড়ছিল শুধু। মিদোরির শেষ কথাগুলো কানে এল, “আমার চেতনার মধ্যে ঢুকে পড়ার কোনো অধিকার নেই তোমার। আমাকে সাহায্য করারও কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা, মানুষেরা, নিজেরা নিজেদের দেখাশোনা করতে পারলেই যথেষ্ট।”

আমি মিদোরিকে ছেড়ে বের হয়ে যেতে যেতে, ওর উদ্ভিদচেতনার বাইরে ফেরার চেষ্টা করতে করতে দেখছিলাম, ও কেবল বাড়ছে, আর বাড়ছে, আর বেড়েই চলেছে।

আর আমার মনুষ্য-অস্তিত্ব ক্রমশ মুছে যাবার কারণে আমিও দম নিতে নিতে হয়ে যাচ্ছি মিদোরির মতন কেউ!

Tags: অলীক অনামিকা, দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সুমিতা বীথি