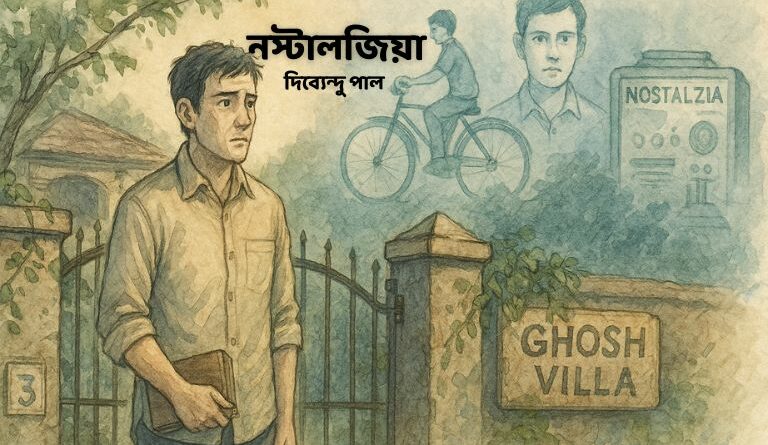

নস্টালজিয়া

লেখক: দিব্যেন্দু পাল

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

৩০ মে ১৯৯৫

ভবিতব্য নিজের চেনা পথ ছেড়ে পৃথক পথে হাঁটে না। সামান্য জ্ঞান তো তা-ই বলে। কিন্তু হায় রে অবুঝ মন! যাবতীয় যুক্তিতক্ককে পাত্তা না দিয়ে স্বপ্নের মরীচিকায় আশার স্রোত খুঁজে বেড়ায়। রৈখিকতার কঠিন নিয়মে, একচিলতে অসম্ভব মুহূর্তের অনুসন্ধানে গুমরে মরে। এই নিয়ে হয়তো পঞ্চাশবার ‘শোলে’ দেখছি। সেই মুহূর্তটা এসে গেল। গুলিতে মরে গেল অমিতাভ বচ্চন। বিরু জয়ের হাত থেকে খুঁজে পেল সেই বোকা বানানোর পয়সাটা। ঝনঝনে আবহসংগীতের সঙ্গে বিরু বুঝতে পারল জয়ের কারসাজি। কী করে এতদিন জয় নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে গেছে। ভাগ্যকে ফাঁকি দিয়েছে বারে বারে। এরপর ধর্মেন্দ্রর সেই ‘চুন চুন কে মারুঙ্গা’র অঙ্গীকার। উফফ! বুকটা মুচড়ে উঠল আবার। নিয়মমাফিক আমার ভেজা চোখ। জয় কেন বেঁচে গেল না? আমার কথা শুনলে হয়তো পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আজ হয়তো অলৌকিকভাবে সিনেমার জয় বেঁচে যাবে।

একের পর এক ব্যাখ্যাতীত ঘটনা সব ঘটে চলেছে। প্রথমত, কেন যেন মনে হচ্ছিল, সোফার উপর বিরাজমান বরুণের বাবা হস্টেল সংক্রান্ত কিছু বলবেন। পরক্ষণেই তিনি হস্টেলে গ্রুপিজ়্মের খারাপ দিকের সাবধানি বার্তাস্বরূপ এক দীর্ঘ ভাষণ শুরু করে দিলেন। এখানেই শেষ না। বরুণের মা বিদায় উপহারস্বরূপ একটি বই দিলেন। আশ্চর্যভাবে পূর্বাভাস পাচ্ছিলাম যে, বইটি হয়তো ‘নৌকাডুবি’ হবে। মোড়ক খুলে হলদে রঙের পেপারব্যাক দেখে সন্দেহের অবসান হল। বইটি সেই কালজয়ী উপন্যাস বই-কি। কী জানি, হয়তো বেশি ভেবে ফেলছি। কাল আমার কলকাতা ছেড়ে নাগপুরে গমনের দিন। কথাটা ভাবলেই বুকের ভেতর কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। এতদিনের চেনা অলিগলি, বাড়ি, সব ফেলে নতুন এক শহরে গিয়ে নতুনভাবে শুরু করতে হবে। কাল থেকে কলকাতা শুধু স্মৃতিতে থাকবে। মনটা বড্ড ভারাক্রান্ত। মায়ের জন্যে, বাবার জন্যে আর সব থেকে বেশি, বরুণের জন্যে!

গত ছয় বছরের অভ্যাস। দিনে একটি বার হলেও দেখা করতেই হবে বরুণের সঙ্গে। বরুণ কিন্তু খুব একটা যায় না আমার বাড়ি। আমিই পড়ে থাকি ওদের এই পেল্লায় বাড়িটাতে। সেই কারণে মা-বাবা যে বিরক্ত, সেটা কারণে-অকারণে বুঝিয়ে দেয় তারা রোজ। অবশ্য তা সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্বে কোনো আঁচ আসতে দিইনি আমি। কাল থেকে কী যে হবে! যে রকমের বাল্মীকির মতো অভ্যাস বরুণের! কোনো না কোনো কাণ্ড করেই চলেছে। কে সামলাবে এবার থেকে ওকে? কম বাঁচিয়েছি ওকে! সে রিপোর্ট কার্ডে ওর বাবার সই নকল করে ধরা পড়েই হোক বা আলমারিতে লুকোনো প্রাপ্তবয়স্ক ম্যাগাজ়িন খুঁজে পাবার কাণ্ডই হোক, সমস্ত কুকর্মের পরিত্রাতাস্বরূপ আমাকে সামনে ঠেলে দিয়েছে ও বারে বারে। আমার মতো ভালো ছেলে যে আষাঢ়ে গল্প শুনিয়ে লোকদের বোকা বানাতে পারে, সেটা কেউই আশা করে উঠতে পারে না। মনের গহিনে আমি জানি, ওর আমাকে যতটা-না দরকার, তার থেকেও আমার ওকে বেশি প্রয়োজন। অন্য কোনো এক মানুষের নির্ভরতার ভারের মধ্যে একটা ভালো-লাগা আছে।

বরুণের ঘরে ঢুকে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। সেই প্রথম বিয়ার খাওয়া থেকে শুরু করে রাত জেগে চিট বানানো অবধি কত কিছুর সাক্ষী এই ঘরটি। ‘শোলে’ শেষ হবার পর নিশ্চুপ আমরা দুজনেই। আধশোয়া অবস্থায় বরুণ দেয়ালে লাগানো অমিতাভ বচ্চনের পোস্টারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। নীরবতা ভেঙে বলল, “ভেবে দেখেছিস, বিরু কিন্তু দিব্যি বেঁচে গেল? ওর গার্লফ্রেন্ড বিধবা নয় বলে নাকি?”

আমার মনের মধ্যে চেপে-রাখা আক্ষেপ যেন ফুটন্ত লাভের মতো বেরিয়ে পড়ল, “ধুস! ধুস! হিপোক্রিটের দল সব। ব্যাচেলার দেখলেই গায়ে ফোসকা পড়ে সবার। দেখলি না, আমাদের পাশের বাড়ির মেয়েটাকে চার মাসের মধ্যেই ভাগিয়ে দিল পাড়ার লোকেরা। ওর নাকি চরিত্র ঠিক না। যত্তসব! কী ব্যাপক দেখতে ছিল রে মেয়েটাকে। ধুস, কিছু জিনিস কখনও হবার নয়। আর তোরও বলিহারি। একেবারে যাদবপুরে চান্স পেয়ে যেতে হল! আমার কথাটা একবারও ভাবলি না? এবার একসঙ্গে কী করে থাকব, বলতে পারিস? তুই দায়িত্ব নিয়ে সব বারোটা বাজিয়ে দিলি, শালা।”

বরুণ কিছুটা নির্লিপ্তভাবে বলল, “আরে, আমি কি আর জানতাম নাকি, ক্লিয়ার হয়ে যাবে পরীক্ষা? সব গ্রহনক্ষত্র এক লাইনে ছিল বোধহয়। বাবাকে তাও একবার কায়দা করে বলেছিলাম, ‘কলকাতার গরম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। নাগপুরের আবহাওয়া কিন্তু ভালো শুনেছি।’ শুনে এই মারে কী সেই মারে। তাই আর কথা বাড়াইনি।”

“বুঝলাম, ছাড়! আজ শেষ দিন। কাল চলে যেতে হবে কলকাতা ছেড়ে। বাবাও যে ছাতার মাথা কোথা থেকে এই নাগপুরের ইঞ্জিনারিং কলেজ খুঁজে বার করল? তোর আর কী, তুই তো এখানেই আছিস। কী যে মন-খারাপ লাগছে না! সব কিছু বদলে যাবে কাল থেকে। কত কিছু ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।”

“তোর ভালোবাসা এখানে থেকে যাবে বলে মন-খারাপ, তা-ই তো? মোনালিসাকে দেখতে না পারলে কী হবে, সেই চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছিস। কী, ঠিক বলছি তো?” ব্যঙ্গের স্বরে বলল বরুণ।

যা বাবা! অবাক করে দেবার মতো ব্যাপার। বরুণের তো জানার কথা নয়। নিজের অন্তরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলোকে শব্দে পরিণত করিনি কখনও। ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দেয়নি কাউকে। বিশেষ করে বরুণকে। একেবারে সহ্য করতে পারে না মোনালিসাকে, “সে কী রে! তুই জানলি কী করে? তন্ত্রমন্ত্র করছিস নাকি? আমি তো কাউকে, মানে কাউকে বলিনি এই কথা।”

“আমি তো এখন জানি, ভাই। পকেটে হতাশ প্রেমিকদের মতো প্রেমপত্র নিয়ে ঘুরছিস। আজ অবধি দেবার সাহস হয়নি তোর। এখন যাবার আগে দিবি কি না ভাবছিস। তা-ই তো?”

“ডেঞ্জারাস ব্যাপার! কী করে বলে যাচ্ছিস এইসব?”

“তোকে আমি হাড়েহাড়ে চিনি। তুই কী করে ভাবলি যে, আমার কাছ থেকে চেপে যাবি ব্যাপারটা? আমার সঙ্গে চালাকি করে পার পেয়ে যাবি, ভেবেছিস? যা-ই হোক, ছাড় সেসব কথা। তুই বল, কী ব্যাপার? এত প্রেম কেন মোনালিসার জন্যে? ভালো দেখতে মানলাম, কিন্তু একটু পাগলা টাইপের লাগে না?”

“এই তোদের দোষ। সবাইকে যেন সেই একই রকমের ছাঁচে ফেলে দেখতে চাস তোরা। একটু অন্যরকম হলেই নাকি পাগল। কীরকম কবিতা লেখে, দেখেছিস? তোদের এই সাদা-কালো দুনিয়ায়, ডানা-ঝাপটানো প্রজাপতি হয়ে রং ছড়াতে এসেছে রে। প্রাণ খুলে হাসতে পারে কজন মানুষ?”

“তা ঠিক। এক্সাইটমেন্ট ছাড়া জীবন বড়ো কঠিন হয়ে যায়। এটা একেবারে মোক্ষম কথা বলেছিস।”

“কিন্তু আমি এখন ভাবছি যে, এইসবের মধ্যে আর যাব না, বুঝলি। মনে আছে জ্যোতির্ময়কে? কীরকম সবার সামনে অপমান করেছিল মোনালিসা। বাদ দে, আমার দ্বারা চিঠি দেওয়া হবে না। বুকে মোচড় দিয়ে উঠছে। অন্য কথা বল।”

খানিকক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙে বিড়বিড় করে বরুণ বলে উঠল, “তুই কি আদৌ জানিস, তুই কী চাস?”

“তুই খুব জানিস, না!”

কথার উত্তর না দিয়ে বরুণ বলল, “তুই চাইলে, আমি দিয়ে দিতে পারি। আমার উপর ছেড়ে দে ব্যাপারটা।”

“কিন্তু, তুই তো একদম পছন্দ করিস না ওকে। তোর কোনো অসুবিধে নেই? তা ছাড়া… বলছি তো, ছাড়।”

“দেখ, কালকে তো এমনিই কেটে পড়ছিস। বলা তো যায় না, কী আছে ভবিষ্যতে?”

বরুণ ঠিকই বলছে। আমার কাছে চিঠি থাকা আর না-থাকা একই ব্যাপার। এরকম অনেক চিঠি আমি লিখেছি মোনালিসাকে। কিন্তু দেবার কথা ভাবলেই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তাই সব ক-টা চিঠির পরিণতি হয়েছে এক, ডাস্টবিনের আবর্জনা! হাতে গুনে বলা যাবে, ক-টা মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি জীবনে। মুখোমুখি তো কোনোভাবেই পারব না। আমার কাজটা যদি বরুণ করে দেয়, খারাপ কী? অনেক ভেবে শেষে দিয়েই দিলাম দুই পাতার প্রেম নিবেদনে ভরা গোলাপি খামটা।

“ঠিক আছে, আমি দেখে নেব বাকিটা। কাল স্টেশনে দেখা হচ্ছে তাহলে।” দরজা বন্ধ করতে করতে বলল বরুণ।

আচমকা বরুণের টি-শার্টের হাতার নীচে দেখতে পেলাম। আবার অবাক-করা কাণ্ড: “এই! তোর হাতে এটা কী? শেষ দিনে যা সব খেল দেখাচ্ছিস! ট্যাটুর মতো মনে হচ্ছে। তাও আবার কোনো মেয়ের। এইসব জিনিস কোথা থেকে করালি? কবেই-বা করালি? আমি জানি না তো! কাকু জানে?”

“সে অনেক বড়ো গল্প। বিদায় বন্ধু।” বলে মুখের উপর সদর দরজা বন্ধ করে দিল বরুণ।

…

৩০ জুন ২০২৫

দমবন্ধ লাগছে! কী অসহ্য যন্ত্রণা। বুকের মধ্যে এক খচখচে শূন্যতা যেন শুষে নিচ্ছে ফুসফুস থেকে সব নিশ্বাস। মাথার ভিতরে যেন আলো-অন্ধকারের বিস্ফোরণ হচ্ছে। চোখের পাতা পাথরের মতো ভারী লাগছে। অতিকষ্টে চোখ খুলতেই আলোর তীক্ষ্ণ ঝাপটা অন্ধ করে দিল যেন। এ কোথায় আমি? শিরদাঁড়া বেয়ে এক তিরতিরে কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ল শরীরময়। সেই সঙ্গে বমি উঠে এল। শ্বাসনালি যেন চিরে যাবে। বুকের উপর দশটা হাতি চেপে বসছে। চোখ বন্ধ করতেই, অসংখ্য দৃশ্য শব্দোত্তর গতিতে কিলবিল করছে। কীরকম যেন এক নীল গন্ধ। পরাবাস্তব এক ঘোর যেন কাটতেই চাইছে না। মাথাটা ফেটে গেলেই মনে হয়, ভালো হয়।

অবিরাম লড়াই করে কিছুটা ধাতস্থ হলাম। একটি সাদা কাঠের চেয়ারে বসা অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করলাম। ফুলের সুবাসে মোহময় বাগান আমার চারদিকে। একটি সাদা-নীল ঢাউস ছাতা মাথার উপরে দেখতে পেলাম। সামনে, টেবিলে কাপে চা রাখা। নুড়িপাথরের সরু রাস্তা একটি সাদা রঙের বাংলো অবধি এঁকেবেঁকে চলে গেছে। বেশ পরিচিত পরিবেশ। পাথরের উপরে হাঁটার শব্দ পেলাম। বাংলোটা থেকে এক মহিলা হাউসকোট পরে এগিয়ে আসছে। ভীষণ চেনা লাগছে। আবার এক তীব্র ঝটকা লাগল মাথায়। কিন্তু তীব্রতা আগের পরিমাণে কম। মস্তিষ্কে চলমান দৃশ্যগুলো ক্রমশ স্থিতিশীল হচ্ছে। আরে, প্রিয়াঙ্কা তো! দৌড়ে আসছে এখন প্রিয়াঙ্কা। আমি এখন জানি, আমি কোথায়।

“কী গো! বমি হচ্ছে যে? আবার কী বাধিয়ে বসলে? ডাক্তার গুপ্তাকে ফোন করব?”

“না না, ঠিক আছে। একটু শরীর খারাপ লাগছিল। এখন ঠিক আছি।” গলাটা যত সম্ভব স্বাভাবিক করে বললাম।

“বারবার বলি, এত অনিয়ম কোরো না। একেই তোমার ফ্যাক্টরির লোকজনরা দিনরাত পাগল করে রেখেছে, তার উপর আবার লেখালেখির ভূত চেপেছে! বসে বসে কী সব ছাইপাঁশ ভাবো সারাদিন? তাও কী করে প্রেশারটা ঠিক থাকে তোমার, কে জানে? উলটে আমার প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে। যা-ই হোক, তুমি চলো ভিতরে।” একনিশ্বাসে বলে থামল আমার অর্ধাঙ্গিনী।

এখন অনেকটাই সুস্থ লাগছে। এখনও সব বুঝে উঠতে পারিনি। রীতিমতো দৌড়ে বাড়ি ঢুকলাম। সোজা গিয়ে ঢুকলাম রিডিং রুমে। মাথার যন্ত্রণাটা এখন অনেকটাই কমেছে। অবশ্য চোখ বন্ধ করলেই একসঙ্গে অনেক দৃশ্য ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রাক্তন অতীত মুছে নবীন স্মৃতি খোদাই করে দিচ্ছে মস্তিষ্কে। ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আলো-আঁধারির খেলা। বুঝতে পারছি যে, আমি ভুলে যাব সব আগের কথা। ভুলে যাবার আগে লিখে রাখার একটা চেষ্টা করে দেখি। লিখতে বসলাম তৎক্ষণাৎ…

জুন মাসের এক গুমোট দিন। ও! তারিখটা মনে আছে, ২৪। অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলাম বলে মনে আছে। বছরটা ছিল ২০২৫। রাতের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো এক বিকেল। স্মৃতির অগোচরে থাকা রাস্তাটা মিলে যাচ্ছিল অনেকটাই। অবশ্য ভট্টাচার্যিপাড়ার মনসা মন্দিরের পাশ ঘেঁষে যে কাঁচা রাস্তাটা গিয়েছিল, সেটা এখন দেখছি, সিমেন্টের হয়ে গেছে। গলির শেষে সেই বিশাল সবুজ গেটটা দেখতে পেলাম। শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা ‘ঘোষ ভিলা’, লতাপাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লাল রঙের ব্রিটিশ ধাঁচের বাংলোটা সময়ের কালচক্রে অনেকটাই মলিন। চারদিকে অযত্ন স্পষ্ট। বাগানময় ঝোপঝাড়ের আধিপত্য। কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর সতেরো-আঠেরো বছরের একটি ছেলে এসে দরজা খুলল। দেখে কেয়ারটেকার মনে হল। সেই বাড়িটা! কত সময় যে কেটেছে এই বাড়িতে! অবিকল একই রকম আছে বাড়িটা। ভিতরে ঢুকতেই কাঠের অর্ধবৃত্তাকার সিঁড়ি দিয়ে এক বয়স বয়স্ক মানুষ রীতিমতো দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। পনিটেল-করা চুল, চোখে পুরু চশমা, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। বরুণের দীপ্তি লক্ষণীয় ছিল। বরুণ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল, “কী রে! মিস্টার ইন্ডিয়া হয়ে গেছিস তো পুরো! কোথায় ছিলিস রে এতদিন? ট্যাটু করে ফেলিসনি তো কোনো?”

প্রত্যুত্তরে আমি শুকনো এক হাসি দিলাম। বরুণ আরও কত কিছু বলে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি সেই সব কিছুই যেন শুনতে পারছিলাম না। সময় যেন হঠাৎ থমকে গেছে। ফিরে গেছি সেই ছোটোবেলায়। আমার সব থেকে কাছের জায়গাটায়। এই তো এক্ষুনি বরুণের মা দৌড়ে এসে বলবে, “ঠিক সময় এসে পড়েছিস। চিজ়-অমলেট খাবি তো?” আবার অন্যদিকে বরুণ এসে টেনে নিয়ে যাবে নিজের ঘরে। যাবার আগে বরুণের বাবা দেশ-বিদেশের কোনো এক গল্প বলবেন।

বর্তমানের বরুণের ঝাকুনিতে সংবিৎ ফিরল। আজও টেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। সেই ঘরটাতে! দেয়ালে সাঁটা আর্নল্ড, শচিন কেউ নেই আর। তাদের বদলে জায়গা করে নিয়েছে সাদা রঙের সব চার্ট, বিদঘুটে অঙ্কের আঁকিবুকি। শুধুমাত্র অমিতাভ বচ্চন লাল রঙের জামা পরে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সেই একই জায়গায়। একটু ফ্যাকাশে হয়েছে ছবিটা। খাটে বসে বরুণ আবার বলা শুরু করল, “তো কী চলছে, বন্ধু? এইরকম দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মতো অবস্থা হয়েছে কেন?”

উত্তরে কিছুই বলার ছিল না। বলতে ইচ্ছে করছে না। ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ভাবছিলাম, কোথায় যাই। কী মনে হল, এক সাইবার কাফে দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়েছিলাম। ইমেইল খুলে দেখি, অসংখ্য মেইল পাঠিয়েছে বরুণ। একবার দেখা করার জন্যে আকুল হয়ে পড়েছে। চলেই এলাম তাই এখানে।

বরুণ অনবরত বলে যাচ্ছিল, “জানিস, গত দুই বছরে তোদের কত খুঁজেছি? তোর বাড়ি গিয়ে শুনলাম, তোরা নাকি অনেকদিন হল, তোদের বাড়ি বিক্রি করে কোথায় যেন চলে গেছিস। মোনালিসার বাড়ি গিয়ে দেখলাম, সেখানে এক পেল্লায় ফ্ল্যাটবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও তোদের খবর পেলাম না। তোর ফেসবুকের অ্যাকাউন্টটাও বহুদিন নিষ্ক্রিয়। কারও সঙ্গে যোগাযোগও রাখিসনি। শুধু একজন বলছিল, তুই নাকি কলকাতার বাইরে, কোথায় এক পাহাড়ে নাকি চাকরি করিস। শেষমেশ আমাদের বানানো সেই জয়_অ্যালাইভ-এর জিমেইলে পাঠিয়ে রাখলাম ইমেইল। কেন জানি না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোনো না কোনো একদিন তুই নিশ্চয়ই দেখবি অ্যাকাউন্টটা।”

“ইমেইল দেখেই এলাম। তুই তো আমার কোনো খোঁজেও নিসনি এতদিন। জানিসও না কিছু আমার ব্যাপারে। অবশ্য তাতে কোনো খেদ নেই। আমাদের সময়ের এক বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জন্যে এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তার লৌকিকতার জন্যে সময় থাকার কথা নয়। এইটুকু তো বুঝি রে বাবা।”

“জানি এইসব তোর রাগের কথা। কিন্তু দেবু…”

“দেখ বরুণ, আমি তোর জন্যে ভীষণ গর্বিত। তুই পেরেছিস। ক-টা লোক বলতে পারে বল তো, যে সে ওয়ার্ল্ড ফেমাস বৈজ্ঞানিক, বরুণ গোস্বামীর বন্ধু!”

“প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক বল।”

“মানে?”

“কিছুটা তুই জানিস। বাকিটা বলছি। যাদবপুরের পর আমেরিকায় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চলে গেলাম। অনেকরকম বেড়াজাল পেরিয়ে শেষে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে থিতু হলাম। গবেষণার বিষয় বদলালাম বেশ কয়েকবার। ফাস্ট ফরওয়ার্ড সিনেমার মতো কোথায় যেন সব সময় ফুড়ুত হয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না।”

“বিয়ে করেছিস?”

“সময় পেলাম না একদম। কিছু বছর আগের কথা। আমার জন্মদিন ছিল সেই দিনটায়। ডিসেম্বর হবার কারণে ইউনিভার্সিটির সবাই নিজের আপন মানুষদের কাছে চলে গিয়েছিল। গোটা ক্যাম্পাস ছিল নির্জন। কী মনে হল, একটা পাইন্যাপ্ল কেক কিনে নিয়ে এলাম। মোমবাতি জ্বালিয়ে কাটতে বসলাম। কিন্তু কেকটায় ছুরির আঁচড় বসাতে ইচ্ছে করল না। মোম গলে নরম কেকের মাঝে অদ্ভুত এক জন্তুর নখের মতো জমে গেল। সেই মুহূর্তে ধাক্কা দিল এক অনুভূতি। আমি কি সত্যি মানবসভ্যতার অগ্রগতির জন্যে কাজ করছি, নাকি নিজের খ্যাতি বাড়াতে লেগে রয়েছি? কীসের খ্যাতি আমার! দুটো কথা বলার লোক নেই। মা-বাবা গত হয়েছেন, পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছিল। স্মৃতি হাতড়েও কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন মোনালিসা আর তোর ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে আছে, তোদের বিয়েতে একদিনের জন্যে এসেছিলাম। সেই শেষ দেখা তোদের সঙ্গে। কী যে হল সেই দিন থেকে, ভিতর থেকে ভীষণভাবে ভেঙে পড়লাম। কাজে ভুল হওয়া শুরু করল। আমার এক গবেষণা নিয়ে কথা উঠতে লাগল। একসময় জল মাথার উপরে চলে গেল। একদিন সব ছেড়ে চলে এলাম এই বাড়িতে। সেই থেকে তোদের খুঁজে যাচ্ছি। তোদের খুব মিস করি রে। সেইসব দিন। তুই যে এইরকম ছুপা রুস্তম, সেটাই-বা কে জানত? সেই দিন আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা মোনালিসাকে গিয়ে চিঠিতে প্রেম নিবেদন!”

বরুণের উপর যেন কোনো কিছুতে ভর করেছে। সে অবিরাম বলে যাচ্ছে, “মনে আছে, তোর বিয়েতে মোনালিসার হঠাৎ হাসিতে অনেকেই ভড়কে গিয়েছিল! ভীষণ খুশি ছিল সেই দিন ও। কেমন আছে সে?”

“সে কথা হবে। কিন্তু আমি কি একটু রেস্ট নিতে পারি? ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।”

“সরি, সরি। আসলে আচমকা তোকে পেয়ে সব ভুলে গেছি। ঠিক আছে, পরে কথা হচ্ছে। তুই রেস্ট কর।”

দোতলার গেস্ট রুমে জায়গা পেলাম। মনে আছে, আগেও এটাই ছিল গেস্ট রুম। পরিপাটি সাজানো বিছানা, সাদা বেডকভার, দেখে এক অদ্ভুত শান্তি পেলাম। শুয়ে পড়লাম তৎক্ষণাৎ। নিমেষে ঘুমের অতল গভীরে ডুবে গেলাম। সে এক শান্তির ঘুম। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভাঙছিল, আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। একসময় পুরোপুরি ঘুম ভাঙল। দিনের আলো দেখতে পেলাম বাইরে। দেয়ালের ঘড়িতে তিনটে বাজে। মনে হচ্ছে, আরও ঘুমোই। টলতে টলতে ঘরের বাইরে এলাম, অথচ কাউকে দেখতে পেলাম না। অবশ্য বাড়িতে লোক বলতে তো বরুণ আর ছোটু বলে ছেলেটা।

একটি যান্ত্রিক শব্দ কানে এল, ঝিম-ধরানো এক শব্দ। দূর থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা। শব্দটাকে অনুসরণ করে নীচে পৌঁছোলাম, একটা দরজার কাছে। এই বাড়িতে অসংখ্যবার এসেছি, কিন্তু এইরকম কোনো দরজা তো আগে দেখিনি। সিঁড়িটা নীচে চলে গেছে, যেন কোনো সুড়ঙ্গ। শব্দের উৎস নীচেই আছে। আমি সিঁড়ি ভেঙে নামলাম এক বিশাল ঘরে। দেখে একটা ল্যাবেরটরি মনে হচ্ছে। চোখধাঁধানো আলো ঘরময়। ঘরের শেষ প্রান্তে বরুণকে দেখতে পেলাম। রকমারি মেশিনপত্র রাখা আছে ঘর ভরে। এক বিশাল বলের মতো একটি জিনিস দেখতে পেলাম, যার চারদিকে অসংখ্য তারের সমাবেশ। আমাকে দেখতে পেয়ে বরুণ এগিয়ে এল, “কত জন্ম ঘুমোসনি রে? এত ডাকাডাকি করেও তোর ঘুম ভাঙে না। রাতে খাবারের জন্যেও উঠলি না।”

আমি অবাক চোখে চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কী ব্যাপার এইসব?”

“সেটা বোঝানোর জন্যে তোকে কয়েকটা ব্যাপার বলতে হবে। মাথার উপর দিয়ে যেতে থাকলে বলিস। আমি ছিলাম প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, নিউ জার্সিতে। বিভিন্ন কাজের মাঝে একদিন আমার হাত লাগে এক অসমাপ্ত গবেষণার উপর। ওপেনহেইমের নাম শুনেছিস বোধহয়। আরে সেই অ্যাটম বোমাওয়ালা! তার এক ছাত্র ছিল, ডেভিড বোম নামে। সেই লোকটি টলম্যান’স প্যারাডক্স-এর সমাধান বার করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মাঝপথে পরিত্যাগ করেছিল গবেষণা।”

“কীসের প্যারাডক্স?”

“প্যারাডক্স মানে এমন এক অবস্থা, যে সমস্যার সমাধান থেকেও নেই। এই টলম্যান’স প্যারাডক্স অনুয়াযী, যদি কোনো সংকেত আলোর গতিকে হারিয়ে আরও দ্রুত পাঠানো সম্ভব হয়, তাহলে সেটা কারও সংকেত পাঠানোর আগেই তার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। মানে, কোনো তথ্য অতীতে চলে যেতে পারে। এতে কজ় অ্যান্ড এফেক্ট-এর নিয়ম ভেঙে যায়। অর্থাৎ কোনো ঘটনা ঘটার আগে তার ফল দেখা যেতে পারে। ডেভিড বোমের আসল কাজ ছিল টাকিওনিক অ্যান্টিটেলিফোন নিয়ে। সোজা ভাষায় বললে হবে অতীতে যাবার যন্ত্র।”

“মানে তুই কি টাইম মেশিন বলতে চাইছিস?”

“একরকম তা-ই, আবার না-ও। শুরু করলাম কাজ। কিছুতেই পারছিলাম না ক্র্যাক করতে। ক্রমশ মনে হচ্ছিল, হয়তো বোম সাহেবের মতো আমার গবেষণাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হব। অকস্মাৎ মাথায় খেলে গেল এক আইডিয়া। আমাদের মাথায় হিপ্পোক্যাম্পাস বলে এক অংশ আছে। সেখানে একরকম কোশ আছে, যার নাম প্লেস সেল। এই প্লেস সেল হার্ড ড্রাইভের মতো জমিয়ে রাখে সব পুরোনো স্মৃতিকে। সেখানে থাকে এপিসোডিক মেমোরি অর্থাৎ একটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ধরন, যা আগের অভিজ্ঞতা, সময়, স্থান, ভাব—সব কিছু খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রাখে। আর আমরা যখন স্মৃতিমন্থন করি, নিউরন রিপ্লে দ্বারা সিনেমার মতো দেখতে পাই সেইসব স্মৃতি। এই তথ্যের সাহায্যে এক নিউরোটেম্পোরাল রেজ়োনেটর (NTR) বানিয়েছি। নাম দিয়েছি ‘নস্টালজিয়া’। এই যন্ত্রটি কোয়ান্টাম মেমোরি ম্যাপিং ব্যবহার করে আমাদের পুরোনো স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনে। আপনার চেতনাকে সেই মুহূর্তের শরীরে পৌঁছে যেতে সাহায্য করে।”

“কী যা-তা বলছিস?”

“ওইদিকে দেখ। ওই যন্ত্রটা আমার সারাজীবনের পরিশ্রমের ফল। যেরকম ধর, স্পেস টুরিজ়্ম শুরু হয়েছে এখন, হয়তো সব ঠিক চললে এই মেশিন দ্বারা ফেলে-আসা মুহূর্তগুলো আবার বেঁচে দেখতে পারবে মানুষসভ্যতা।”

বিস্ময়কর বিবৃতি। সত্যি কি করা যাবে? আমি কোনো কথা বলছি না দেখে বরুণ বলে উঠল, “আমি ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন অনেকটাই করে ফেলেছিলাম। কিন্তু ওখানে অনেকেই আমাকে পাগল বলে কাজটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। কিছু মানুষ তো আবার ধারণা অনুকরণ করার চেষ্টা শুরু করে দিল। তাই একদিন সব ছেড়ে চলে এলাম। তিল তিল করে গড়ে তুললাম এই অলীক স্বপ্নকে। কিন্তু একটা বড়ো অসুবিধা আছে। আমি কিছুক্ষণের জন্যে অতীতের কোনো মুহূর্তে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে পদ্ধতিটা। যন্ত্রটা মডিফাই করলাম দুটি মানুষের জন্যে। টু-পার্সন মেমোরি ব্রিজ মোড-এ, NTR একটি নিউরাল ফেজ় এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট কয়েল ব্যবহার করে দুজন মানুষের মস্তিষ্ককে যুক্ত করবে। আর যদি তাদের কোনো একই স্মৃতি থাকে, ঠিক যেমন তোর আর আমার আছে, তারা দুজনেই সেই সময়ে ফিরে যেতে পারবে।”

এবার বুঝলাম, কেন বরুণ আমাকে উন্মাদের মতো খুঁজছিল। আমাকে তার গবেষণার গিনিপিগ হিসাবে লাগবে। খারাপ লাগা উচিত, কিন্তু লাগল না। কোনো কিছুতেই আর খারাপ লাগে না আর।

বরুণ বলল, “শোন-না! তুই প্লিজ় আমাকে সাহায্য কর। দেখ, তোকে ছাড়া হবে না রে। প্লিজ়, প্লিজ়, রাজি হয়ে যা।”

“কী করতে হবে আমাকে?”

“আমি আজীবন তোর কাছে ঋণী থাকব এর জন্যে।”

“বুঝলাম। কিন্তু কী করতে হবে, সেটা তো বল।”

“শোন! আমাদের দুজনে মিলে যাবার আগে তোর একটু ধাতস্থ হতে হবে ‘নস্টালজিয়া’র সঙ্গে। তার জন্যে তোকে একা যেতে হবে প্রথমে। বেশিক্ষণ থাকতে পারবি না, কিন্তু এটা দরকার। কারণ দুজনের একসঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে সময়টা বেশি হবে। তার জন্যে অভ্যেস থাকা দরকার তোর।”

বরুণ আমাকে এক বিশাল ট্রানজিস্টারের মতো দেখতে এক যন্ত্রের কাছে নিয়ে গেল। সেই যন্ত্রে লাগানো তারের জঞ্জাল, এক হেলমেটের মাথায় যুক্ত হয়েছে, যা এক চেয়ারের উপরে রাখা আছে। বসলাম চেয়ারে। একটু উত্তেজনা যে হচ্ছিল না, তা নয়, কিন্তু বরুণকে সেটা বুঝতে দিলাম না। মাথায় হেলমেটের মতো কিম্ভূত জিনিসটা পরিয়ে দিয়ে বরুণ বলল, “এবার মনে কর তোর কোনো স্মৃতিকে। এমন কোনো মেমোরি, যা তুই খুব ভালোভাবে মনে রেখেছিস। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফেরত আসবি এখানে, চিন্তা নেই। আমি তো আছি।”

“কিছু মনে পড়ছে না।” আমি বললাম। সত্যি কিছু মনে পড়ছে না। এই মুহূর্তে যেন খালি হয়ে গেছে মাথাটা।

“তুই ভাব, দেবু! আমি শুরু করি।” এই বলে বরুণ যন্ত্রটা চালু করে দিল। শুরু হল ঝিম-ধরানো সুরধ্বনি। আচমকা মনে পড়ল ছোটোবেলার এক কথা। বাবা আমার জন্যে সাইকেল কিনে বাড়ি ফিরেছিল। সেই দৃশ্যটা অবিকল মনে আছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন সব শূন্য হয়ে গেল। আশপাশে হয়ে গেল সব নিকষ…

…

যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে। চোখ খুলতেই বমি উঠে এল। কীরকম যেন এক ধাতব স্বাদ জিবে। বরুণ একটা ট্যাবলেট দিল আমাকে। সেটা খেয়ে আস্তে আস্তে সুস্থ হলাম। কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, আমি এক অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছি। কিছুক্ষণের জন্যে আমি আমার ছোটোবেলায় ফিরে গিয়েছিলাম। আমি আবার সেই মুহূর্তগুলো বেঁচে এলাম। বাবার আওয়াজ শুনতে পেলাম কতদিন পরে। বাবা বলেছিল, ক্লাস এইটে প্রথম পাঁচে আসতে পারলে সাইকেল কিনে দেবে। পারিনি আমি। অষ্টম হয়েছিলাম। রেজ়াল্টের পরদিন ছিল রবিবার। বাবা সকালেই কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিল। দুপুরের সময় আমাকে অবাক করে নতুন সাইকেল নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল বাবা। বাবাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম। বাড়িতে হইহুল্লোড় হয়েছিল কত। সেই সোনালি স্মৃতিটা আবার দেখে এলাম। না, শুধু দেখে না, বেঁচে এলাম। বুকের মধ্যে থেকে কিলবিল করে উঠে এল একরাশ কান্না। অঝোরে কেঁদে ফেললাম। বাবা মারা গেছে সেই কলেজে পড়ার সময়। মা জানি না, কেমন আছে এখন?

বরুণ আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, “আমি যে কত কেঁদেছি! স্মৃতিতে ফিরে বাঁচার মধ্যে যেমন এক উদ্দাম উষ্ণতা আছে, ঠিক সেইভাবেই তাতে এক চোরা ব্যথাও আছে। কারণ যা আমরা ফিরে পাই, তা শেষমেশ আবার হাত ফসকে হারিয়ে যায়, আবার!”

আমার মাথায় তখন অনেক কথা ভিড় করছে ক্রমশ।

বরুণ বলল, “আজ এতটাই থাক। অনেক চাপ গেছে তোর উপর। আবার পরে হবে।”

আমরা উপরে নিজেদের ঘরে চলে এলাম। বরুণের চোখে-মুখে উত্তেজনা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। অবশ্য আমাকে সেই বিষয়ে আর কিছু বলল না। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই কাটল দিনটা। পুরোনো অথচ জীবন্ত এক স্মৃতি, মাথার মধ্যে এক চিনচিনে ব্যথা, বমি-বমি ভাব—সব মিলিয়ে এক অস্বস্তিকর অনুভূতি। বাড়িটার নিস্তব্ধতা অস্বস্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

এরপর তিন দিন কেটে গেল। বরুণ বেশির ভাগ সময় নিজের ল্যাবেই কাটাল। সে যেন পরীক্ষার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আমার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ পরীক্ষা করল। আমি বেশির ভাগ সময়েই বাড়িটায় ঘুরে আর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। ক্লান্তি যেন যেতেই চাইছে না। রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল। অকস্মাৎ একটি কথা মনে হল, “এই শোন বরুণ! একটা কথা বল। স্মৃতিতে ফেরত গিয়ে কি আমরা শুধু রিপ্লে দেখছি? নাকি আমরা অন্যরকম কিছু করেও ফেলতে পারি? সেইরকম হলে কী হবে?”

ক্ষণিকের জন্যে যেন বরুণের কপালে বলিরেখা দেখতে পেলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বাভাবিক হয়ে গেল সে, “দেখ, তুই যখন সময়ে ফেরত যাস, তখন তোর এই সময়ের কথা কিছু মনে থাকার কথা নয়। হয়তো আভাস পেতে পারিস কিছুটা, পুরোটা মনে থাকার কথা নয়। অবশ্য একটা ব্যাপার দেখছি, শরীরে এক বিশেষ রকমের বদল হলে হয়তো মনে থাকতে পারে।”

“আমার একটা ঘটনা খুব বদলানোর দরকার, বরুণ। কিছু যদি বদলে যায়, তাতে কি আমাদের বর্তমান বদলাবে?”

বরুণ হেসে বলল, “বদলের মুহূর্তে থেকে এক বিকল্প বাস্তবতা জন্ম নেবে। হয়তো তোর আগের অস্তিত্ব বদলে এক নতুন অস্তিত্ব গড়ে উঠবে। হয়তো কিছুটা মনেও থেকে যেতে পারে আগের কথা। কিন্তু এইসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ছাড়!”

আজ আমাদের দুজনের একসঙ্গে অতীতে যাবার কথা। অনেক ভেবে নির্ণয় করা হল এক স্মৃতি, যেটা দুজনেরই মনে আছে। সত্যি বলতে বরুণই মনে করিয়ে দিল সেই দিনটার কথা। আমার কলকাতা ছেড়ে নাগপুর যাবার আগের দিনের কথা। হেলমেট চাপিয়ে বসলাম দুজনে। দেখেতে পেলাম, বরুণ নিজের ল্যাব কোটটা খুলে রেখেছে। তার শরীরে অজস্র ট্যাটু। হাতে একটি মুখের ট্যাটু চিনতেও পারলাম সহজে। কিছু বলার আগেই শুরু হয়ে গেল সেই ঘুমপাড়ানি আওয়াজটা। তলিয়ে গেলাম সেই দিনটার স্মৃতিতে…

…

আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৃত্তান্ত লিখে ফেললাম তাড়াতাড়ি। কিন্তু এখন আর মনে করতে পারছি না ঠিক করে। মাথাটা পরিষ্কার এখন। স্মৃতি এখন একটাই। পিছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে পিছনে ঘুরে দেখি আমার চোদ্দো বছরের মেয়ে উমা দাঁড়িয়ে আছে, “বাপি! মা খেতে ডাকছে। চলো, আজ তোমার পছন্দমতো আলু-পোস্ত হয়েছে।”

কথাটা বলে চলে যাচ্ছিল উমা। আমি ডেকে বললাম, “এই শোন। একটা কথা বল তো!”

“কী?”

“আমি কেমন বাবা? মানে আমি ভালোমানুষ তো?”

“যা বাবা! ভালো হবে না কেন? ও না, মনে পড়েছে। উলটো-পালটা ব্যাপার আছে তো!”

“কী?”

“তোমাকে এতবার বলা সত্ত্বেও আমাকে নিজের একটা গাড়ি কিনে দিচ্ছ না!”

“বুঝতে পেরেছি, থাক, তোকে আর বলতে হবে না। তুই যা, আমি আসছি।”

০১ জুলাই ২০২৫

বেঙ্গালুরু থেকে সকালের ফ্লাইট ধরে কলকাতা পৌঁছোলাম, বহু বছর পর। ভট্টাচার্যিপাড়া গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। মনসা মন্দিরের পাশের রাস্তাটা ভগ্নদশায় পেলাম। সুরকি ফেলে কিছুটা ঠিক করার চেষ্টা করা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। কাদায় হাঁটা যাচ্ছে না ঠিক করে। অনেক কষ্টে পৌঁছোলাম ঘোষ ভিলা। কিন্তু সেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছে এক পোড়ো বাড়ি। দেয়াল ভেঙে পড়েছে। বাড়িটাকে জংলি গাছেরা জাপটে ধরে রেখেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেক বছর পরিত্যাক্ত বাড়িটা। জঙ্গলের জন্যে ভিতরে যাবার উপায়ও নেই। চারদিকে কেমন যেন এক নিকষ হতাশার ছায়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার ফিরে এলাম রাস্তাটা ধরে। মনসা মন্দিরের ভিতরে পুরোহিত সন্ধ্যা আরতি করছে। ভিতরে ঢুকে সিমেন্টের এক বসার জায়গায় গিয়ে বসলাম। আমি আর সেই পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নেই মন্দিরের ভিতরে। ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে ধুনোর গন্ধ আর ধোঁয়া কিছুক্ষণের জন্যে মাথার মধ্যে সব কিলবিলে ঢেউ শান্ত করে দিল। পুজো শেষ হল কিছুক্ষণ পর। আমাকে দেখে প্রসাদ দিতে এগিয়ে এলেন মন্দিরের পুরোহিত। প্রসাদ হিসাবে কুচি ফল আমার হাতে দিয়ে হাসলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা পুরোহিত মশাই, একটা কথা বলুন। এই পাশের গলির শেষে যে বাড়িটা ছিল, সেটার কী হল? এইরকম ভাঙাচোরা অবস্থায় কেন এখন?”

পুরোহিত মশাই অবাক স্বরে বললেন, “সে কী! তুমি ঘোষেদের খোঁজে এসেছ নাকি? সে তো অনেকদিনের ব্যাপার।”

“একটু বলুন-না প্লিজ়, কী ব্যাপার।”

“খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার। ঘোষের ছেলেটা বেশ ভালো ছিল। বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসেছিল। অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল। ক্রমশ মেয়েটি কেমন যেন হয়ে গেল। হাসির দমক থামানো যেত না। একটি বাচ্চা হল, ছেলে। তারপর যেন পাগলামোটা আরও বেড়ে গেল। কোনো অপদেবতার প্রকোপ পড়েছিল বউটার উপর। ওর বর আর বাচ্চা নাকি অন্য জগতের লোক, দেখলেই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিত। অনেক ডাক্তার দেখানো হল। শেষের দিকে এক ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হত। একদিন কী করে যেন, গভীর রাতে, দরজা খুলে, নিজের ঘুমন্ত বাচ্চা আর বরকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলল। তারপর ঘোষেরাও বাঁচেনি বেশি দিন। জেল না পাগলাগারদ, কোথাও একটা নিয়ে গিয়েছিল বউটাকে। সেই থেকে এই অভিশপ্ত জায়গাটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তা তোমার কী দরকার, বাপু?”

“বউটার নাম কী ছিল, মনে আছে?”

“সে কি আর ভোলা যায়। টুম্পা বলে ডাকত সবাই।”

ট্যাক্সি ধরে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলাম। মোনালিসার ডাকনাম টুম্পা ছিল। জানি না কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। নাকি সবটাই সত্যি। কাল রাতে লেখা আমার বৃত্তান্তগুলো আবার খুলে বসলাম। নিজের অতীত বদলাতে গিয়ে ভাগ্যের পরিহাসের শিকার হয়েছে বরুণ। হয়তো খুব একা হয়ে পড়েছিল ও। হয়তো মোনালিসাকে ভালোবাসত মনে মনে। আমার জন্যে কিছু বলতে পারেনি হয়তো। আমি কলকাতা ছেড়ে যাবার আগের রাতে বরুণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, চিঠিটা নিজেই দিয়েছিলাম মোনালিসাকে। সেটা বদলাতেই বোধহয় এত কৌশল করেছিল বরুণ। যখন তিন দিন ধরে বরুণ নিজের গবেষণার শেষ পর্যায়ে ব্যস্ত ছিল, আমি ওর ঘরে একটা ডায়েরি দেখেছিলাম। এমনিতে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু তারপর দেখেছিলাম, ট্যাটু নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে ও। বরুণ যে বিশেষ শারীরিক বদলের কথা বলছিল, সেটা ছিল ট্যাটু। ওর ট্যাটুগুলো শখের জন্য ছিল না। এটাই ওর মনে রাখার উপায় ছিল যে, ও কেন ফেরত গিয়েছে। যখন নস্টালজিয়া আমাদের সময়ে ফেরত নিয়ে গিয়েছিল, ওর ট্যাটুর নীচের কোশগুলো বদলায়নি। জ়িংকের কারণে হয়তো এইরকম লিখেছিল। বরুণ কিছু যে বদলাতে যাচ্ছে, সে আমি টের পেয়েই গিয়েছিলাম। ওর হাতে মোনালিসার ট্যাটু অবধি চিনতেও পেরেছিলাম। কিন্তু তাও কিছু করিনি আমি।

এই জীবনের বৃত্তান্ত তো জানি আমি। সেই দিনটার পরে আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম চিঠিটার ব্যাপারে বরুণকে। বলত, ও নাকি সেই চিঠি হারিয়ে ফেলেছ, তাই দিতে পারেনি। আমি নাগপুর যাবার পর মোনালিসার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ফেসবুকে দেখেছিলাম। একটু অবাক হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার ততদিনে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অটো পার্টের ব্যাবসা শুরু করি। ক্রমশ সাফল্য আসে। সময়ের ফেরে যোগাযোগ থাকেনি আর বরুণের সঙ্গে।

বরুণ নিজের ভাগ্য বদলাতে গিয়ে আমারটাও বদলে ফেলল। বরুণ যেই জীবনটা বদলে ফেলল, সেখানে আমি নাগপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করার পর চাকরি নিয়ে উত্তরাখণ্ডের এক নির্জন পাহাড়ে, এক হাইড্রল পাওয়ার স্টেশনে চলে গিয়েছিলাম। বিয়ের পর মোনালিসাও চলে এল আমার সঙ্গে। ভেবেছিলাম, স্বপ্নের এক সংসার হবে। কিন্তু তা হল কোথায়! অবস্থা বদলাতে পারে, কিন্তু মানুষ নয়। আমি রোজ একটু একটু করে মোনালিসার বাড়তে-থাকা পাগলামো দেখেছিলাম। একরাতে আমাদের দুই বছরের মেয়েকে ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল ও। নিজের উপর ভীষণ রাগ হয়েছিল সেই দিন। ক্যাপগ্রাস সিনড্রোমগ্রস্ত একটা মানুষ যে এইরকম কিছু একটা করতে পারে, আমার আঁচ করা উচিত ছিল। রাগে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম, মাথায় রক্ত চেপে গিয়েছিল। গলা টিপে প্রাণটা বার করে দিয়েছিলাম মোনালিসার। চোদ্দো বছরের যাবজ্জীবনের জেলের সাজা খাটার পর বরুণের বাড়ি গিয়েছিলাম। এখন সব আলাদা। নাকি অন্য কোনো এক জীবনে সব একই? মোনালিসা কি সত্যি মানসিক রুগি ছিল?

Tags: দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, দিব্যেন্দু পাল