সায়েন্স ফিকশন: রূপকথার রূপান্তর?

লেখক: ঋজু গাঙ্গুলী

শিল্পী: ইন্টারনেট

‘সায়েন্স ফিকশন’ শব্দবন্ধ দিয়ে যে ঘরানাটিকে চিহ্নিত করা হয়, তাকে পত্রপত্রিকায় নানা সময়ে নানা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনি বা বিজ্ঞানসুবাসিত (?) অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে এই ধারার লেখা আমরা নানা পূজাবার্ষিকী ও সংকলনে পড়েছি। বাংলায় এমন লেখালেখিতে একটা সুনির্দিষ্ট বাঁক-বদল আসে ছয়ের দশকে। তারও অনেক পরে এই ধারাকে ‘কল্পবিজ্ঞান’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন কিংবদন্তি সাহিত্যিক ও সম্পাদক অদ্রীশ বর্ধন। কিন্তু ঠিক কোন-কোন ধরনের লেখাকে কল্পবিজ্ঞান বলা চলে, কোনটা কল্পবিজ্ঞান আর কোনটা বিজ্ঞানসুবাসিত ফ্যান্টাসি— এই নিয়ে বাংলায় বিতর্ক ছিল, আছে, থাকবে। বিশ্বসাহিত্যে এই ঘরানাটা তুলনামূলকভাবে সু-সংজ্ঞায়িত।

প্রাথমিকভাবে আমি সায়েন্স ফিকশন বা সাইফি-র ইতিবৃত্তই তুলে ধরতে চাই। কল্পবিজ্ঞান যে একটু অন্য জিনিস তা ক্রমে প্রতিপন্ন করা যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। কীভাবে সাইফি-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছে— সে-কথায় পরে আসা যাবে। বাংলা কল্পবিজ্ঞানে রোবটেরা পরলোকচর্চা করে আর এলিয়েনরা শুক্তো খায়। সেই প্রসঙ্গে ঢুকলে কেলেংকারি হবে। আপাতত আমি একটিই কাজ করছি। ব্রিটানিকা.কম সাইটে কিংবদন্তি সাহিত্যিক ব্রুস স্টার্লিং এই ধারার ইতিহাস ও ভূগোলের একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই আমি সায়েন্স ফিকশনের ইতিহাস খুব ছোট্ট করে তুলে ধরছি এই লেখায়।

সাইফি-র সংজ্ঞাটা ব্রিটানিকা থেকেই তুলে নেওয়া যাক— Science fiction, abbreviation SF or sci-fi, a form of fiction that deals principally with the impact of actual or imagined science upon society or individuals.

‘সায়েন্স ফিকশন’ শব্দবন্ধটির উদ্ভাবক, নিদেনপক্ষে সেটিকে জনপ্রিয় করার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা যে মানুষটি নিয়েছিলেন তাঁর নাম হিউগো গের্নসব্যাক (Hugo Gernsback)। ১৯৫৩ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ফিকশন সোসাইটি সেরা সাইফাই লিখিয়ে, সম্পাদক, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র ও পত্রিকাকে সম্মানিত করে চলেছে তাঁরই নামাঙ্কিত হিউগো পুরস্কারের মাধ্যমে।

আজকের পশ্চিমে সাইফি-র উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল শিল্প বিপ্লবের পর। যন্ত্র ও প্রযুক্তি সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন আনছে এবং তার ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হতে পারে— এই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলেন সেই সময়ের লেখক ও চিন্তাবিদেরা। বিংশ শতাব্দীতে পা দেওয়ার আগেই সাইফি-কে ঘিরে বেশ কিছু থিম (মহাকাশ-ভ্রমণ, ভিনগ্রহী, যন্ত্রমানব, সময়-ভ্রমণ ইত্যাদি), আশা এবং আশঙ্কা জমাট বেঁধেছিল। ঠিক কীভাবে ডারউইন থেকে হিটলার অবধি সবাই এই ধারাকে প্রভাবিত ও চালিত করেছিলেন জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে— সেই কথায় পরে আসব। আগে বরং এর আদিযুগের কথা বলা যাক, যখন বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি ছাড়া, স্রেফ কল্পনাকে বীজতলা বানিয়ে পথচলা শুরু করেছিল সাইফি।

আদিপর্ব: খ্রিস্টজন্মের পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিরিয়ায় জন্মেছিলেন লুসিয়ান অব সামোসাতা (Lucian of Samosata) নামের এক গ্রিক ব্যঙ্গশিল্পী। তাঁর ‘Vera Historia’ (সত্য ঘটনা) নামের লেখায় পালতোলা জাহাজে ভেসে চাঁদে যাওয়ার কথা পাই আমরা। তাতে চাঁদের বাসিন্দা পশুপাখির বিবরণ যে কোনও রূপকথাকেও হার মানাবে। তবে সিরিয়ান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ধারণা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে এটি লেখেননি। কল্পনার আড়ালে সমকালীন রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের নানা অসঙ্গতিকে প্রকাশ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে গণিতজ্ঞ কোপারনিকাস মহাবিশ্বের একটি সূর্যকেন্দ্রিক মডেল পেশ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু ধারণা ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। তাঁর মডেল নিয়ে নানা বিতর্ক এবং বাদ-প্রতিবাদ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে’র এক ছাত্র ঠিক করলেন, তিনি এই মডেলটির হয়ে লড়বেন। নিজের ডিসার্টেশন হিসেবে তিনি একটি অদ্ভুত কাহিনি লিখলেন, যাতে অকাল্ট শক্তির খেয়ালে এক ছাত্র পৃথিবী থেকে চাঁদে গেল। সেই যাত্রাপথে দেখা নানা মহাজাগতিক দৃশ্য, চাঁদের গতিপথ ও বিবরণ, সর্বোপরি চাঁদের বুকে এক অন্যরকম প্রাণের বিকাশের কথা লেখা হল সেই বইয়ে। পরে তিনি আরও অনেক কিছু সংযোজিত করলেন সেই কাহিনিতে। হয়তো ইতিমধ্যে সেই ছাত্রটি জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন বলেই লেখাটি তিনি প্রকাশ করেননি। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর, ১৬৩৪ সালে প্রকাশিত হয় সেই আশ্চর্য বই! তাতে ডেমন এবং অকাল্ট তথা স্বপ্ন-ভ্রমণের উল্লেখ আছে বলে অনেকে একে ফ্যান্টাসি বলেন। অথচ চাঁদের নিখুঁত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রথম যে-কটি বইয়ে পাওয়া যায়, তাদের অন্যতম হল এটি। তাই এটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে না। তাই আইজ্যাক আসিমভ আর কার্ল সাগান এটিকে, অন্তত আধুনিক সাহিত্যের প্রথম সায়েন্স ফিকশন কাহিনি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সেই বিজ্ঞানী ছিলেন য়োহানেস কেপলার (Johannes Kepler)! আর তাঁর রচিত সেই বই? সেটির নাম ‘সমনিয়াম’ (Somnium)!

এই ধারার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য লেখক হিসেবে সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক সেরানো দ্য বার্জেরাক (Cyrano de Bergerac)-এর নাম নেওয়া যেতে পারে। তাঁর লেখারও বিষয়বস্তু ছিল চন্দ্রভ্রমণ। তিনি দেখিয়েছিলেন, চাঁদে এমন এক সভ্যতা গড়ে উঠেছে যেখানে মানুষ অবশেষে মুক্তি পেয়েছে যুদ্ধ, রোগ আর ক্ষুধার হাত থেকে। বাইবেলে কথিত জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার সুবাদে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা ভ্রমণার্থীটি চাঁদের সেই সমাজে দার্শনিক হিসেবে যোগ দিতে পেরেছিল। তবে পরে ঈশ্বরনিন্দার দায়ে সে চাঁদ থেকে বহিষ্কৃত হয়। এরপর পৃথিবীতে একটি সংক্ষিপ্ত সফর সেরে সে যায় সূর্যে— যেখানে পাখিদের গড়া একটি সমাজ মানুষের নানা অপরাধের দায়ে তার বিচার করেছিল। সেরানো’র এইসব লেখাজোখা তাঁর মৃত্যুর পরেই প্রকাশিত হয়েছিল— তাও নানা কাটছাঁটের পর। তবে তাদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। জোনাথন সুইফটের ‘গালিভার্স ট্র্যাভেলস’ (১৭২৬) এবং ভোলতেয়ারের ‘মাইক্রোমেগাস’(Micromégas) (১৭৫২)-কে এই লেখাগুলোরই উত্তরসূরি বলা চলে।

আনুমানিক ১৭৭১-এ ল্যুই সেবাস্তয়ঁ মের্সিয়ে (Louis-Sébastien Mercier) পঞ্চবিংশ শতাব্দীর ইউটোপীয় সমাজ নিয়ে একটি রাজনৈতিক আখ্যান রচনা করেন। ‘দু-হাজার চারশো চল্লিশ সাল’ (L’An deux mille quatre cent quarante) -নামের ওই লেখায় আমরা এমন এক সমাজকে দেখি যা বিজ্ঞানের উপাসনা করে। সচরাচর ইউটোপিয়া বা ‘সব পেয়েছির দেশ’ হিসেবে ঈশ্বরের রাজত্ব, কিংবদন্তির কেন্দ্রে থাকা কোনও কাল্পনিক অঞ্চল, অথবা অন্য কোনও গ্রহকেই দেখানো হত। তার বদলে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতেই এমন কিছুর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে রচিত প্রথম লেখা হিসেবে এটিকেই চিহ্নিত করা চলে। প্রত্যাশিতভাবেই তৎকালীন ফরাসি সরকার ভেবেছিল, মের্সিয়ে এই লেখার মাধ্যমে আসলে বিপ্লবী চিন্তাধারাকেই উৎসাহ দিচ্ছেন তথা প্রচার করছেন। বইটা অচিরেই নিষিদ্ধ হয়। হয়তো তার ফলেই বইটা আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার হয়ে ওঠে! টমাস জেফারসন এবং জর্জ ওয়াশিংটন— দুজনের কাছেই বইটির কপি ছিল।

প্রোটো-সাইফি: ১৮১৮ সালে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট শেলি’র (Mary Wollstonecraft Shelley) লেখা ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন: অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস’ (Frankenstein: or, The Modern Prometheus) প্রকাশিত হয়। সাইফি-র বিবর্তনে এই লেখাটির ভূমিকা অপরিসীম। প্রথমত, সমকালীন গথিক সাহিত্যের অকাল্ট তথা গূহ্য হাবিজাবির বদলে ওই কাহিনিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুটি আবিষ্কার— তড়িৎশক্তি এবং জীবদেহের ব্যবচ্ছেদ (ভিভিসেকশন)। দ্বিতীয়ত, গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন এক বৈজ্ঞানিক (যদিও ‘সায়েন্টিস্ট’ কথাটা ১৮৩৪-এর আগে ব্যবহারের নিদর্শনই পাওয়া যায় না)!

ওই কাহিনিতে বর্ণিত পুনরুজ্জীবিত মৃতদেহের ব্যাপারটা আজও বিজ্ঞানের কাছে অধরা থেকে গেছে। কিন্তু মেরি শেলি তাঁর লেখায় বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতার ব্যাপারটা এমনভাবে আতঙ্ক আর রোমাঞ্চের সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করেছিলেন, যাকে অভূতপূর্ব বললে অত্যুক্তি হয় না। সেজন্যই জনপ্রিয়তা এবং প্রভাবের দিক দিয়ে এই কাহিনির ধারেকাছে আসার ক্ষমতা খুব কম সাহিত্যেরই আছে। ১৯১০ সালে নির্বাক রূপে প্রথমবার চলচ্চিত্রায়িত হওয়ার পর থেকে আজ অবধি অগণিত সিনেমার জন্ম দিয়েছে এই কাহিনি। এমনকি জিনগত পরীক্ষার ফলে সৃষ্ট শস্যের বিরোধীরা সেটির বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য যখন ওই শস্যকে ‘ফ্র্যাংকেনফুড’ বলে দাবি করেন, তখনই বোঝা যায়, প্রকাশের দু-শতাব্দী পরেও কতটা প্রতাপশালী রয়ে গেছে লেখাটি!

ঊনবিংশ শতকের অন্য যে মানুষটিকে এই ধারার একজন পথ-প্রদর্শক তথা স্বপ্নদ্রষ্টা বলা চলে, তিনি হলেন এডগার অ্যালেন পো (Edgar Allan Poe)। বিজ্ঞানের খুঁটিনাটিকে কাজে লাগিয়ে পাঠককে কীভাবে বিভ্রান্ত করা যায় তা পো হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন ১৮৪৪-এ ‘নিউ ইয়র্ক সান’-এ প্রকাশিত ‘দ্য বেলুন হোক্স’ (The Baloon Hoax) গল্পে। তবে পদার্থবিদ্যা তথা ইঞ্জিনিয়ারিঙের কলা-কৌশলের সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য অমর হয়ে আছেন জুল ভের্ন (Jules Verne)। ভের্ন নিজেই বলেছেন যে পো’র লেখা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তবে আজ আমরা সায়েন্স ফিকশন বলতে যাকে বুঝি তার জনক হিসেবে এই মানুষটিকে চিহ্নিত করলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না।

ভের্নের প্রথম উপন্যাস ‘বিংশ শতাব্দীতে প্যারিস’ (Paris au XXième siècle) ১৮৬৩ সালে প্রকাশের জন্য একেবারে তৈরি ছিল। তাতে ছিল এলিভেটেড ট্রেন, অটোমবিল, ফ্যাক্সিমিলি মেশিন, ব্যাংকের কাজে লাগে এমন যন্ত্রগণক; কিন্তু সেই দুনিয়ায় শিল্প বা কলার স্থান ছিল না! ভের্নের প্রকাশক জুলস্ হেৎজেল তরুণ পাঠকদের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি পত্রিকা চালাতেন, যার নাম ছিল ‘Magasin illustré d’éducation et de récréation।’ পাঠকদের রুচির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল জুলস্ মনে করেছিলেন, এই উপন্যাসের তিক্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন তথা ডিস্টোপিয়ান চিত্রায়ন পাঠক গ্রহণ করবেন না। অতঃপর উপন্যাসটি ঠান্ডাঘরে চালান হয়ে যায়। সেটি শেষ অবধি পাঠকের সামনে এসেছিল ১৯৯৪ সালে!

ইতিমধ্যে জুলসের নির্দেশে ভের্ন নিজের লেখার ধাঁচ বদলে ফেললেন। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হল ‘বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ’ (Voyages extraordinaires—Cinq semaines en ballon)। তারপর থেকেই শুরু হল ভের্নের জয়যাত্রা। ডুবোজাহাজ, যন্ত্র ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি করা নানা জিনিস, নতুন-নতুন আবিষ্কার, সর্বোপরি বিজ্ঞানের সূত্র ও নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকা— এগুলোর ব্যাপক প্রয়োগ আমরা দেখি ভের্নের লেখায়। তবে সে-সব ছাপিয়ে গেছিল তাঁর রসবোধ এবং রোমাঞ্চ। টেকনো-থ্রিলার নামে জনপ্রিয়, মায় বইয়ের দোকানে আলাদা তাক বাগানো ঘরানাটির জনক হিসেবে জুল ভের্নকে স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত করা চলে। তবে সমকালীন সাহিত্যে এদের বলা হত ‘সায়েন্টিফিক রোমান্স।’ দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান ও অ্যাডভেঞ্চারের মেলবন্ধন ঘটা লেখাজোখাকে এই বিশেষণ দিয়েই অন্যদের থেকে আলাদা করা হত।

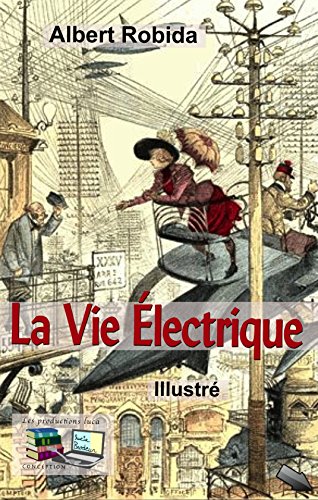

ভবিষ্যতের পৃথিবী কেমন হবে সেটা নিয়ে মানুষের কৌতূহল থাকেই। ভের্নের মতো আরও এক যুগন্ধর মানুষ সেই পৃথিবীকে তাঁর মতো করে দেখতে ও দেখাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর নাম অ্যালবার্ট রবিদা (Albert Robida)। ঊনবিংশ শতাব্দীর বর্তমানকে ভিত হিসেবে ব্যবহার করে রবিদা কৌতুকের ছলে কার্টুন ও কমিক্সের আকারে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভবিষ্যতের দুনিয়াকে। ‘বিংশ শতাব্দী’(Le Vingtième Siècle), ‘বৈদ্যুতিক জীবন’ (La Vie électrique), ‘বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ’ (La Guerre au vingtième siècle)— এই নামে প্রকাশিত তাঁর বইপত্রে বিভিন্ন অংকন দেখলে চমকে উঠতে হয়। বোঝা যায়, বিজ্ঞানের নীতি বা যুক্তির বদলে আমরা তার অদ্ভুত, অনেকক্ষেত্রে বিষময় দিকটিকেই সাদরে গ্রহণ করেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আট আর নয়ের দশকে ফ্রান্সের পাশাপাশি গ্রেট ব্রিটেনেও কল্পনা, বিজ্ঞান এবং রোমাঞ্চ তথা ভয়মিশ্রিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় বিস্ফোরণ ঘটে। বিজ্ঞানে যা-যা হওয়া সম্ভব (পসিবল) আর যা আদতে ঘটতে পারে (প্রবেবল)— তার সীমারেখা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুছে যেতে থাকে এইসময়েই। ঠিক কেন এই ঘটনা ঘটেছিল তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ নিয়ে বিশাল-বিশাল বই আছে। আমি সে-দিকে না গিয়ে শুধু এই পথের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্নের কথা তুলে ধরি।

এদের মধ্যে রবার্ট লুই স্টিভেনসনের (Robert Louis Stevenson) ‘দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড’ (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) (১৮৮৬) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই আইকনিক উপন্যাসটিকে নিয়ে নতুন করে কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিজ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে অন্তর্লীন ভয়কে বাহ্য আকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এর মতো প্রভাবশালী উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে আর একটিও লেখা হয়নি বোধহয়। এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে এইচ.জি ওয়েলস (H.G. Wells) তাঁর অবিস্মরণীয় ত্রয়ীকে পেশ করেন আমাদের সামনে। আক্ষরিক অর্থেই কল্পনা ও বিজ্ঞানকে কাঁপিয়ে দেয় তাঁর ‘দ্য টাইম মেশিন’ (The Time Machine) (১৮৯৫), ‘দ্য ইনভিজিবল ম্যান’ (The Invisible Man) (১৮৯৭) এবং ‘দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস’ (The War of the Worlds) (১৮৯৮)। ভিক্টোরিয়ান চিন্তাভাবনা এবং নীতিবোধ ভেঙে পড়ে বিজ্ঞানের এই আগ্রাসী সম্ভাব্যতার সামনে। বিংশ শতাব্দীকে স্বাগত জানানোর আগেই সাহিত্যে জাঁকিয়ে বসে মহাকাশ-ভ্রমণ, কালযাত্রা, ইউটোপিয়া এবং ডিস্টোপিয়ার ভাবনা!

তবে এ-কথা ভাবলে ভুল হবে যে কল্পনাভিত্তিক সাহিত্যে (রোমান্স?) বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা একেবারে বাধাবন্ধহীন ছিল। সাহিত্যেই এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বেশ জবরদস্ত রকমের। উইলিয়াম মরিস (William Morris) তাঁর ‘নিউজ ফ্রম নোহোয়্যার’ (News From Nowhere) (১৮৯০)-এ একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে একটি গ্রামীণ, পশুচারণ-ভিত্তিক ইউটোপিয়া হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। মরিস সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, চতুর্দশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সমাজের ধরনধারণ অনেক বেশি সুস্থির এবং স্বাভাবিক ছিল। মরিসের বইটিকে সমালোচকেরা কমিউনিস্ট প্রোপাগান্ডা হিসেবে বাতিল করে দিলেও তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সি.এস লিউয়িস লেখাটির ভাব ও ভাষার প্রশংসা করেছিলেন। শুধু লিউয়িস নন, লর্ড ডানসানি, ই.আর এডিসন, মায় জে.আর.আর টোকিয়েন এই বইটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের লেখায় আমরা ক্রমেই গ্রামীণ পটভূমিতে খ্রিস্টধর্মের বেশ কিছু ভাবনা এবং কিংবদন্তির, বিশেষত নায়কের রূপান্তর ও উত্থানের প্রয়োগ দেখি। এই ভাবনার জোর এমনই ছিল যে আটলান্টিক পেরোতেও তার বিশেষ অসুবিধে হয়নি।

ঊনবিংশ শতকের শেষে উইলিয়াম ডিন হাওয়েলস্ (William Dean Howells) সাহিত্যিক হিসেবে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ‘আ ট্র্যাভেলার ফ্রম আলট্রুরিয়া’ (A Traveller from Altruria) (১৮৯৪) এবং ‘থ্রু দ্য আই অব দ্য নিডল’ (Through the Eye of the Needle) (১৯০৭)— এই দুটি বইয়ে হাওয়েলস্ তাঁর মতো করে এক ইউটোপিয়া তৈরি করেছেন। সেখানে খ্রিস্টধর্মের মূল ভাবনা এবং মার্কিন সংবিধানের আদর্শ একাকার হয়ে তৈরি করেছে একটি ‘এথিক্যাল সোস্যালিজম।’ বহু সমালোচক এই লেখাগুলোকে কমিউনিস্ট প্রোপাগান্ডা বলে দাগিয়ে দিলেও সি.এস. লিউয়িস ভাব ও ভাষার জন্য তাদের প্রশংসাই করেছিলেন। পরে লর্ড ডানসানি, ই.আর. এডিসন, এমনকি জে.আর.আর টোকিয়েন এমন একটি ধারাকে জনপ্রিয় করে তোলেন যার পটভূমি গ্রামীণ এবং মধ্যযুগীয়। তাতে ক্রমেই দেখা যায় কিংবদন্তি, বিশেষত খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত নানা ভাবনা এবং ‘নায়ক’-এর উদ্বর্তনের আখ্যান। এইসব লেখার মধ্য দিয়ে ক্রমে কল্পকাহিনির যে ধারাটি তৈরি হয় সেটি ‘হিরোইক ফ্যান্টাসি’ নামে খ্যাত। সায়েন্স ফিকশন এবং এই ধারাটি বারবার ডাবল হেলিক্সের মতো করে কাছে এসেছে, আবার দূরে সরে গেছে। তবে সেই নিয়ে আলোচনা না হয় পরে হবে।

প্রকাশনা জগতে আসা নানা পরিবর্তনের প্রভাবও সাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটিকে অন্যরকম অভিমুখ দিয়েছিল। ইংরেজি সাহিত্যে সুবিশাল উপন্যাসের পরিবর্তে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছোট বা বড় গল্প এই সময় থেকেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সায়েন্স ফিকশনের জন্য এই ধারাটি একেবারে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। এর প্রথম দিককার নিদর্শন হিসেবে জর্জ চেসনি’র (George Chesney) গল্প ‘দ্য ব্যাটল অব ডর্কিং’ (The Battle of Dorking)-কে চিহ্নিত করা চলে। ‘ব্ল্যাকউড’স ম্যাগাজিন’-এ ১৮৭১ সালে প্রকাশিত এই ছোটগল্পের উপজীব্য ছিল প্রুশিয়ার হাতে তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও ক্লান্ত ব্রিটেনের পরাজয়। মিলিটারি সায়েন্স ফিকশন-এর আদিপুরুষ হিসেবে এই গল্পটিকেই দেখানো হয়ে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকের শুরুতে আর একটা ঘটনা ঘটল। কাঠের পাল্প থেকে সস্তায় কাগজ বানানোর প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের ফলে খুব কম খরচে পত্রপত্রিকা ছাপা শুরু হল। এদের দাম কম থাকায় আগের তুলনায় অনেক-অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ সাহিত্যপাঠের সুযোগ পেলেন। ইংল্যান্ডে ‘পেনি ড্রেডফুল’, আমেরিকায় ‘ডাইম নভেল’— এমন সব নামে অত্যন্ত কম দামের পত্রিকায় ছেয়ে গেল বাজার। যেহেতু এদের পাঠকেরা ছিল কমবয়সি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ, তাই এতে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প ছাপা হত খুব বেশি করে। লুই সেনারেন্স (Luis Senarens)-এর ‘ফ্র্যাংক রিড জুনিয়র অ্যান্ড হিজ স্টিম ওয়ান্ডার’ (Frank Reade, Jr., and His Steam Wonder) (১৮৮৪) এবং আরও বহু লেখার একেবারে কেন্দ্রে রইল সায়েন্স ফিকশন— যাতে জুল ভের্নের প্রভাব ছিল ভীষণরকম স্পষ্ট। কিন্তু ভের্নের মতো তথ্যনিষ্ঠা বা সাহিত্যচেতনা না থাকায় এইসব লেখায় শেষ অবধি যা পড়ে থাকত তা হল অ্যাডভেঞ্চার, আর তার সঙ্গে একেবারে অঙ্গাঙ্গীন হয়ে থাকা বর্ণবিদ্বেষ এবং জাতিদ্বেষ।

বিংশ শতাব্দী: ইউরোপীয় ‘সাহিত্যিক’ ধাঁচ থেকে সায়েন্স ফিকশন-কে বের করে নিয়ে আসার কৃতিত্ব এডগার রাইস বারোজ (Edgar Rice Burroughs)। টারজানের রচয়িতা হিসেবেই আমরা তাঁকে চিনি। কিন্তু কিংবদন্তির নায়ক-এর বীরগাথা, নানাবিধ আতঙ্ক আর রোমাঞ্চকর উপাদান, সর্বোপরি আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়ে শ্বেতাঙ্গদের পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা— এগুলো সব মিশিয়ে দেন বারোজ। মূলত কমবয়সি পাঠকদের জন্য লেখা হলেও সায়েন্স ফিকশনের জগৎকে দীর্ঘ-দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করেছিল (এবং করে চলেছে) বারোজের রচনা ‘আন্ডার দ্য মুনস্ অব মার্স’ (Under the Moons of Mars) (১৯১২) এবং ‘আ প্রিন্সেস অব মার্স’ (A Princess of Mars) (১৯১৭)— এই লেখাটিই ২০২১ সালে ‘জন কার্টার নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়। এই গল্পগুলোর নায়ক জন কার্টারের হাতে যে-সব মঙ্গলবাসী পরাস্ত হয় তাদের গায়ের রংগুলো দেখলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে~ সবুজ (মেক্সিকান?), হলুদ (প্রাচ্যবাসী?) এবং কালো (মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন)! শেষ অবধি কার্টার এক রক্তবর্ণা মঙ্গলবাসীকে বিয়ে করে। কার্টারের সন্তানও হয়, তবে ডিম ফুটে! বারোজের এই লেখাগুলো পাঁচের দশক অবধিও মহাকাশের বুকে বিশাল ও নাটকীয় অ্যাডভেঞ্চার বা ‘স্পেস অপেরা’-র জন্য মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত কমবয়সি পাঠকদের মধ্যে সায়েন্স ফিকশনের জনপ্রিয়তা অনেকেই লক্ষ করেছিলেন। তখনই ভাবনাটা তৈরি হয়েছিল— তাহলে কি ‘বড়দের’ জন্যও এমন রচনা প্রকাশ করা চলে? লুক্সেমবুর্গ থেকে আমেরিকায় অভিবাসী হিউগো গের্নসব্যাক ততদিন অবধি রেডিয়ো আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে নানারকম টেকনিক্যাল লেখাপত্র প্রকাশ করতেন। ১৯২৬ সালে তিনি ‘অ্যামেজিং স্টোরিজ’ (Amazing Stories) নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন, সেটিই সায়েন্স ফিকশনের দুনিয়াকে অনেকটা পালটে দেয়।

হিউগো প্রথমে পো, ভের্ন আর ওয়েলসের পুরোনো লেখাগুলোকে নতুন করে পাঠকদের সামনে আনেন। তারপর শুরু হয় সেই ধারাতেই আসেন অন্য, নতুন লেখকেরা। সেগুলো এতই জনপ্রিয় হয় যে হিউগো নিজেই আরও একাধিক পত্রিকা শুরু করেন মূলত এই ধারার লেখা প্রকাশ করার জন্য। তাদের মধ্যে ছিল ‘সায়েন্স ওয়ান্ডার স্টোরিজ’, ‘এয়ার ওয়ান্ডার স্টোরিজ’, ‘সায়েন্টিফিক ডিটেকটিভ মান্থলি’ (পরে নাম হয় ‘অ্যামেজিং ডিটেকটিভ মান্থলি’) এবং আরও অনেক-অনেক পত্রপত্রিকা। ব্যাপারটা এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে জনমানসে ধারণা হয়, এই ঘরানাটি বোধহয় ষোলো আনা মার্কিন আবিষ্কার!

আমেরিকায় সাইফি-র জনপ্রিয়তা হু-হু করে বাড়ছিল। ১৯৩৪ সালে হিউগো পেশাদার এবং রীতিমতো পৃষ্ঠপোষকতাধন্য একটি প্রতিষ্ঠানই বানিয়ে ফেলেন। ‘সায়েন্স ফিকশন লিগ’ নামের এই সংস্থাটি ব্রিটেন আর অস্ট্রেলিয়াতেও শাখা খোলে। এর ফলে একটা অবস্থা তৈরি হয় যেখানে আগ্রহী পাঠকেরা আগে বুভুক্ষুর মতো করে নানা গল্প পড়েন, তারপর নিজেরাও গল্প লিখতে শুরু করেন। সেই গল্পগুলো নবীনতর পাঠকদের প্রশংসা পেলে সেই লেখকেরা এবার পেশাদারি ভঙ্গিতে নতুন লেখা প্রকাশে উৎসাহ দিতে থাকেন। ছোট এবং নতুন প্রকাশনা সংস্থাগুলো এই প্রক্রিয়ায় শামিল হয়। হতে থাকে কনভেনশন, মিট, আলোচনা। তৈরি হয় বন্ধুত্ব, শত্রুতা, দলাদলি আর অর্থকরী টানাপোড়েনের নানা সমীকরণ। সায়েন্স ফিকশনের সংজ্ঞা থেকে তার সঙ্গে পাল্প ফিকশন তথা জনপ্রিয় সাহিত্যের অন্য ধারার সম্পর্ক নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয় যে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে এই ধারার লেখকেরা পাঠকের কাছেই পৌঁছোতে বেশি আগ্রহী। ফলে সব মিলিয়ে এই ধারাটির বিস্তার ঘটতেই থাকে।

এই ব্যাপারটা কি চেনা-চেনা ঠেকছে? সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে প্রিন্ট মিডিয়ায় বিস্ফোরিত লেখাজোখার সঙ্গে এর সাদৃশ্য পেলে বুঝবেন, হিউগো কী লেভেলের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ছিলেন!

এই ঘরানাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল ‘অ্যাস্টাউন্ডিং সায়েন্স ফিকশন’ (Astounding Science Fiction) নামক পত্রিকাটি। এই পত্রিকার সম্পাদন জন ডব্লিউ ক্যাম্পবেল জুনিয়র (John W. Campbell Jr.) শুধু সায়েন্স ফিকশনের ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিকভাবে স্পেকুলেটিভ ফিকশন বা কল্পকাহিনির দুনিয়াতেই কিংবদন্তি হয়ে গেছেন। ডন এ. স্টুয়ার্ট ছদ্মনামে ক্যাম্পবেল ‘হু গোজ দেয়ার?’ (Who Goes There?) নামে যে উপন্যাসটি লেখেন, সেটি ১৯৩৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে রীতিমতো জগদ্বিখ্যাত করে তুলেছিল। তবে আমরা তাঁকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করি সম্পাদক তথা প্রকাশক হিসেবে নেওয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তের জন্য। তাদের মধ্যে একটি ছিল সেই সময়ের নিরিখে যুগান্তকারী।

এম.আই.টি-তে পড়াশোনা করেছিলেন বলেই হয়তো ক্যাম্পবেল একটি বিষয়ে একেবারে অনড় অবস্থান নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের সূত্রগুলোর সঙ্গে আপোষ করা হলে সেই লেখা তিনি ছাপবেন না— ক্যাম্পবেলের এই সিদ্ধান্তটিই সায়েন্স ফিকশনকে পরিণত এবং প্রাপ্তমনস্ক করে তোলার পথে অনেকখানি এগিয়ে দেয়। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে ‘অ্যাস্টাউন্ডিং সায়েন্স ফিকশন’-এ প্রকাশিত হয় রবার্ট হেইনলিন (Robert Heinlein), আইজ্যাক আসিমভ (Isaac Asimov), এ.ই. ভ্যান ভট (A.E Van Vogt) এবং থিওডোর স্টার্জ্যন (Theodore Sturgeon)-এর বেশ কিছু গল্প। প্রকাশের এত-এত বছর পরেও বিশ্বসাহিত্যে তাদের প্রভাব দেখেই বোঝা যায়, কেন ওই সময়টাকে সায়েন্স ফিকশনের স্বর্ণযুগ বলা হত!

যথারীতি, এই ধারার লেখালেখির বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় অভিযোগ ছিল এর প্লট বা ‘আইডিয়া’-নির্ভরতা। লেখনী তথা চরিত্রচিত্রণে দুর্বলতার জন্য সমালোচকেরা এটিকে নিয়ে রীতিমতো খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু পাঠকের মনে বিস্ময়বোধ জাগানো (ইংরেজি ধার করে বলা চলে— a sense of wonder)-র ব্যাপারে এদের কোনও তুলনা ছিল না।

সোভিয়েত ভাবনারা: আমেরিকায় সায়েন্স ফিকশনের প্রসার যেভাবে ঘটেছিল তা অভূতপূর্ব বললেও কম বলা হয়। কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়নও কিন্তু এক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে ছিল না। ‘সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম’ ধারণাটি যাতে জনপ্রিয় হয়— এটি নিশ্চিত করার জন্য সোভিয়েত প্রশাসন এই ধারার বইপত্রকে রীতিমতো উৎসাহ দিত। ফলে সোভিয়েত সাহিত্যিকরা এই ধারাটিকে একেবারে আঁকড়ে ধরেন। কেন বলুন তো? আসলে এমন বহু বিষয় তো ছিল, যাদের নিয়ে লিখলে গুলাগ যেতে হয়, বা মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে ভোররাতে রাইফেলের মুখোমুখি হতে হয়। সেগুলোকেই রূপকের আড়ালে প্রকাশ করেও বুক ফুলিয়ে ঘোরাফেরা করা যায় এক্ষেত্রে। এমন একটি মাধ্যমকে উপেক্ষা করা সৃষ্টিশীল মানুষের পক্ষে তো অসম্ভব!

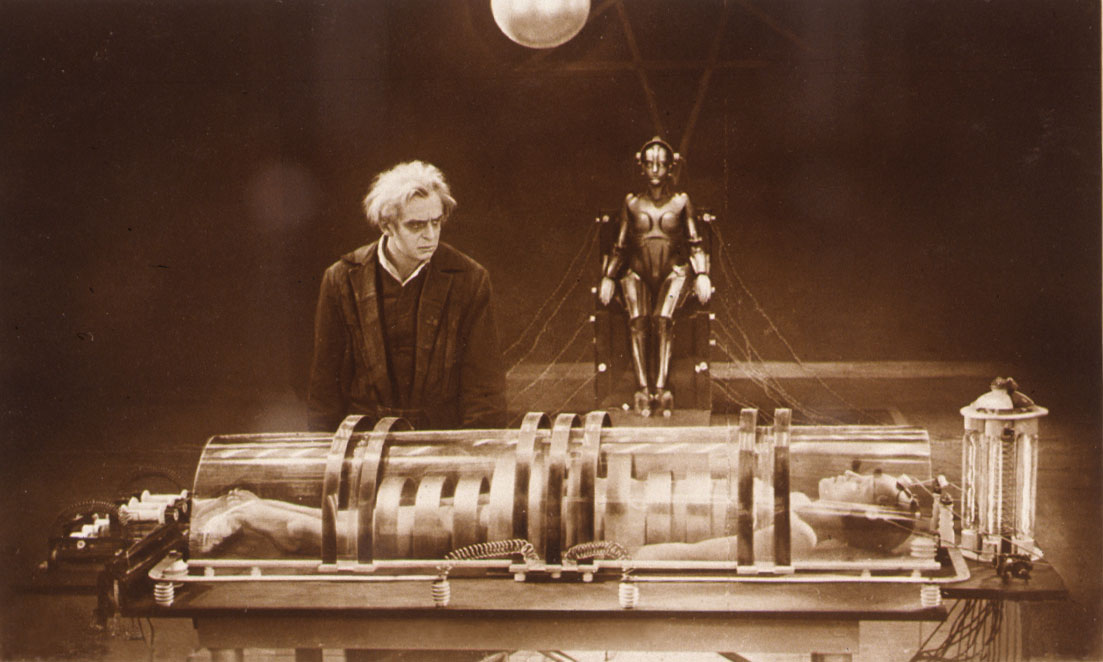

সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশনের মধ্য থেকে এমন বেশ কিছু উপধারা তৈরি হয় যারা আজও দারুণ জনপ্রিয়। এদের মধ্যে ছিল টেকনো-থ্রিলার ঘেঁষা ডিটেকটিভ গল্প এবং মহাশূন্যের পটভূমিতে মহাকাশচারীদের জীবন নিয়ে স্পেস অপেরা। ১৯২৩ সালে অ্যালেক্সে তলস্তয় (Aleksey Tolstoy) ‘আয়োলিতা’ নামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। সেটি অবলম্বনে ১৯২৪ সালে তৈরি হয় ওই নামেরই একটি নির্বাক চলচ্চিত্র। সেই সিনেমাটির সেট আর কস্টিউম ডিজাইন প্রভাব ফেলেছিল ফ্রিৎজ ল্যাং (Fritz Lang)-এর সিনেমা ‘মেট্রোপলিস’ (Metropolis)-এ— যা পরবর্তীকালে মাস্টারপিস বলে স্বীকৃত হয়। ‘আয়োলিতা’-তে এক পার্থিবের নেতৃত্বে মঙ্গলবাসীরা অপশাসনের বিরুদ্ধে যেভাবে বিদ্রোহ করেছিল সেই ধারণাটি আরও অ্যাকশনের সঙ্গে মিশিয়ে, সঙ্গে সেই সেট ও কস্টিউম ডিজাইনকে যথাসাধ্য অনুসরণ করে আমেরিকায় একের পর এক সিনেমা তৈরি হতে থাকে। তাদের কেন্দ্রে থাকা চরিত্রটিকে আমরা বিলক্ষণ চিনি— ফ্ল্যাশ গর্ডন!

এই প্রসঙ্গে ল্যাং-এর পরবর্তী যে কাজটি চলচ্চিত্র তথা সায়েন্স ফিকশনের জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে, তার কথা বলতেই হচ্ছে। সেটির নাম ফ্রাউ ইম মুন্ড (Frau im Mond) বা ‘ওম্যান ইন দ্য মুন।’ ১৯২৯ সালে মুক্তি-পাওয়া ওই নির্বাক চলচ্চিত্রটি তৈরি হয়েছিল ল্যাং-এর স্ত্রী থিয়া ভন হারবু (Thea Von Harbou)-এর কাহিনি ‘দ্য রকেট টু দ্য মুন’ (The Rocket to the Moon) অবলম্বনে। চন্দ্রাভিযানের প্রযুক্তি ছিনতাই, গুপ্তচরবৃত্তি, অভিযানে নানা ষড়যন্ত্রের প্রকাশ, যাত্রীদের পেছনে ফেলে রকেট নিয়ে এক শত্রুর পালানোর চেষ্টা, অক্সিজেন ফুরিয়ে আসা, একজনের আত্মত্যাগ— সিনেমার প্লটের এই জিনিসগুলো কি চেনা লাগছে? লাগারই কথা। হার্জের বিশ্ববিখ্যাত কমিক্স-সৃজন টিনটিনের ‘এক্সপ্লোরার্স অন দ্য মুন’ (মূল On a marché sur la Lune) নামক অ্যাডভেঞ্চারটি যখন ১৯৫২-৫৩-তে ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয়, তখন তার ওপর প্রবল প্রভাব ফেলেছিল এই সিনেমাটি। আর হ্যাঁ, ‘মেট্রোপলিস’-এর দুর্দান্ত চিত্রনাট্যটি লেখার কৃতিত্বও কিন্তুRO ছিল থিয়ারই।

ইয়েভেনি জাম্যাতিন (Yevgeny Zamyatin) এই দুইয়ের দশকেই ধারাবাহিক আকারে লেখেন তাঁর উপন্যাস ‘মাই।’ ইংরেজি অনুবাদে ‘উই’ নামে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হলেও মূল রুশ ভাষায় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৫২ সালে! ব্যঙ্গের ছলে লেখা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল একটি সর্বব্যাপী এবং সবকিছু-নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্র। স্তালিনের আমলে লেখককে স্বাভাবিকভাবেই নির্বাসিত হতে হয়েছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী দুটি ডিস্টোপিয়ান উপন্যাস তৈরি হয়েছিল এরই ছায়ায়। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত অল্ডাস হাক্সলি (Aldous Huxley)’র ‘ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড’ (Brave New World) এবং ১৯৪৯-এ দুনিয়া-কাঁপানো বই জর্জ অরওয়েল (George Orwell)-এর ‘নাইন্টিন এইটি-ফোর’ (Nineteen Eighty-Four)-এর কথাই বলছি আমি।

স্বর্ণযুগ?: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রযুক্তি এবং পাঠাভ্যাসে দ্রুত পরিবর্তন এল। প্রকাশকেরাও পাল্প ছেড়ে পেপারব্যাক বই এবং সেই আকারের ‘ডাইজেস্ট’-এর দিকে ঝুঁকলেন। ততদিনে সায়েন্স ফিকশনের ভক্তদের সংখ্যা এবং আবেগ বেড়েছিল আরও। ফলে এমন কিছু প্রকাশনা তৈরি হল যারা শুধুমাত্র এই ঘরানার বইপত্রই প্রকাশ করে। উল্লেখযোগ্য ‘ডাইজেস্ট’ হিসেবে উঠে এল ‘গ্যালাক্সি সায়েন্স ফিকশন’ (Galaxy Science Fiction) (১৯৫০-১৯৮০)। অন্য একটি পত্রিকা ‘দ্য ম্যাগাজিন অব ফ্যান্টাসি অ্যান্ড সায়েন্স ফিকশন’ (The Magazine of Fantasy and Science Fiction) ১৯৪৯-এ পথচলা শুরু করে আজও টিকে আছে! এদের পাঠকভিত্তি প্রসারে মস্ত বড় ভূমিকা নিয়েছিল ১৯৪৫-এ পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ। ১৯৫৭-তে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত স্পুটনিক ঠান্ডা লড়াইকে “কার কাছে কত বোমা আছে?” স্তর থেকে “কে আকাশে কতদূর যেতে পারবে?” স্তরে নিয়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছিল কল্পনার পারদ। তবে এই ডাইজেস্টগুলোর সম্পাদকেরা শুধুই কল্পনার উড়ানে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের সযত্ন অভিভাবকত্বে সায়েন্স ফিকশন হয়ে উঠছিল আরও আধুনিক, নাগরিক, সংবেদনশীল এবং সাংস্কৃতিক। প্রযুক্তির বদলে ক্রমেই মুখ্য হয়ে উঠছিল সমাজের নানা টানাপোড়েন, রাজনীতি, আর ভয়!

ওয়াল্টার এম মিলার (Walter M. Miller)-এর লেখা ‘আ ক্যান্টিকল ফর লিবোউইৎজ’ (A Canticle for Leibowitz) ১৯৫৫ থেকে ৫৭-র মধ্যে ধারাবাহিকভাবে, তারপর ১৯৬০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে আমরা দেখি পারমাণবিক যুদ্ধে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া এক পৃথিবীকে। সেখানে জ্ঞানকে সংরক্ষিত করে রাখতে চেষ্টা করছে একটি ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান!

এর পাশাপাশি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় জ্যাক ফিনি (Jack Finney)-র লেখা ‘দ্য বডি স্ন্যাচার্স’ (The Body Snatchers)। কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রোপাগান্ডা এবং ম্যাককার্থি’র কীর্তিকলাপের ছায়ায় লেখা এই উপন্যাসে আমরা দেখি, ভিনগ্রহ থেকে আসা প্রাণীরা মানুষদের হুবহু প্রতিলিপি গড়ে তাদের জায়গা নিচ্ছে! মোট চার বার স্বনামে চলচ্চিত্রায়িত এই উপন্যাসটি যে রাজনীতির পাশাপাশি মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ভয়ের বাহ্যিক রূপও বটে— এ-কথা বলাই বাহুল্য।

হাইনলিন এবং আসিমভের পাশাপাশি পাঁচের দশক থেকেই সায়েন্স ফিকশনে যে-সব লেখকেরা প্রায় ‘মহাগুরু’ (মিঠুনদা, মারবেন না!) হয়ে দেখা দেন তাঁদের মধ্যে থাকবেন মার্কিন রে ব্রাডবারি (Ray Bradbury), ইংরেজ আর্থার সি ক্লার্ক (Arthur C Clarke), পোলিশ স্তানিস্ল লেম (Stanislaw Lem) এবং ইতালিয়ান ইতালো ক্যালভিনো (Italo Calvino)। শেষোক্ত দুজনের লেখায় বিজ্ঞান এবং পরাবাস্তবের মিশ্রণের জন্য তাঁদের যথাক্রমে fantastyka এবং fantascienza-র রচয়িতা হিসেবেই দেখা হয়। এই দুই ধারা কতটা সায়েন্স ফিকশন আর কতটা ফ্যান্টাসি— সেই বিতর্কে ঢুকলে লেখা শেষ হবে না। তাই প্রসঙ্গান্তরে যাই।

স্তালিন জমানা শেষ হওয়ার পর সোভিয়েত কল্পবিজ্ঞানে আবার একটা বাঁকবদল দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত উদার পরিবেশে ইভান ইয়েফ্রেমভ (Ivan Yefremov), কির বুলিচেভ (Kir Bulychev), সর্বোপরি আর্কাদি (Arkady Strugatsky) ও বরিস স্ত্রুগাৎস্কি’ (Boris Strugatsky)-র হাতে খুলে যায় সায়েন্স ফিকশনের নতুন দিগন্ত। স্ত্রুগাৎস্কিদের অজস্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সমকালীন সায়েন্স ফিকশন তো বটেই, আজকের বদলে যাওয়া সব কিছুর মধ্যেও প্রভাব রেখে যায়। ‘রোডসাইড পিকনিক’ (Piknik na obochine), ‘ওয়ান্ডারার্স’ সিরিজ-এর বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্প— এগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের নিজস্ব ভাবনা। নিঃসঙ্গতা, স্বপ্নের পেছনে ছোটা, ধনদৌলতের অস্তিত্বই নেই এমন এক পৃথিবীতে জীবন— এমন নানা বিষয়ের প্রকাশে স্ত্রুগাৎস্কিরা অনন্য ছিলেন ও আছেন। চিনের সায়েন্স ফিকশনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬-৭৬) এবং তার আগে-পরে একটা জোয়ার এসেছিল বটে। তবে তার আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটাই আলাদা রকমের। সেই আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে আমি ঘুরছি পশ্চিমের দিকেই।

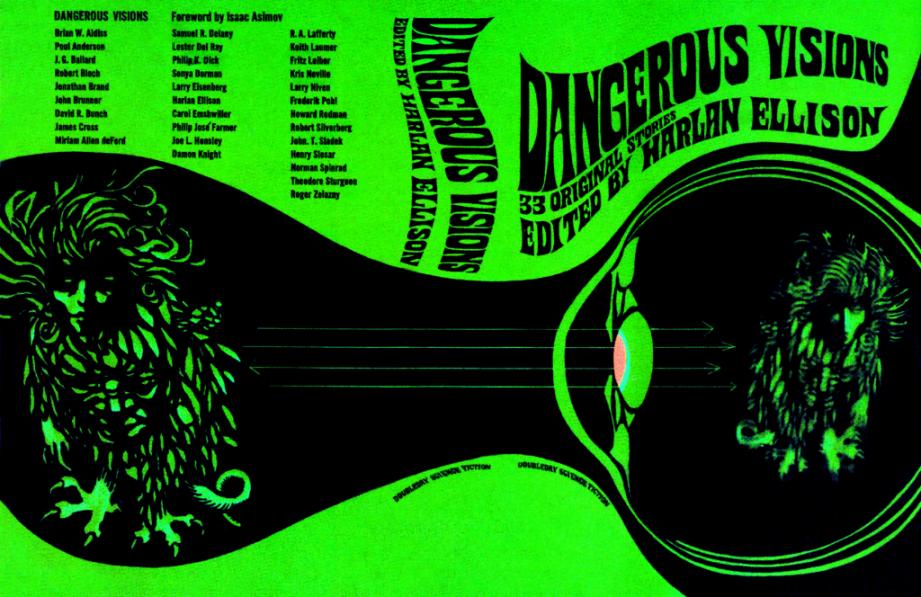

মাইকেল মুরকক (Michael Moorcock) তাঁর ‘নিউ ওয়ার্ল্ডস্’ (New Worlds) সংকলনের মাধ্যমে ব্রিটেনে, আর তার চেয়েও বেশি করে হারলান এলিসন (Harlan Ellison) তাঁর ১৯৬৭-র সংকলন ‘ডেঞ্জারাস ভিশনস্’ (Dangerous Visions) এবং ১৯৭২-এর ‘এগেইন, ডেঞ্জারাস ভিশনস্’ (Again, Dangerous Visions) সংকলনের মধ্য দিয়ে বদলে দিচ্ছিলেন সায়েন্স ফিকশনকে। ভেঙে পড়ছিল নানা নিষেধাজ্ঞার বেড়া। তাদের মধ্যে শুধু রাজনীতি বা সমাজের প্রথাগত সংজ্ঞাগুলোই ছিল না। বদলে যাচ্ছিল যৌনতা, দেহ, সম্পর্ক, এমনকি নিজেদের নিয়েও আমাদের মধ্যে জগদ্দল হয়ে থাকা নানা ভাবনা। সাতের দশক শেষ হওয়ার আগেই এই ‘বৈপ্লবিক’ চিন্তাভাবনার অধিকাংশই বে-দম হয়ে গেছিল। কিন্তু তাদের প্রভাবে একটা বিশাল পরিবর্তন ঘটেছিল সায়েন্স ফিকশনে।

সাইফি অনেক বেশি অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিল!

না, সে কুয়োর ব্যাং হয়নি। বরং সমাজ, লিঙ্গ, সম্পর্ক— এ-সবের ফাটলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নানা সম্ভাবনা খুঁজে তাতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের নিত্যনতুন রাস্তা পেয়েছিল সে। তারই পাশাপাশি প্রায় বিস্ফোরণের মতো করে টেলিভিশন আর সিনেমার মধ্য দিয়ে ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেছিল সায়েন্স ফিকশন। কিছু মানুষের পড়াশোনা (মতান্তরে পাগলামো)-র স্তর পেরিয়ে সেটি হয়ে উঠেছিল সবার কাছে উপভোগ্য একটি বিষয়।

তবে তাতেও কিন্তু ধরা পড়েছিল কল্পনার নানা রং, আলো আর অন্ধকারের বহু শেড। উদাহরণ হিসেবে কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় সিনেমার নাম নিই শুধু। তাহলেই বোঝা যাবে, ঠিক কতটা ‘বড়’ হয়ে গেছে সায়েন্স ফিকশন এই দশকগুলোতে।

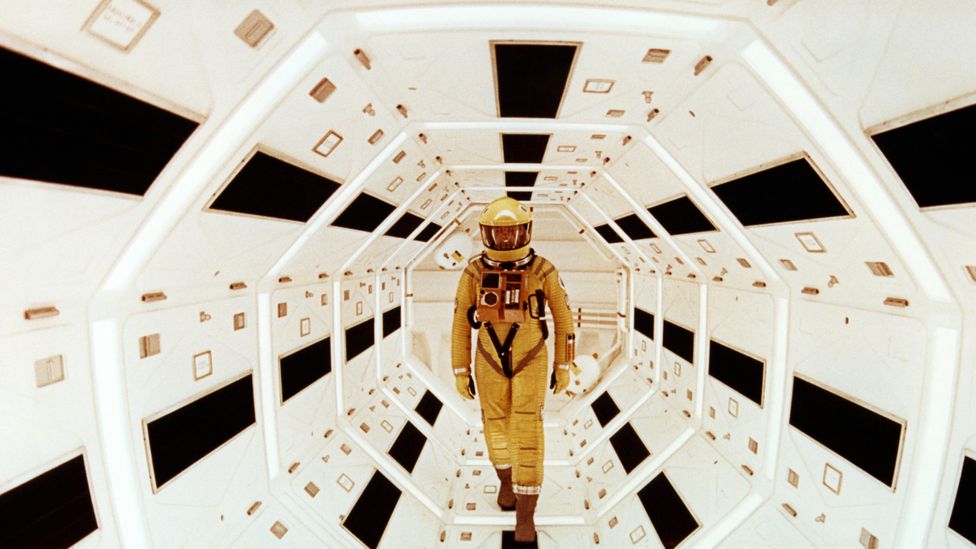

১৯৬৬-১৯৬৯— এই সময়ে টেলিভিশন তথা সায়েন্স ফিকশনকে বদলে দেয় জাঁ রোডেনবেরি (Gean Roddenberry)-র ‘স্টার ট্রেক’ (Star Trek)। ব্র্যাডবারি’র উপন্যাস ‘ফারেনহাইট ৪৫১’ (Fahrenheit 451) চলচ্চিত্রায়িত হয় ১৯৬৬-তে। ক্লার্কের লেখা নিয়ে ‘২০০১: আ স্পেস ওডিসি’ (2001: A Space Odyssey) আমাদের সামনে আসে ১৯৬৮ সালে। ড্যানিয়েল কিজ-এর লেখা অবলম্বনে ‘চার্লি’ (Charly) ১৯৬৯ সালে মুক্তি পেয়ে দর্শক ও সমালোচকদের কাছে তুলে ধরে বিজ্ঞান-ভাবনা ও সমাজচেতনার বদলানো সমীকরণ। পাঠকের কাছে ইতিমধ্যেই প্রিয় এই লেখাগুলো সিনেমা হয়ে নতুন পরিচালক ও স্রষ্টাদের টেনে আনে সায়েন্স ফিকশনের দিকে।

তবে হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন কিন্তু তখনও ছিল এদের নিয়ে। ব্যবসায়িকভাবে সফল হওয়ার ক্ষমতা কি এই সিনেমাগুলোর আছে? সে প্রশ্নের পাকাপোক্ত উত্তর পাওয়া যায় ১৯৭৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘স্টার ওয়ার্স’ (Star Wars) ও ‘ক্লোজ এনকাউন্টার্স অব দ্য থার্ড কাইন্ড’ (Close Encounters of the Third Kind) এবং ১৯৮২-তে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ই.টি: দ্য এক্সট্রা টেরেসট্রিয়াল’ (E.T: The Extra-Terrestrial) মেগাহিট হওয়ার পর। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭১ সালে আমেরিকায় বক্স-অফিস কালেকশনে মাত্র পাঁচ শতাংশ ছিল সাইফি, ফ্যান্টাসি এবং ভয়াল রসের হাতে। ১৯৮২ সালে সেটা পৌঁছে যায় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশে! পরে সেটা কিছুটা কমলেও এই সময় থেকে হলিউডে সাইফি অত্যন্ত সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হিসেবেই স্বীকৃত হয়।

যুগান্ত!: এই ব্লকবাস্টার বাস্তবটাই কিন্তু শেষ কথা ছিল না। ফিলিপ কে ডিক-এর উপন্যাস ‘ডু অ্যান্ড্রয়েডস্ ড্রিম অব ইলেকট্রিক শিপ্?’ (Do Androids Dream of Electric Sheep) ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েই সাড়া ফেলে দিয়েছিল পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যে। সেটি অবলম্বনে রিডলি স্কট ১৯৮২ সালে তৈরি করেন ‘ব্লেড রানার’ (Blade Runner) সিনেমাটি। ১৯৭৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘এলিয়েন’ (Alien) সিনেমায় স্কট মহাজাগতিক পটভূমিতে দর্শকদের জমিয়ে ভয় পাইয়েছিলেন। তবে ‘ব্লেড রানার’ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষ কারণে। এই সিনেমাতেই আমরা বেশ ক-টি আপাতভাবে বিচ্ছিন্ন বস্তু ও ভাবনার সমন্বয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন ঘরানাকে তৈরি হতে দেখি প্রায় চোখের সামনে। সেটা কী ছিল, জানেন?

যোগাযোগ ব্যবস্থা বা কমিউনিকেশনের মূল কথাই হল বিভিন্ন আলাদা-আলাদা যন্ত্র (মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাদের উদাহরণ)-র মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। যখন যন্ত্রের সংখ্যাটা বাড়ে, বা তারা যে জিনিসের মধ্যে আছে সেটি খুব বড় বা জটিল হয়, তখন দেখা যায় যে এই সংযোগ স্থাপন করার মতো অনেকগুলো রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ভালো? অবশ্যই সেই পথটা— যাতে সবচেয়ে কম ধাপ বা বাধা পেরিয়ে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায়, অথচ তাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইরকম পথ তথা লজিক খুঁজে বের করার তত্ত্বকে বলা হয় ‘কন্ট্রোল থিয়োরি।’ এবার ধরুন এমন এক মানবদেহের কথা, যেখানে নানা কারণে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের কিছুটা বা পুরোটা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে যান্ত্রিক প্রতিরূপের দ্বারা। তাহলে সেখানেও নানা অঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য এই কন্ট্রোল থিয়োরি এবং কমিউনিকেশনের গুরুত্ব হবে সাংঘাতিক! নইলে তো তৈরি হওয়া তাপেই মাথা খারাপ হয়ে হতভাগ্য মানুষটির মাথা, তারপর বাকি সব অঙ্গ খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কী-কী পেলাম? পেলাম স্নায়ু ও মস্তিষ্কে জটিল যন্ত্র স্থাপন তথা তার সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের সংযোগসাধনের জন্য কন্ট্রোল থিয়োরির প্রয়োগ। এই হল সাইবারনেটিক্স (Cybernetix)। পেলাম একান্ত অভ্যন্তরীণ চেতনায় একান্ত বাহ্যিক এক প্রযুক্তি— যা মানবদেহকে ঠেলে দেয় সমাজের, রাষ্ট্রের, এমনকি নীতির যাবতীয় নিয়মের বাইরে। এমন শ্রেণিকে সমাজ ‘পাংক’ বলে দাগিয়ে দেয়। ফলে সায়েন্স ফিকশনের মধ্যেও তৈরি হল এক স্বতন্ত্র ধারা— সাইবারপাংক (Cyberpunk)!

এখানেই থেমে রইলেন না এই ধারার স্রষ্টারা। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাস ‘নিউরোম্যান্সার’ (Neuromancer)-এ উইলিয়াম গিবসন (William Gibson) এমন এক দুনিয়ার অস্তিত্ব বর্ণনা করলেন যা থেকেও নেই— অর্থাৎ ভার্চুয়াল। কম্পিউটার-শাসিত সেই দুনিয়ায় মানুষেরা নিজেদের জুড়ে নেয় নানাভাবে। কী নাম ছিল বলুন তো সেই দুনিয়ার? সাইবারস্পেস!

আট আর নয়ের দশকে কম্পিউটারের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়ল অবিশ্বাস্য হারে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হল জন শার্লি (John Shirley)’র ‘সিটি কাম এ-ওয়াকিং’ (City Come A-Walking)। ১৯৮৫-তে প্রকাশিত ব্রুস স্টার্লিং (Bruce Sterling)-এর ‘স্কিসম্যাট্রিক্স’ (Schismatrix) এবং ১৯৮৮-তে লুইস শাইনার (Lewis Shiner)-এর ‘ডেসার্টেড সিটিজ অব দ্য হার্ট’ (Deserted Cities of Heart) কল্পনা তথা চেতনায় কম্পিউটারের প্রবল প্রভাব আরও স্পষ্ট করল। তারপর আগমন হল আন্তর্জালের। বেশ বোঝা গেল, এইভাবে চলতে-চলতে কখন যে সায়েন্স ফিকশন একেবারে রুটিন বাস্তব হয়ে যাবে, তা আপনি “ধরতে পারবেন না!”

ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপারস্যাপার: সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে যে একটা চোখ-ধাঁধানো, মন-ধাঁধানো ব্যাপার আছে— এটা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা সবচেয়ে আগে ধরতে পেরেছিলেন। ফলে পাঁচের দশকে একটু-একটু করে মাথা তোলা জাপান একের পর এক ‘গডজিলা’ (Godzilla) সিনেমা বানিয়েছিল। ঠান্ডা লড়াইয়ের শেষ লগ্ন হয়ে আজও আমেরিকা (এবং গোটা দুনিয়া) গোগ্রাসে গিলে চলেছে ‘এলিয়েন’ (Alien) ফ্রাঞ্চাইজ (১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৯২, ১৯৯৭, ২০১২, ২০১৫…?), ‘টার্মিনেটর’ (Terminator) ফ্রাঞ্চাইজ (১৯৮৪, ১৯৯১, ২০০৩, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৯…?), ‘জুরাসিক পার্ক’ (Jurassic Park) সিরিজ (১৯৯৩, ১৯৯৭, ২০০১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২?)। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, এই সিনেমাগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের নানা কারিকুরি এবং গুলি-বন্দুকের গদাম্-গদাম্ থাকলেও আদতে এদের মধ্যে আমরা পাই অন্য কিছু। সেগুলো কী? সত্যের জয় (নিদেনপক্ষে লড়াই), অসত্যের বা অন্যায়ের পরাজয় (সাময়িকভাবে হলেও), বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে একজন নায়কের উত্থান— যার কথা আগে থেকেই অন্তত আমরা, মানে দর্শকেরা জানতাম…!

বলে ফেলুন। জিভের ডগায় এসে পড়া নামটা চেপে রাখার কোনও মানেই হয় না। বলে ফেলুন সেই দিগ্বিজয়ী ফ্রাঞ্চাইজের নামটি, যে নাকি বাইবেলকেও টক্কর দিয়েছে বিক্রিবাট্টার ব্যাপারে।

তবে এও সত্যি যে সিনেমা আকারে হ্যারি পটারের বিশ্বজয় (২০০১-২০১১) বা ‘লর্ড অব দ্য রিংস’ (Lord of the Rings)-এর দাপট (২০০১-২০০৩) দেখার আগেই ব্যাপারটা বোঝা গেছিল। সায়েন্স ফিকশনের সঙ্গে হিরোইক ফ্যান্টাসির আত্মীয়তার সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ সেটা বহু আগেই বলেছিলাম। সেটা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছিল ১৯৯২ সালে। ওই বছর ‘সায়েন্স ফিকশন রাইটার্স অব আমেরিকা’ নাম বদলে হয়ে ওঠে ‘সায়েন্স ফিকশন অ্যান্ড ফ্যান্টাসি রাইটার্স অব আমেরিকা’ (Science Fiction and Fantasy Writers of America, Inc.)! এই নামের সম্মান রক্ষার্থেই এবার আমাদের আসতে হচ্ছে ফ্যান্টাসি-র প্রসঙ্গে। তবে তার আগে সায়েন্স ফিকশন এবং ফ্যান্টাসির একেবারে কেন্দ্রে থাকা কয়েকটা ধারণা স্পষ্ট করা দরকার।

ইউটোপিয়া ও ডিস্টোপিয়া:

১৫১৬ সালে স্যার টমাস মোর (Thomas More) Utopia নামের একটি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন। শব্দটা আদতে ছিল গ্রিক eutopia (ভালো জায়গা) এবং outopia (যের’ম জায়গা হয় না)-র সমন্বয়ে একটি প্রাক্-শিব্রামীয় পান। ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ডকে যুক্তি এবং মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে মোর এমন একটি জায়গার কল্পনা করেছিলেন যা অন্যরকম হয়েও ঘোষিতভাবেই কাল্পনিক। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল স্পষ্ট। কে হায় শাসকের মগজ খুঁড়ে রাগ জাগাতে চায়?

এমনিতে ইউটোপিয়া মানে চাঁদের অন্ধকার (মানে অজানা) দিক, সাংগ্রিলা, ব্যঙ্গাত্মক কল্পনাবিলাস, গোদা রাজনৈতিক বক্তৃতা— সবই হতে পারে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ফলে এর অন্য একটা দিক দেখা যায়। চিন্তাবিদ ও দার্শনিকেরা ভাবতে শুরু করেন, বিজ্ঞানের হাত ধরেই একটা দিন আসবে যখন যাবতীয় তথ্য যুক্তি ও তত্ত্বর জালে বাঁধা পড়বে। সেক্ষেত্রে দূরদর্শী চিন্তানায়ক এমন কুসংস্কার, ভাবনা ও ঘটনাদের আগে-ভাগেই চিহ্নিত করতে পারবেন যারা সমাজকে অগ্রসর হতে দেয় না। সেইরকম অপঘাত ও অঘটনকে এড়াতে পারলেই একদিন পৌঁছোনো যাবে সেই ‘সব পেয়েছির দেশ’-এ! এইরকম চিন্তাভাবনা যাঁরা করতেন তাঁদের মধ্যে একজনের নামই নিই আপাতত— কার্ল হাইনরিখ মার্ক্স।

সায়েন্স ফিকশন-এর হৃৎপিণ্ড আসলে তো এই ‘হতে পারে’-র সম্ভাব্যতা নিয়ে নানা ভাবনা। সেটা রচয়িতার কাছে ‘ভালো’ বলে মনে হলে তাঁর কাছে সেটা ইউটোপিয়া। এডওয়ার্ড বেলামি (Edward Bellamy) ১৮৮৮ সালে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন যার নাম ‘লুকিং ব্যাকওয়ার্ড’ (Looking Backward)। তাতে বস্টনের এক বাসিন্দা দু-হাজার বছরের ঘুমের পর জেগে উঠে দেখে যাবতীয় শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গেছে, যাবতীয় নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সমবণ্টন ঘটে গেছে, যাবতীয় শ্রেণিবিভাজন লোপ পেয়েছে! এই ভাবনাটির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই উইলিয়াম মরিস লিখেছিলেন তাঁর ‘নিউজ ফ্রম নোহোয়্যার’-এ গ্রামীণ তথা ব্রিটিশ ইউটোপিয়ার ভাবনাটি দিয়েছিলেন— যা আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু প্রযুক্তিতে কাজে লাগিয়ে যাবতীয় সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা চলতেই থাকে সায়েন্স ফিকশনের জগতে। জার্মান রাজনীতিবিদ ওয়ালথার রাথেন্যু (Walther Rathenau) ১৯১৭ সালে ‘ডে’জ টু কাম’ (Von Kommanden Dingen) এবং ১৯১৯ সালে ‘দ্য নিউ সোসাইটি’ (Der Neue Staat) উপন্যাসে এমন এক প্রযুক্তিশাসিত সমাজের কথা বলেন যেখানে রাষ্ট্রের পরিবর্তে কর্মীরাই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ তথা পরিচালিত করে।

নিজের লেখাজোখায় এমন এক প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীর আভাস দিয়েছেন এইচ.জি.ওয়েলস্-ও। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ‘আ মডার্ন ইউটোপিয়া’ (A Modern Utopia), ১৯২৩ সালের ‘মেন লাইক গডস্’ (Men Like Gods), ১৯২৮ সালের ‘দ্য ওপেন কন্সপিরেসি: ব্লু প্রিন্টস্ অব আ ওয়ার্ল্ড রেভলিউশন’ (The Open Conspiracy: Blue Prints of a World Revolution) এবং ১৯৩৩ সালের ‘দ্য শেপ অব থিংস্ টু কাম’ (The Shape of Things To Come) উপন্যাসে এক অনাগত ভবিষ্যতের কথা বলেছে, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বহু সমস্যার সমাধান করেছে। শেষোক্ত উপন্যাসটি ১৯৩৬ সালে চলচ্চিত্রায়িত হয়, তবে ততদিনে ইউরোপের আকাশে ঘনিয়ে উঠেছিল যুদ্ধের কালো মেঘ। সে-যুদ্ধের শেষে পরমাণু বোমার ভয়াবহ ক্ষমতা দেখেছিলেন ওয়েলস্। সেজন্যই ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর শেষ প্রবন্ধ ‘মাইন্ড অ্যাট দ্য এন্ড অব ইটস টেথার’ (Mind at the End of its Tether) মানবজাতির অবলুপ্তির ইঙ্গিত দেয়। সেই ধারাতেই বি.এফ. স্কিনার (B.F. Skinner)-এর ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ‘ওয়াল্ডেন টু’ (Walden Two) এবং ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত ‘ওয়াল্ডেন টু রিভিজিটেড’ (Walden Two Revisited) বুঝিয়ে দেয় প্রযুক্তির জ্ঞানময় আপেলটি খাওয়ার প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতা সুখদায়ক নাও হতে পারে।

সায়েন্স ফিকশন ক্রমেই বাহ্যিক থেকে অন্তর্লীন ভাবনার দিকে ঝুঁকতে থাকে। আমরা দেখি, সাহিত্যিকেরা ইউটোপিয়া-র সংজ্ঞাটিকে নিজেদের মতো করে ভেঙে নিচ্ছেন। উর্সুলে কে লে গুইন (Ursula K Le Guin)-এর ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাস ‘দ্য ডিসপজেসড’ (The Dispossessed)-এ আমরা এমন এক বিশৃঙ্খল (অ্যানার্কিস্ট) রাষ্ট্র দেখি যা নিজের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর। অথচ রাষ্ট্রটি সফল না ব্যর্থ— তা লেখক স্পষ্ট করেন না!

এই লেখাগুলোর মাধ্যমে আমরা এক অদ্ভুত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার আভাস পাই। টেকনোক্র্যাটিক ইউটোপিয়াতে প্রযুক্তির ব্যবহার চরম, আর সেজন্যই সেখানে প্রগতি স্তব্ধ! যন্ত্রের ব্যবহার সেখানে মানুষকেও এক উন্নততর যন্ত্রের চেহারা দেয় শুধু। বুঝতেই পারছেন, এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ইউটোপিয়ার প্রতিবিম্ব ডিস্টোপিয়ার বীজ। কীভাবে প্রযুক্তি আর হৃদয়হীনতা ক্রমে শোষণ আর শাসনের ভয়াবহতম আকার নেয়— তার চরম উদাহরণ অবশ্যই অরওয়েল এবং ব্র্যাডবারি’র লেখা। তবে এদের পূর্বসূরি হিসেবে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত ই.এম ফরস্টার-এর ‘দ্য মেশিন স্টপস্’ (The Machine Stops) গল্পটিকে চিহ্নিত করা চলে। এই কাহিনিতে আমরা দেখি, কীভাবে যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ, জীবন্মৃত মানুষে ভরা সমাজ মাত্র একটি পরিবর্তন বা চ্যুতির ফলেই ধসে যেতে পারে। সাজানো-গোছানো, অত্যধিক নিয়ন্ত্রিত সমাজ যে আসলে ‘তাসের ঘর’— এই তত্ত্বটিই ক্রমে ডিস্টোপিয়ান লেখা আর সিনেমার প্রাণবিন্দু হয়ে ওঠে।

আজ যা নিছক সায়েন্স ফিকশন, তা যে কত দ্রুত বর্তমানের চেয়েও ঘন এবং অন্ধকার, প্রায় পরাবাস্তবতুল্য বাস্তবের জন্ম দেয় তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে সাহিত্যে আর সিনেমায় বা ওয়েবসিরিজে। ঠিক কীভাবে সমাজের সামনে সায়েন্স ফিকশন একটি ‘ব্ল্যাক মিরর’ তুলে ধরল— তার বিবর্তন ও উদ্বর্তন নিয়ে পরে কথা হবে। বরং অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।

যৌনতা এবং সায়ফি: সায়েন্স ফিকশনের আদিযুগে খুব মোটা দাগের কিছু বিভাজন দেখতাম আমরা। সেখানে মানুষের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হত ভিনগ্রহী বা অন্যরকম প্রাণীরা। লেখকেরা চট করে বুঝে ফেলেন, এই ‘অন্য’-দের আমরা শত্রু বলে ভাবছি, কারণ তারা আমাদের চেয়ে আলাদা। তাহলে, যদি সমাজ ভবিষ্যতে বা ‘অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে’ এমন হয় যে যা বর্তমানের চেয়ে একেবারেই আলাদা, তাহলে বর্তমানের পাঠক (এবং দর্শক) তাকে কীভাবে গ্রহণ করবেন? মূলত এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নানা ভাবনা নিয়েই ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় রবার্ট হাইনলিন-এর উপন্যাস ‘স্ট্রেঞ্জার ইন আ স্ট্রেঞ্জ ল্যান্ড’ (Stranger in a Strange Land)। এই লেখায় আমরা এমন এক মানুষকে পাই, যে মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের দ্বারা পালিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের যাবতীয় সহজাত বা প্রাপ্ত প্রবণতা, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি তার ছিল না। ফলে পৃথিবীতে এসে সে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ— এগুলো নিয়ে মানবসমাজের যাবতীয় ধ্যানধারণাই তুশ্চু করে দিয়েছিল। তার ফলে কী হয়েছিল তা জানে শ্যামলাল। আপনি জানতে চাইলে অবিলম্বে বইটা পড়ুন। বইটা ছয়ের দশকে ‘কাউন্টার-কালচার’-এর প্রবক্তাদের কাছে অবশ্যপাঠ্য ছিল।

‘চেনা হয়েও অন্যরকম’ লেখার কথা ভাবতে গিয়ে সায়েন্স ফিকশন রচয়িতারা অনিবার্যভাবে এমন একটি জিনিসকে চিহ্নিত করেন, যা কার্যত আমাদের সমাজকে ধরে রেখেছে। সেটি হল লিঙ্গভেদ তথা যৌনতা! জন ভার্লে (John Varley) ১৯৭৭ সালে ‘দ্য ওফিউশি হটলাইন’ (The Ophiuchi Hotline) উপন্যাসে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে যতরকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করা সম্ভব— তার প্রায় সব ক-টি করে ফেলেন। এখানে চরিত্ররা মারা গিয়ে ক্লোন হয়ে বেঁচে ওঠে, তাদের লিঙ্গান্তর ঘটে অতি সহজে, ব্যক্তিত্ব ধরা থাকে ব্যাক-আপ টেপে, সর্বোপরি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তারা নিজেদের চেহারায় কার্যত যা-খুশি-তাই পরিবর্তন আনে। মহাশূন্যের বুকে যে সমাজে এগুলো ঘটে, সেখানে এগুলো নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। সেই সূত্রেই এসে পড়ে সায়েন্স ফিকশনে যৌনতা-র অবস্থান নিয়ে কিছু কথা।

প্রথাগত সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন লিঙ্গের মধ্যে সম্পর্ককে বদলানো কঠিনই শুধু নয়, প্রায় অসম্ভব। তাই সায়েন্স ফিকশনের আদিযুগ থেকেই নারীবাদী সাহিত্যিকেরা এই বিশেষ ধারাটিকে নারী-স্বাধীনতার প্রকাশ তথা সম্ভাব্যতা বিচারের মাধ্যম হিসেবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। মেরি ব্র্যাডলি লেন (Mary Bradley Lane) ১৮৯০ সালে প্রকাশিত ‘মিজোরা’ (Mizora)-তে একটি নারীবাদী ইউটোপিয়া পেশ করেছিলেন। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত ‘হারল্যান্ড’ (Herland) উপন্যাসে শার্লট পার্কিন্স গিলম্যান (Charlotte Perkins Gilman) এমন এক সমাজ কল্পনা করেছিলেন যেখানে আছে শুধুই নারীরা, আর যেখানে বংশবৃদ্ধি ঘটে অপুংজনি (পার্থেনোজেনেসিস)-র মাধ্যমে।

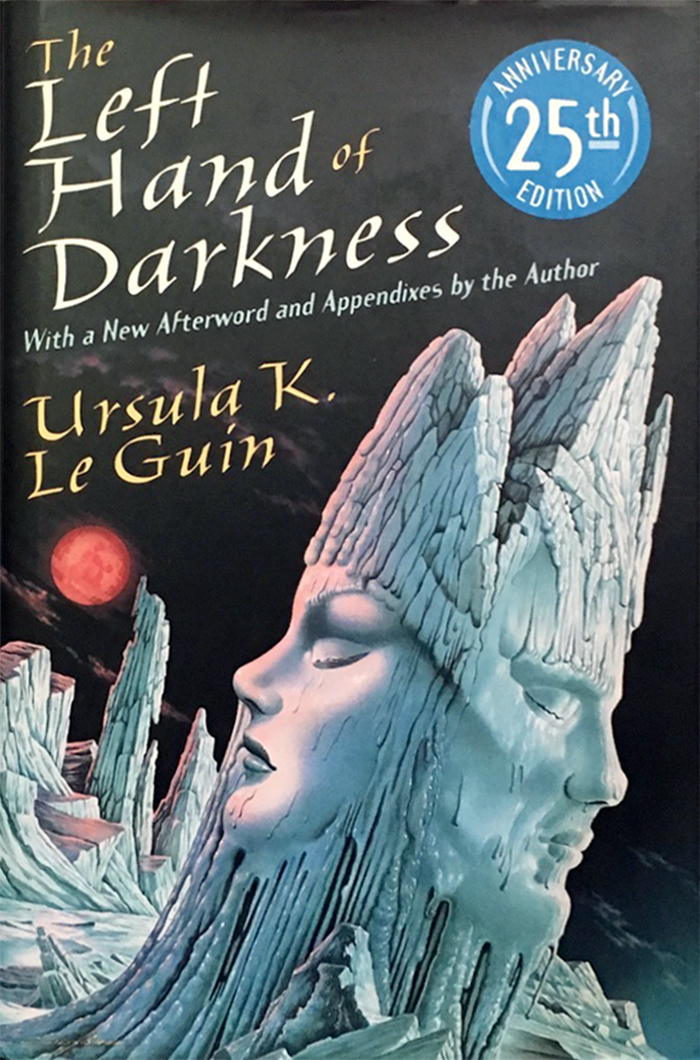

এমন নয় যে শুধু নারীরাই এই ভাবনাটির প্রয়োগ করেছিলেন। থিওডোর স্টার্জ্যন ১৯৬০ সালে প্রকাশিত ‘ভেনাস প্লাস এক্স’ (Venus Plus X) উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন যে যৌনতা আর বংশবৃদ্ধি শল্য-চিকিৎসার প্রয়োগ মাত্র। এই ভাবনার অত্যন্ত জটিল অথচ সুদূরপ্রসারী প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন উর্সুলা কে লে গুইন। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘দ্য লেফ্ট হ্যান্ড অব ডার্কনেস’ (The Left Hand of Darkness)। এতে এমন এক মানবসমাজের দেখা পাই, যার সদস্যদের কোনও লিঙ্গসূচক পরিচিতি নেই। প্রতি মাসে একবার কিছুক্ষণের জন্য তাদের মধ্যে যৌনতার উন্মেষ ঘটে। তখন তারা নারী বা পুরুষ— দুইয়ের মধ্যে যে কোনও একটি হতে পারে। এমন এক সমাজে কী ঘটতে পারে সেটি দেখানোর জন্য লেখক শুধুই কল্পনার আশ্রয় নেননি। বরং নৃতত্ত্বের নিবিড়তম প্রয়োগে এই উপন্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বসাহিত্যে কল্পকাহিনির ইতিহাসে এক দিকচিহ্ন।

নারীবাদী সায়েন্স ফিকশনের উপজীব্য কিন্তু শুধুই নারীর জন্য সমানাধিকার বা স্বাধীনতার দাবি নয়। তাতে আছে নানা রং, নানা শেড। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ‘দ্য ফিমেল ম্যান’ (The Female Man)-এ জোয়ানা রুস (Joanna Russ) দাবি করেছিলেন, ‘নারীত্ব’ আসলে পুরুষের দ্বারা আরোপিত কিছু বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত রূপমাত্র। তবে এই ভাবনার সবচেয়ে বিস্ফোরক, অন্ধকার এবং প্রভাবশালী রূপ দেখা যায় মার্গারেট অ্যাটউড (Margaret Atwood)-এর ‘দ্য হ্যান্ডমেইড’স টেল’ (The Handmaid’s Tale)-এ। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এই উপন্যাস। সমকালীন রাজনীতি এবং ধর্মের আড়ালে পিতৃতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে ভবিষ্যতে প্রোজেক্ট করে অ্যাটউড এমন এক সমাজের কল্পনা করেছিলেন যা ভীষণ-ভীষণভাবে বাস্তবানুগ, নারীদ্বেষী এবং অন্ধকার। সেই সমাজের মধ্যেই ছিল তার পতনের যাবতীয় বীজ এবং পরবর্তীকালে এক নতুন যুগের সূচনার আভাস। তাই এই উপন্যাস ইউটোপিয়া-ডিস্টোপিয়ার সহজ বাইনারির সীমা ভেঙে একেবারে অন্য স্তরে পৌঁছোতে পেরেছিল।

প্রাণ— চেনা ও অচেনা: লিঙ্গ বা যৌনতা-র সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীনভাবে জড়িয়ে থাকে ‘জন্ম’ বা নতুন প্রাণের এবং বুদ্ধিমত্তা-বিকাশের ধারণা। উনবিংশ শতকের ফরাসি জ্যোতির্বিদ ক্যামিল ফ্লামারিয়ঁ (Camille Flammarion) বিজ্ঞানচর্চাকে জনপ্রিয় করার জন্য লেখালেখি করতেন। তিনি ১৮৬৪ সালেই ‘কাল্পনিক দুনিয়া আর বাস্তব জগৎ’ (Les Mondes imaginaires et les mondes réels) নামের একটি বইয়ে দাবি করেছিলেন, পৃথিবীর চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম পরিবেশেও প্রাণের তথা চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে। ১৮৮৭ সালে জে.এইচ রসনি আইন (J.H. Rosny Aîné) ‘Les Xipéhuz’ নামক কাহিনিতে মানবজাতির সূচনালগ্নের এক মহাযুদ্ধের কথা কল্পনা করেছিলেন। তাতে ক্রিস্ট্যাল দিয়ে তৈরি হওয়া একধরনের প্রাণীদের নিশ্চিহ্ন করে তবেই টিকে থাকতে পেরেছিল মানুষ।

ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেষ্ঠতমের উদ্বর্তনের ধারণাটিরই প্রকাশ আমরা দেখি এইরকম কাহিনিতে। ওয়েলসের ‘দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস’-এ মঙ্গল গ্রহের যে প্রাণীদের দেখানো হয় তাদের দয়ামায়া নেই। স্যাঁতসেঁতে রক্তচোষা সেই প্রাণীদের মাধ্যমে ওয়েলস আসলে ব্রিটিশদের দেখাতে চেয়েছিলেন, ‘গানবোট ডিপ্লোম্যাসি’ (মানে অস্ত্রের সাহায্যে মৈত্রী-স্থাপনের নামে শোষণ চালানো)-র শিকার হতে হলে কেমন লাগে। ১৯৩৮ সালে অর্সন ওয়েলস্ এই উপন্যাসটিকে রেডিয়োতে নাটকের রূপ দিয়েছিলেন। সেটা শোনার সময় মঙ্গলের বাসিন্দাদের দ্বারা নিউ জার্সি-তে লুঠতরাজের ব্যাপারটা মানতে শ্রোতাদের একটুও কষ্ট হয়নি।

১৯০১ সালে প্রকাশিত হয় ওয়েলস্-এর ‘ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন’ (First Men in the Moon)। তাতে পিঁপড়ে-সদৃশ ‘চন্দ্রবাসী’-দের দেখানো হয়েছিল— যাদের স্বচ্ছন্দে মানবসমাজের ‘চান্দ্র’ প্রতিরূপ বলা চলে। কিন্তু পাল্প-যুগের অধিকাংশ লেখক ভিনগ্রহীদের স্রেফ বিকট-চোখো দানব (বাগ-আইড মনস্টার) হিসেবে দেখিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তার বিপরীতে স্ট্যানলি জি ওয়েনবম্ (Stanley G Weinbaum) ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত ‘আ মার্শিয়ান ওডিসি’ (A Martian Odyssey)-তে বরং এমন ভিনগ্রহীদের দেখিয়েছিলেন যাঁদের আচরণ আমাদের মাপকাঠিতে অদ্ভুত ঠেকলেও ক্ষতিকারক নয়। ১৯৩৪ সালে রেমন্ড জেড গ্যালান (Raymond Z. Gallun) তাঁর ‘ওল্ড ফেইথফুল’ (Old Faithful) উপন্যাসে মঙ্গলের বাসিন্দাদের রীতিমতো ভদ্র এবং সভ্য হিসেবেই দেখিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ওলাফ স্টেপলডন (Olaf Stapledon) ১৯৩৭ সালে ‘স্টার মেকার’ (Star Maker) নামের একটি বই লেখেন। তাতে বিজ্ঞান নিয়ে দার্শনিক ভাবনার আড়ালে ছিল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার নিরপেক্ষ ও নির্মোহ হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা উত্থান ও পতন দেখার সম্ভাবনা! ছায়াপথব্যাপী সাম্রাজ্য, মিথোজীবী ভিনগ্রহী, জিনের মধ্যে নানা পরিবর্তন আনা, বাস্তুতন্ত্র, জনবিস্ফোরণ— এমন নানা বর্ণনা ও সম্ভাবনা ফুটে উঠেছিল ওই রচনায়। আর্থার সি ক্লার্ক-সহ সমকালীন সায়েন্স ফিকশনের বহু রচয়িতা এই ভাবনাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ভিনগ্রহীদের নিয়ে ভারী অদ্ভুত সমস্যাতেও পড়েছেন বহু লেখক। তাঁরা জানেন, ভিনগ্রহীরা মানুষের মতোই হলে তাদের দিয়ে কোনও ‘কাজ’ হয় না। আবার একেবারে ‘অন্যরকম’ হলে ফিকশনের প্রধান চালিকা জিনিসগুলো— মানে উদ্দেশ্য (মোটিভ), সংঘাত (কনফ্লিক্ট) এবং প্লট— এগুলো একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এর সেরা নিদর্শন হিসেবে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত স্তানিস্ল লেম-এর উপন্যাস ‘সোলারিস’ (Solaris)-কে নেওয়া চলে। বইয়ে তো বটেই, ১৯৭২ এবং ২০০২-এ চলচ্চিত্রায়িত দু’টি সিনেমাতেও এই সমস্যা দেখা গেছে। এতে একটি ভিনগ্রহ নিজেই সচেতন ও বুদ্ধিমান। মানুষের চিন্তাভাবনা থেকে সেই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃতি একেবারেই ‘অন্যরকম।’ ফলে সেটির পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে মহাকাশচারী অভিযাত্রীরা হ্যালুসিনেট করতে শুরু করেন, এমনকি মারাও যান!

হ্যাল ক্লিমেন্ট (Hal Clement) ১৯৫৪ সালে ‘মিশন অব গ্র্যাভিটি’ (Mission of Gravity) নামের উপন্যাসে আরেকটি চরমভাবে ‘অন্যরকম’ অবস্থা দেখান। সেই কাহিনির নায়ক হল এক বুদ্ধিমান ও অতিক্ষুদ্র বহুপদী (সেন্টিপেড)। অন্য একটি গ্রহের ভয়াবহ মাধ্যাকর্ষণ সামলে এবং বিষাক্ত গ্যাসের আবহেও শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে সে কীভাবে অভীষ্ট পূরণ করে— সেটিই এই কাহিনিকে চালিত করেছে।

বুঝতেই পারছেন, এমন ‘অন্যরকম’ প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের প্রথম মোলাকাত বা ফার্স্ট কনট্যাক্ট-এর পরিণতি কী হতে পারে— সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন প্রায় সব লেখক। এই ধারায় বহু-বহু উল্লেখযোগ্য লেখাজোখা আছে। পরে কখনও এই নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে।

ভিনগ্রহীদের কথা এলেই একটা প্রশ্ন সবার মাথায় আসে। তারা আমাদের মিত্র না শত্রু? সায়েন্স ফিকশনে যে-সব শত্রুস্থানীয় ভিনগ্রহীদের ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাদের মধ্যে একেবারে উপরে থাকবে ১৯৭৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রিডলি স্কটের এলিয়েন (Alien)-এ দেখানো জীবটি। নির্দয় এবং ভয়ংকররকম হিংস্র ওই পরজীবীটিকে একবার দেখাই (সিনেমায়, সশরীরে ওটির সামনে পড়লে বাঁচার সম্ভাবনা কোটিতে গুটিক) যথেষ্ট। তারপরেই যে কোনও দর্শকের দুঃস্বপ্নে হানা দিতে পারে ওটি। এর বিপরীতে আমরা ‘স্টার ট্রেক’ (Star Trek) এবং ‘এলিয়েন নেশন’ (Alien Nation) সিরিজের সিনেমা আর সিরিজগুলো পাই। তাতে ভিনগ্রহীরা মানুষের সহকর্মী, বন্ধু, এমনকি প্রেমিক হয়েও এসেছে!

এই ধারায় পল ডি ফিলিপো (Paul di Filippo)-র ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত ‘রাইবোফাংক’ (Ribofunk) উপন্যাসটির কথা আলাদাভাবে বলতে হচ্ছে। এতে দেখি যে ভবিষ্যতের সভ্যতায় মানব চরিত্রতে এসেছে বিপুল পরিবর্তন আর বিবর্তন। সেগুলো পড়লে এ-কথা মনে হতে বাধ্য যে আজকের আমরা সেই ‘মানব’দের পরিবর্তে সিনেমায় দেখানো ভিনগ্রহীদের সঙ্গেই নিজেদের বেশি করে মেলাতে পারব!

যন্ত্রমানব!: ভিনগ্রহীরা আমাদের থেকে ‘আলাদা’ হয়, কারণ তাদের বিবর্তন ও উদ্বর্তন ঘটে অন্য গ্রহে, অন্যরকম পরিবেশে— যা আমাদের চেনাজানা জগতের তুলনায় একেবারে অচেনা। কিন্তু সেই পরিবেশটি যদি হয় ভীষণরকম চেনা, কাজে লাগা প্রতিটি উপাদান যদি হয় আমাদের চেনা-জানা, সর্বোপরি সেই প্রাণটি যদি সৃষ্টি হয় আমাদের ল্যাবরেটরি বা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে, তাহলে কী হয়? রক্ত-মাংসের বদলে মেশিন ফ্লুইড, সার্কিট, ধাতব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর তার দিয়ে গড়া সেই ‘প্রাণী’-ও কি আমাদের মতো হবে? নাকি সে হবে একেবারে আলাদা?

চেক নাট্যকার কারেল চাপেক (Karel Čapek) ১৯২১ সালে আর.ইউ.আর (R.U.R.: Rossum’s Universal Robots) নামে একটি নাটক লেখেন। সেখানে তিনি এমনই কিছু যন্ত্রমানবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ভিনগ্রহীদের নিয়ে লেখা আদিযুগের গল্পের মতোই এতেও যন্ত্রমানবেরা অচিরেই কারখানায় নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে সমাজ-সভ্যতা সব কবজা করতে উদ্যত হয়। এই লেখাতেই আমরা প্রথম ‘রোবট’ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হই, চেক ভাষায় যার অর্থই ছিল জোর করে করিয়ে নেওয়া কাজ (forced labour)!

কলকারখানায়, বিশেষত যে পরিবেশে মানুষের পক্ষে কাজ করা বিপজ্জনক— তেমন জায়গায় কাজের কথা ভেবেই যন্ত্রমানবের ধারণাটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা সায়েন্স ফিকশনের একটা বড় অংশ জুড়ে দেখা দেয়। প্রশ্ন ওঠে, ক্রমশ যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিসর্বস্ব হয়ে ওঠা সমাজে মানব, যন্ত্র আর যন্ত্রমানবের আপেক্ষিক অবস্থান ঠিক কীরকম হবে? মূলত এই নীতি বা এথিক্সের কথা মাথায় রেখে আইজ্যাক আসিমভ তৈরি করেন রোবটিক্সের তিনটি সূত্র (Three Laws of Robotics)। সেগুলো কী ছিল?

(১) একটি রোবট কোনও মানুষের ক্ষতি করবে না, বা নিষ্ক্রিয় থেকে কোনও মানুষের ক্ষতির কারণ হবে না।

(২) একটি রোবটকে কোনও মানুষ কোনও আদেশ দিলে রোবটটি তা পালন করবে— যদি না তা প্রথম সূত্র উল্লঙ্ঘন করে।

(৩) একটি রোবট আত্মরক্ষা করবে— যতক্ষণ না তার নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা প্রথম বা দ্বিতীয় সূত্র উল্লঙ্ঘন করে।

এই তিনটি সূত্রের প্রয়োগ করে আসিমভ অত্যন্ত উপভোগ্য একঝাঁক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে বোঝা যাচ্ছে, আধুনিকতম রোবটদেরও বড়জোর খুব উন্নত ধরনের মিসাইলের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। তারা নানা অঙ্ক কষে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে বিস্ফোরিত হতে পারে। কিন্তু তার বেশি কিছু তাদের নিয়ে, অন্তত এখনও ভাবা যাচ্ছে না।

তবে ভিনগ্রহীদের ব্যবহার করে ওয়েলস যেমন মানবসমাজের নানা ত্রুটি আর ফাটলকেই তুলে ধরেছিলেন, সেভাবেই রোবটের প্রয়োগ দেখা যায় সায়েন্স ফিকশনে। ১৯২৭ সালের ‘মেট্রোপলিস’ সিনেমায় খল ভূমিকায় অবতীর্ণ নারী রোবট মারিয়া’র উত্তরসূরি হিসেবে লেস্টার ডেল রে (Lester del Rey) ১৯৩৮ সালে লেখেন বিখ্যাত ছোটগল্প ‘হেলেন ও’লয়’ (Helen O’Loy)। এতে হেলেন নিজের উদ্ভাবককে বিয়ে করেছিল। তারপর স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের যান্ত্রিক অমরত্ব বিসর্জন দিয়েছিল স্বেচ্ছায়। আইডিয়াটা কি চেনা-চেনা লাগছে? আজ্ঞে হ্যাঁ, আইজ্যাক আসিমভ এই ভাবনারই সর্বোত্তম রূপটি দেখিয়েছিলেন ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত বড়গল্প ‘দ্য বাইসেন্টেনিয়াল ম্যান’ (The Bicentennial Man)-এ।

গল্প-উপন্যাসের পর সিনেমা আর ওয়েবসিরিজেও মানুষের মতো দেখতে (হিউম্যানয়েড) রোবটদের জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আমরা তাদের খলনায়ক, নায়কের সহকারী, এমনকি নায়ক হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তবে এখানেই একটা প্রশ্ন ওঠে। আমাদের হাতে গড়া এক যন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাকে দিয়ে শত্রুদমন বা স্বার্থসিদ্ধির আইডিয়াটাও কি সায়েন্স ফিকশনের মতোই আধুনিক?

এই ভাবনার উৎস খুঁজতে গেলে আদতে পিছিয়ে যেতে হয় অনেকখানি। তালমুদে আছে, ধুলো জমিয়ে একটি আকারবিহীন চেহারা দেওয়ার পর তাতে প্রাণ দিয়ে তবে অ্যাডামকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তার আগের সেই নির্বাক, নিরাবয়ব, অথচ সক্ষম ধূলিস্তূপটিকে বলা হয়েছিল গোলেম। সাহিত্যে বেশ কিছু গোলেমের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল ষোড়শ শতাব্দীর প্রাহায় রাব্বি জুডা লোয়ে বেন বেজালেল-এর বানানো গোলেম। খ্রিস্টানদের নির্যাতন তথা রোমান ক্যাথলিক সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফের আদেশে তখন প্রাহা-র ইহুদিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে ওঠার জন্য রাব্বি লোয়ে নাকি ভিতুভা নদীর তীরের কাদা দিয়ে য়োসেল নামের ওই গোলেমকে সৃষ্টি করেছিলেন! কিন্তু এই গোলেম যখন সমস্যার সমাধান করার বদলে কারণ হয়ে উঠল, তখন রাব্বি লোয়ে তাকে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছিলেন।

এই কাহিনির ভিত্তিতেই ১৯১৪ সালে গুস্তাভ মেরিংক (Gustav Meyrink) লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘গোলেম’ (Golem)। রোবটের ভাবনার পেছনে এই কিংবদন্তি তথা বিশ্বাসের একটা ভূমিকা ছিল। বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয়, যখন ভবিষ্যতের প্রযুক্তি আর নোয়া-ঘেঁষা সমাজের পটভূমিতে ১৯৯৯ থেকে ২০০১-এর মধ্যে সম্প্রসারিত অত্যন্ত স্টাইলাইজড অ্যানিমেটেড সিরিজ ‘ব্যাটম্যান বিয়ন্ড’ (Batman Beyond) দেখতে বসি আমরা। সেখানেই দেখি, উইলি ওয়াটস্ নামের এক টিন-এজার ক্রমাগত অপমানিত ও পরাস্ত হতে-হতে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে এক দৈত্যাকৃতি রোবটকে। প্রায় অপ্রতিরোধ্য এবং আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব শক্তিশালী সেই রোবটটি ছিল গ্যালভানিক লিফটিং মেশিন বা জি.এল.এম— সংক্ষেপে গোলেম!

সায়েন্স ফিকশন তথা রূপকথার রূপান্তরের এই গল্প একবারে শেষ হওয়ার নয়। পরে না-হয় আবার আসা যাবে হেথায়। আপাতত রোবট সংখ্যা উপলক্ষ্যে একটি কিঞ্চিৎ ইয়ে টাইপের রসিকতা দিয়েই শেষ করি।

এক ভদ্রলোক একটি রোবট কিনেছেন। রোবটটি মিথ্যে কথা শুনলেই বক্তাকে থাপ্পড় মারে। দারুণ উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক বসার ঘরে রোবটটিকে ফিট করে স্ত্রী এবং ছেলেকে ডাকলেন। তারপর ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, “আজ বিকেলে তুমি কী করেছ?”

“আজ বিকেলে আমি বন্ধুর সঙ্গে হোমওয়ার্ক করছিলাম।”

চটাস্!

“ওরে বাবা!” আর্তনাদ করে উঠে ছেলেটা বলল, “না-না। আমরা আসলে সিনেমা দেখছিলাম।”

“হুঁ।” ভদ্রলোকের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল, “তা, কী সিনেমা দেখছিলে?”

“ওয়াল-ই।”

চটাস্!

“মেরে ফেলল রে! আচ্ছা-আচ্ছা। সত্যি বলছি। আমরা পর্ন দেখছিলাম।”

“কী!” ভদ্রলোক ভীষণ রেগে গেলেন, “তোমার বয়সে আমি পর্ন কাকে বলে— সেটাও জানতাম না।”

চটাস্!

“বেশ হয়েছে।” ভদ্রলোকের টমেটো-রঙা মুখ দেখে হেসে ফেললেন তাঁর স্ত্রী, “পর্ন দেখবে না কেন? তোমারই তো ছেলে।”

চটাস্!

‘সুলভে রোবট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে…!’

Tags: ঋজু গাঙ্গুলী, ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

খুব মনযোগ দিয়ে পুরোটা পড়লাম। কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে এমন একটা গোছানো লেখা আগে পাইনি। তবে একটি সিনেমার উল্লেখ মনে হয় থাকোলে ভাল হত। কল্পবিজ্ঞানে যৌনতাকে উপজীব্য করে রচিত বারবারেলা (১৯৬৮)। তবে বলব, খুব ভালো একটা লেখা। আর এসব লেখা তো একবারে শেষ হয়না, চলতেই থাকে।

ঠিক কথা। সিনেমাটি তো এক অর্থে কাল্ট স্ট্যাটাস পেয়েছে। পরের অংশে এই নিয়ে দু-চার কথা থাকলে খুব ভালো লাগবে।

পরের পর্বে তাহলে সাইফি-তে যৌনতার ব্যবহার নিয়ে আরেকটু আলোচনা করব। তাতে সিনেমা ‘বারবারেলা’ ও ‘এক্স মাখিনা’ এবং সাহিত্যের মধ্যে ‘ডলি’ আর ‘ভেনাস অন দ্য হাফ-শেল’ নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব।

অসাধারণ প্রবন্ধ। অনেক বিশাল ইতিহাস অত্যন্ত সুচারু ভাবে একবারে পড়ে ফেলার মত লেখায় সাজিয়েছেন। রেডিওর জন্য লেখা এবং হিউমারসর্বস্ব সাইফি হিচহাইকার্স গাইডস টু গ্যালাক্সির উল্লেখ থাকলে খুব খুশী হতাম। এটা ছাড়াও একদম পার্ফেক্ট। অনেক বই বা সিনেমার নাম জানতে পারলাম। আর সাইবারনেটিক্স ও সাইবারপাঙ্কের সংজ্ঞাটা খুব ভাল লেগেছে।

পরের পর্বে সাইফি-র প্যারাডক্স আর হিউমারের ব্যবহার নিয়ে লেখার ইচ্ছে আছে। ‘হিচহাইকার্স গাইড টু গ্যালাক্সি’ ওই পর্বে অবশ্যই আলোচিত হবে। ‘ডক্টর হু’-র প্রসঙ্গও তখন আনতেই হবে।

খুব সুন্দর একটা প্রবন্ধ লিখেছেন ঋজু বাবু। চমৎকার ইতিহাস পরিবেশন করেছেন। শুধু একটা দুটো কথা বলি – অন্ততঃ পশ্চিম দুনিয়ায় কল্পবিজ্ঞানের গল্প, টিভি ও সিনেমা সমাজে শুধু আমোদই সৃষ্টি করেনি, অনেক ভবিষ্যত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ-দের রীতিমতন উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন আবিষ্কার করতে। শুধুমাত্র “স্টার ট্রেক” সিরিজ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে আজও জলে স্থলে আকাশে ও মহাকাশের বহু নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর সৃষ্টি করে চলেছেন ষাটের দশকের কিশোরেরা – যাঁরা আজকে নাসা, বা বহু প্রযুক্তি ও অন্যান্য গবেষণা সংস্থার সঙ্গে জড়িত। আমি কল্পবিজ্ঞানের এই দিকটা নিয়ে আমাদের দেশে বেশী আলোচনা দেখিনি। এই অনুপ্রেরণার দিকটাও ভেবে দেখবেন – কল্পবিজ্ঞানকে শুধুমাত্র গল্প ভাববেন না। তার গভীরে যে আরও কিছু থাকতে পারে সেটা সচেতনভাবে বিবেচনা করবেন।

আপনি একদম ঠিক বলেছেন। ভের্ন থেকে গিবসন হয়ে তার পরেও সায়েন্স ফিকশন পশ্চিমে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। মুশকিল হল, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আমি তেমন কিছু পাইনি। হয়তো কোনো ভারতীয় বিজ্ঞানী “বিম মি আপ স্কটি”-কে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছেয় গবেষণা করছেন। কিন্তু তার ফল পাচ্ছে এ.টি অ্যান্ড টি বা থ্রিডি প্রিন্টিং নিয়ে কাজ করা বহুজাতিক সংস্থারা। ইসরো বা ডি.আর.ডি.ও-র বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা করেন তার প্রেরণা আসে দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর দাঙ্গার আতঙ্ক থেকে। ফোর্স ফিল্ড বা ক্লোনিং নিয়ে হওয়া কাজগুলো একান্তভাবেই ক্লাসিফায়েড এলাকার মধ্যে পড়ে। তাই সে-সব নিয়ে লেখার প্রশ্নই ওঠে না।

তাই আমি সাইফি-র উৎস আর বিবর্তন নিয়েই লিখব। তা আমাদের প্রযুক্তিতে কী পরিবর্তন আনছে, সেটা আমার আলোচ্য বিষয় হবে না।

খুব সুন্দর গোছানো এবং কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবরণ। খুব ভালো লাগল। কিন্তু উপমহাদেশের লেখকদের নিয়েও কিছু আলোচনা থাকলে খুব ভালো হতো। পরবর্তী পর্বে কি থাকবে?